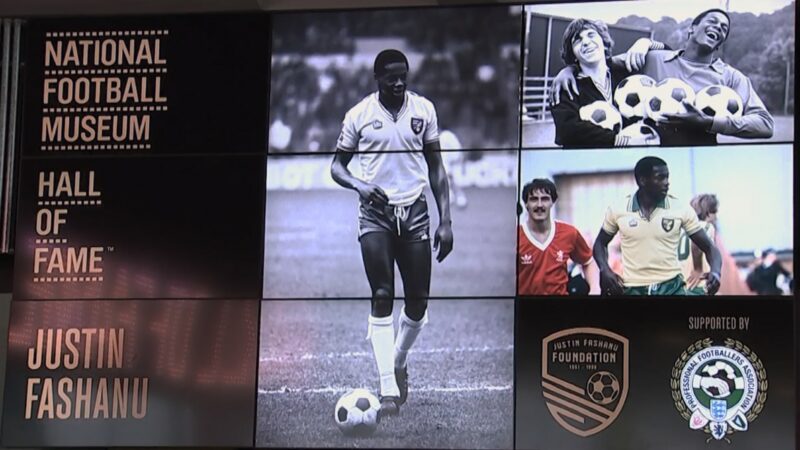

Statistisch ist die Sache klar. Weltweit gibt es circa 500.000 männliche Fußballprofis. Selbst wenn nur fünf Prozent schwul sein sollten, müssten es viele Tausende sein. Bislang haben allerdings weniger als zehn ihre Homosexualität öffentlich gemacht. Natürlich geht das Sexualleben niemanden etwas an; einerseits. Andererseits zehrt das jahrelange Versteckspiel erheblich an den psychischen Kräften. Manfred Oldenburg geht mit seinem Film „Das letzte Tabu“ der Frage nach, ob sich seit dem Tod von Justin Fashanu vor 35 Jahren etwas geändert hat. Der Engländer war der erste Profi, der sich zu seiner Homosexualität bekannte. Einige Jahre später hat er sich das Leben genommen.

Marcus Urban, einst ein vielversprechendes Talent in den Jugendmannschaften der DDR, hat immer davon geträumt, ein Star zu werden, und womöglich hätte er auch das Zeug dazu gehabt, sich in der Bundesliga zu etablieren. Doch er hat sich gegen seinen Traum und für das Leben entschieden. Das ist weit über dreißig Jahre her, seither hat sich eine Menge getan, und vieles davon ist nicht nur hierzulande Thomas Hitzlsperger zu verdanken, der 2014 nach dem Ende seiner aktiven Karriere erklärte, er wolle fortan dazu beitragen, die Diskussion über Homosexualität im Profisport voranzubringen.

Homophobie im Fußball

Rein statistisch ist das Fazit des Films zwar nach wie vor ernüchternd, aber die Tendenz ist trotzdem positiv: weil die Zeitzeugen, mit denen Oldenburg gesprochen hat, eine Vielzahl ermutigender Erlebnisse beschreiben. Zunächst erinnert der erfahrene Dokumentarfilmer jedoch an das schockierende Schicksal des schwarzen Profis Justin Fashanu. Er wurde von seinem Trainer als „verdammte Schwuchtel“ beschimpft, als er nach seinem Wechsel zu Nottingham Forest nicht die erwartete Leistung brachte. Nachdem er sich geoutet hatte, schlug ihm eine Welle von Feindseligkeit und Verachtung entgegen, selbst sein eigener Bruder hat sich von ihm distanziert. Acht Jahre später, als ihn ein Jugendspieler der Vergewaltigung bezichtigte, hat sich Fashanu erhängt. Seine Nichte Amal engagiert sich heute mit der von ihr gegründeten Justin Fashanu Stiftung gegen Homophobie im Sport.

Urban, einst bei Rot-Weiß Erfurt aktiv, ist Vorstand des Vereins für Vielfalt in Sport und Gesellschaft. Er schildert die für Außenstehende kaum nachvollziehbare psychische Belastung, unter der homosexuelle Kicker stehen, weil sie tagtäglich eine Fassade aufrechterhalten müssen. Ex-Weltmeister Per Mertesacker beschreibt, wie enorm die Erwartungen im Profibereich ohnehin schon sind. Kein Wunder, dass viele dem doppelten Druck nicht Stand halten und es vorziehen, die Karriere zu beenden. Ergänzend erläutern eine Sport- und eine Kulturwissenschaftlerin, warum gerade in dieser archaischen Sportart mit ihren vielen aggressiven Attributen besondere Bedingungen herrschen. Homosexuelle gelten als „Warmduscher“. Das passt im Weltbild vieler Menschen nicht mit Fußball zusammen, wie sich auch im leichtfertigen Sprachgebrauch zeigt: Ein ungenaues Zuspiel wird unter Kickern gern als „schwuler Pass“ bezeichnet.

Bewegendes Solidaritätserlebnis

Nach der niederschmetternden Missstandsanalyse kommt Oldenburg, der zuletzt unter anderem eine sehenswerte Verbeugung vor Toni Kroos gedreht hat („Kroos“, 2020), endlich zu den Geschichten, die Hoffnung machen. Der in einer englischen Amateurliga aktive Spielertrainer Matt Morton berichtet von den Reaktionen des Teams nach seinem Coming-out: Rein gar nichts habe sich geändert, als er seine Homosexualität offenbart habe. Der US-Amerikaner Collin Martin steuert ein bewegendes Solidaritätserlebnis bei. Er war 2018 nach Fashanu der zweite aktive Profi, der sich geoutet hat. Als er in einer Play-off-Partie seiner San Diego Loyals homophob beleidigt wurde, haben die Mitspieler geschlossen den Platz verlassen, obwohl sie 3:0 in Führung lagen; das Match wurde für die gegnerische Mannschaft gewertet, die Aufstiegsträume waren geplatzt. Mehr als bemerkenswert ist auch eine Anekdote über den Tschechen Jakub Jantko von Sparta Prag. Der verheiratete Profi hat vor einem Jahr in einem Video erklärt, er sei homosexuell. Kurz danach hatte sein Club ein Auswärtsspiel beim Erzrivalen Baník Ostrava. Der Verein fürchtete Hasstiraden, aber als Jantko eingewechselte wurde, passierte – nichts. Die Fans, versichert eine der Expertinnen, seien ohnehin viel weiter als die Funktionäre.

Produziert wurde „Das letzte Tabu“ von Leopold Hoesch, der mit seinem Kölner Unternehmen Broadview TV seit 25 Jahren für höchste Qualität steht. Seine Filme haben mehrere Dutzend Preise bekommen, zuletzt unter anderem den Grimme-Preis und den Deutschen Fernsehpreis für „Schwarze Adler“ (2021), einen Dokumentarfilm über die Erlebnisse schwarzer Fußballspieler in Deutschland.

„Das letzte Tabu“. Deutschland 2024. Buch und Regie: Manfred Oldenburg. Amazon Prime Video ab 13. Februar