Aufbegehren gegen den Muff der Adenauerzeit: Das Caricatura Museum Frankfurt widmet dem Magazin „Pardon“ – zeitweilig die größte Satirezeitschrift Europas – anlässlich seiner Gründung vor 60 Jahren eine Jubiläumsausstellung. Dabei zelebrieren die Macher*innen das Anliegen des Blattes, Grenzen zu überschreiten und die Freiheit der Presse auszudehnen. Die Gleichstellung der Frau gehörte offenbar nicht zu diesen Anliegen. Dennoch ist die Ausstellung auch aus feministischer Perspektive lehrreich.

Markenzeichen der „Pardon“ war der von F. K. Waechter entworfene Teufel, der scheinbar freundlich seine Melone zum Gruß hebt. Das Magazin war bekannt für seine bissigen Späße und mangelnden Respekt vor vermeintlichen Autoritäten – für viele Leser*innen ein Befreiungsschlag in der Enge der westdeutschen Nachkriegszeit.

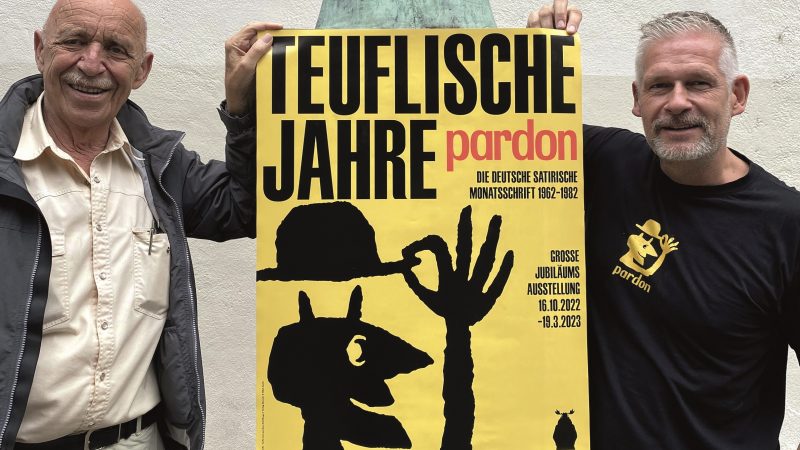

Kuratiert ist die Ausstellung in Frankfurt vom 1941 geborenen, durch seine Undercover-Stories in der Neonaziszene bekannten Journalisten und „Pardon“-Ex-Redakteur Gerhard Kromschröder und dem 1970 geborenen Grafiker und Verleger Till Kaposty-Bliss. Zu sehen sind Zeichnungen, Comics, Texte und Fotos sowie gesammelte „Pardon“-Titel, die belegen: Befreiend und zugleich unterhaltsam betrieb das Blatt einen scharfen publizistischen Kampf gegen Rechts, ungeachtet von Zensurversuchen, Verbotsanträgen und Verkaufsverboten: als Kehraus der Schrecken der Nach-Nazizeit und eines fortgesetzten Bellizismus.

Atomkraft damals wie heute ein Thema

Lieblingsgegner war der CSU-Grande Franz Josef Strauß. Die Fotomontage mit ihm und Ulrike Meinhof in trauter Eintracht gibt heute noch zu denken: Was hat die Radikalisierung der RAF mit dem Gegenstück des starren Konservativismus zu tun? Heute noch hochaktuell thematisiert die Ausstellung Atompolitik: Jeder konnte ein goldenes Päckchen Atommüll haben: Gut verteilt, halb so schlimm! Schon damals war es schwer, kreativ gegen Umweltgefahren anzugehen. Heute erfahren das die jungen Klimabewegungen.

Die „Pardon“-Redaktion organisierte provokative Aktionen: etwa 1968 eine „Denkmalseinweihung“ mit der Figur des Bundespräsidenten Heinrich Lübke mit Hakenkreuz vor der Frankfurter Paulskirche. Gerade waren KZ-Pläne mit dessen Unterschrift öffentlich geworden.

Die Ausstellung würdigt diese Verdienste zu Recht. Für die Rolle der Frau innerhalb der „Pardon“-Welt interessiert sie sich allerdings nicht sonderlich. Angesichts der zahlreichen „Pardon“-Titelbilder, die nackte oder halbbekleidete Frauen zeigen, und der rein männlich besetzen Redaktion, drängt sich eine derartige Betrachtung jedoch auf. Die einzige Frau, die es kurzzeitig in den Redaktionsstatus schaffte, war die Vorzeigefeministin Alice Schwarzer. In der Ausstellung im Caricatura Museum ist sie auf einem Foto abgebildet, auf dem Udo Jürgens mit ihr flirtet.

„Blanker Busen gern gesehen“

Foto: CARICATURA/B&N

Im Modus „Gegen Staat, Kirche und Prüderie“ hieß es „blanker Busen gern gesehen“. Kurator Till Kaposty-Bliss begnügte sich bei einer Führung durch die Ausstellung mit der Bemerkung, „dank der Gnade seiner späten Geburt“ nicht darüber urteilen zu können. Deutlicher wird die Journalistin Elsemarie Maletzke im Begleittext. Maletzke, geboren 1946, machte zusammen mit anderen Kolleginnen den „unscharf beschriebenen Job der Redaktionsassistentinnen“. Sie schreibt: „Links und frech zu sein, schloss noch jeden sexistischen Witz mit ein, Frauen kamen im Blatt vorwiegend in entkleideter Form vor.“

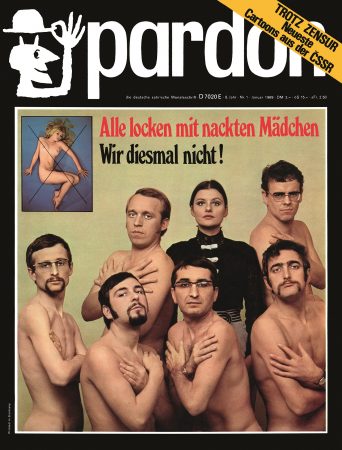

Der Redaktion schwante wohl, dass dies eine zu einseitige Herangehensweise war. Ausgestellt ist auch jene Titelseite 1969, die nackte männliche Redakteure und eine angezogene Kollegin abbildete. Schlagzeile: „Alle locken mit nackten Mädchen. Wir diesmal nicht“. Was nicht ganz stimmt, eine nackte Frau ist dennoch auf dem Cover zu sehen.

Ein Fortschritt auch für Frauen

Das auf sexy – nach heutiger Wertung: auf sexistisch – getrimmte Blatt ist besser einzuordnen, wenn man die damalige Zeitgeschichte der Emanzipation betrachtet. Jungen Frauen der Nachkriegszeit, meist in miefigen Kleinfamilien aufgewachsen, wurde absoluter Gehorsam abverlangt. Eine Nazivergangenheit der Väter war eher die Regel als die Ausnahme, mit entsprechend autoritären Erziehungsmethoden. Üblich waren Sprichwörter wie „Mädchen, die pfeifen und Hühner, die krähn‘, denen soll man beizeiten die Hälse umdrehn‘.“ Erst 1977 wurde in der BRD das Gesetz geändert, dass eine Frau, die arbeiten wollte, der Erlaubnis des Gatten bedurfte. Bis 1962 durften Frauen kein eigenes Bankkonto eröffnen. Die drei K – Küche, Kinder, Kirche – waren das vorgesehene Modell.

Vor diesem Hintergrund stellte die von „Pardon“ vertretene „sexuelle Revolution“ auch für damalige „Emanzen“ eine Befreiung dar. Das radikale Auflösen der familiären Bande, das „Pardon“ damals abfeierte, war auch für Frauen ein Fortschritt. Vielen gelang es so, sich aus festgefahrenen patriarchalen Abhängigkeiten freizukämpfen.

Im Hinblick auf den damaligen Zeitgeist kann man also die eher unkritische Rezeption der Ausstellung, das Machoblatt zu zelebrieren, durchaus als fortschrittlich werten. Bekanntlich entstand aus der linken Szene eine starke Frauenbewegung.

Die Ausstellung „Teuflische Jahre – Pardon“ ist noch bis zum 19. März zu sehen.