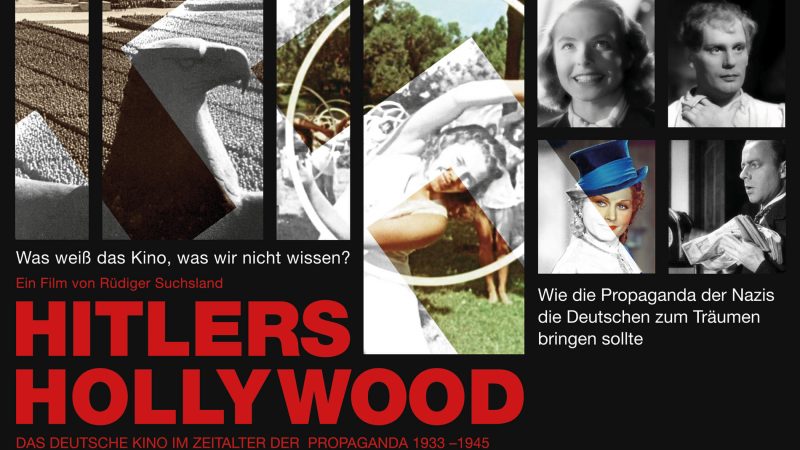

Das Deutsche Kino im Zeitalter der Propaganda 1933 – 1945 – Ein Dokumentarfilm von Rüdiger Suchsland

Hitlers Hollywood, ein Titel, der ausreichend Stoff zur Diskussion bietet. Der zweite Dokumentarfilm von Rüdiger Suchsland provoziert, die Handschrift des Filmkritikers ist unverkennbar. Mit einer gelungenen Auswahl von Filmausschnitten – viele davon Vorbehaltsfilme -, historischen Originalaufnahmen und seiner bald kommentierenden, bald analysierenden, bald fragenden Stimme aus dem Off, unternimmt Suchsland eine spannende Fahrt durch die Filmproduktion im Nazideutschland.

„Die Filme sind besser als ihr Ruf“! Bei nicht wenigen lohne sich ein zweiter Blick, der sich von der Oberfläche der Botschaften abhebe und sich, ohne diese zu verdrängen, auf Details richte. Während Suchslands Stimme aus dem Off die Grundsteine für den Film legt, laufen bereits Szenen zahlreicher Filme vor dem Auge des Zuschauers ab. „Was weiß das Kino, was wir nicht wissen“, wird eine der zentralen Fragestellungen sein, die auf die Ausgangsthese des Filmkritikers verweist, dass Kino als unbewusster Seismograf seiner Zeit funktioniere, viele Filme „Teil unseres Gedächtnisses sind und somit in unserem Unterbewusstsein weiterleben.“ Viele bekannte Gesichter zeigen sich dem Zuschauer, ältere Generationen sind wie selbstverständlich mit ihnen aufgewachsen, hier etwa Hans Albers, Zarah Leander, Heinz Rühmann oder Gustav Gründgens.

Über tausend Filme wurden unter Regie des Propagandaministers Joseph Goebbels gedreht, die 1917 gegründete UFA wurde zum Qualitätslabel der verstaatlichten Filmproduktion. Millionen Reichsmark steckte man in das Kino. Unsummen, bedenkt man, dass sich Deutschland in größter militärischer Aufrüstung befand. Doch Adolf Hitler und Joseph Goebbels waren Filmfanatiker. Und das Kino, erklärt Suchsland, war für sie das Mittel der Kommunikation mit den Massen.

Im Zeitalter der Propaganda musste jeder Film die zensierenden Augen des Propagandaministers Goebbels durchlaufen. Viele, wie Hitlerjunge Quex, von Hans Steinhoff (1933), oder Jud Süß, von Veit Harlan (1940), waren Nazipropaganda. Doch gab es auch „harmlose“ Unterhaltungsfilme, wie etwa die „Screwball“-Komödie Glückskinder von Paul Martin (1936). „Die Filme der Nazis waren emotional, schienen exotisch und weckten Sehnsüchte. Sie boten Zuflucht und Lebensfreude in Zeiten des Krieges“.

Gleichzeitig „ertrinken auffällig viele Filme in Szenarien der Todessehnsucht“, so die den Zuschauer stets begleitende Stimme aus dem Off, entsprechende Szenen aus dem Film Stukas von Karl Richter (1941) ziehen vorbei, die wiederum mit den ewig lachenden und übertrieben komisch daherkommenden Streifen mit etwa Heinz-Rühmann kontrastieren.

Der Historiker untermauert seine Erkenntnisse gekonnt mit Zitaten von Siegfried Kracauer (ihm widmete er bereits 2014 seinen ersten Dokumentarfilm „Von Caligari bis Hitler“), Hannah Arendt, Frida Grafe oder Susan Sontag. „Was die Massen überzeugt, sind keine Fakten, noch nicht einmal erfundene Fakten, sondern die Konsistenz der Illusion“, zitiert er etwa Arendt, und es klingt erschreckend aktuell.

Die Filme sind vielseitig, auch das zeigt der Dokumentarfilm. Sie verweisen auf ein unüberwindbares Spannungsverhältnis. Was tun, wenn „Ästhetik und Politik im Widerstreit stehen und innovative Formsprache mit Werten und Inhalten verbunden sind, die eigentlich abstoßend sind?“

Kolberg (1945), von Veit Harlan, wurde kurz vor Kriegsende aufgeführt. Das Gespann Goebbels-Harlan stellte noch einmal einen für damals gigantischen „Durchhaltefilm“ auf die Beine, in dem, verrät Suchsland in einem Gespräch, tonnenweise Salz aufgetrieben wurde, um eine optimale Winterstimmung zu simulieren. Danach schließt die „Traumfabrik der Nazis“.

„Hitlers Hollywood. Das Deutsche Kino im Zeitalter der Propaganda 1933 – 1945“ ist ein essayistisch konzipierter, sehenswerter und für die deutsche Filmgeschichte kompromisslos wichtiger Dokumentarfilm, der nicht nur in jedem Filmsaal gezeigt werden, sondern auch Bestandteil des Geschichtsunterrichts sein sollte.

Aktuell ist der Dokumenarfilm „Hitlers Hollywood“ noch im Forum 22, Bad Urach, im Lichtspiel Kino & Café Bamberg, im Filmtheater am Friedrichshain in Berlin, im KID – Kino im Dach in Dresden und im Filmhaus in Saarbrücken zu sehen. Filmstart war der 23. Februar 2017.