Fünf Tage lang wurde der unabhängige Journalist José Luis Tan Estrada aus Camagüey von der politischen Polizei festgehalten. Nach internationalen Protesten kam der Häftling mit der Nummer 3489 am 1. Mai wieder frei. Fünf Tage, die der 27-jährige als Tage der „psychologischen Folter“ in Erinnerung hat. Abschrecken, einschüchtern, demotivieren – so beschreibt der Journalist Henry Constantín die Strategie der kubanischen Behörden. Er ist der kubanische Vertreter der Interamerikanischen Pressegesellschaft (IAPA).

Am 26. April stieg José Luis Tan Estrada morgens um halb sieben in den Bus nach Havanna. Doch statt wie geplant in Kubas Hauptstadt anzukommen, landete er in einer Isolationszelle im berüchtigten Verhörzentrum Villa Marista der politischen Polizei. Wie ein Terrorist sei er von den uniformierten Beamten abgeführt worden: die Hände mit Handschellen auf dem Rücken fixiert, schmerzhaft verkrümmt hätte er im Wagen der Polizei Platz nehmen müssen. Zentraler Vorwurf: Söldnertum und Verbreitung von Falschinformationen, so berichtete es Tan Estrada in einem Online-Interview der kubanischen Journalistin Luz Escobar.

Sie arbeitet in Madrid für das regierungskritische Online-Portal „Diario de Cuba“ und kennt wie kaum eine andere die Bedingungen, unter denen die kubanischen Journalist*innen arbeite. Bis zum Oktober 2022 hat die Mutter zweier Töchter für das in Kuba seit Mai 2014 erscheinende Online-Magazin „14ymedio“ gearbeitet. Dort hat sie mit ihren fundierten und kritischen Recherchen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Das ist ein Grund, weshalb sie von der kubanischen Regierung mehrfach unter Hausarrest gestellt wurde. Bis zu 17 Tagen durfte sie die eigene Wohnung nicht verlassen, trotz der Töchter.

Vorbei. Ende Oktober 2022 hat die heute 47-jährige das Handtuch geworfen. Sie zog mit ihren Töchtern nach Spanien. Escobar war mürbe von den jahrelang erduldeten Schikanen und der wiederholt erfolgten Verschärfung der gesetzlichen Grundlagen für die journalistische Arbeit in Kuba. Sie berichtet heute aus Spanien über die Situation kritischer Berichterstatter*innen auf der Insel.

Unabhängige Journalist*innen unerwünscht!

José Luis Tan Estrada ist einer davon. Und er zählt mit seinen 27 Jahren zu den wenigen jungen Berichterstatter*innen auf der Insel. Ein Grund, weshalb der Staatsschutz, wie die politische Polizei in Kuba offiziell heißt, gegen den ehemaligen Dozenten für Journalismus an der Universität Camagüey vorging. Der andere ist sein Engagement für verarmte, durch die größer werdenden Maschen des kubanischen Gesundheits- und Sozialsystems gefallenen Kubaner*innen, berichtet Henry Constantín. Der 40-Jährige ist das Gesicht von „La Hora de Cuba“, einer Online-Tageszeitung aus Camagüey, und seit Januar 2017 Vertreter der Interamerikanischen Pressegesellschaft (IAPA) in Kuba.

„Berichte über diese Menschen gefährden das positive Image Kubas als Land mit hoher sozialer Verantwortung“, meint Constantín. Ein doppelt Unbequemer sei Tan Estrada somit für die kubanische Regierung. Sie gehe seit 2017 systematisch gegen die unabhängige Presse vor. Die hatte ab 2014 mit dem einsetzenden US-amerikanisch-kubanischen Tauwetter unter Barack Obama und Raúl Castro einen Boom erlebt. So konnte sie die gesellschaftlichen Prozesse auf der Insel sichtbarer machen. Davon zeugen mehrere Medienpreise.

Doch spätestens mit dem Gesetz 370 vom Juli 2019 wurden die medialen Freiräume geschlossen, ssgt Constantín. Damit können Behörden und vor allem der Polizei gegen Kubaner*innen vorgehen, wenn diese Informationen publizieren, die gegen „soziales Interesse, Moral, gute Sitten und die Integrität der Menschen verstoßen“.

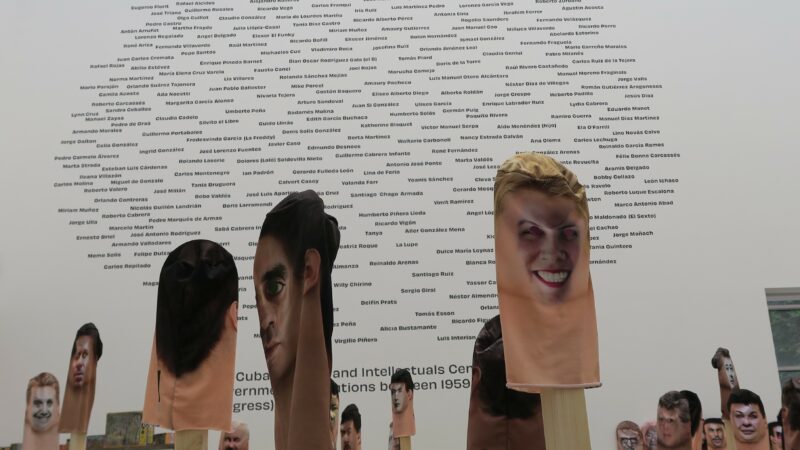

Hinzu kommen das neue Strafgesetzbuch vom Mai 2022 und das am 26. Mai 2023 verabschiedete „Gesetz zur sozialen Kommunikation“. Danach seien Medien außerhalb der staatlichen und parteipolitischen Sphäre nicht erlaubt, meint Constantín: „Private, unabhängige Medien sind spätestens mit der Verabschiedung dieses Gesetzes in Kuba illegal.“ Präsident Miguel Díaz-Canel hat das vor dem Parlament bekräftigt. Er erklärte unabhängige Medien pauschal zu „Söldnern im Dienste ausländischer Interessen“. Es sei nötig, mediale „Subversion“ zu unterbinden.

Exodus der kritischen Berichterstatter*innen

Die drei genannten Gesetze sollen laut Constantín unabhängige Journalist*innen entmutigen. Das funktioniere, stellt Iván García fest. Er ist wahrscheinlich der dienstälteste Korrespondent auf der Insel. Anfang der 1990er Jahre war García für die Nachrichtenagentur „Cuba Press“ tätig. Jetzt ist er Korrespondent für das in Miami erscheinende „Diario Las Américas“. Aus seiner Sicht haben 80 Prozent der unabhängigen Journalist*innen die Insel verlassen.

Kuba ist laut Reporter ohne Grenzen das Land der Region mit dem restriktivsten Umgang mit der Presse. Es steht an letzter Stelle unter den lateinamerikanischen Ländern auf Platz 168 der 180 Länder umfassenden Liste. Ein Beispiel für die systematische Einschränkung der Arbeitsbedingungen ist die Redaktion von „El Toque“. Die verließ 2021 nahezu geschlossen die Insel und berichtet nun aus dem Ausland.

Eines der wenigen Gegenbeispiele sei José Luis Tan Estrada, sagt Constantín. Er berichte aus der drittgrößten Stadt der Insel, nicht aus Havanna. Er ließe sich nicht einschüchtern und mache weiter. Zugleich gibt er offen zu, dass es kaum mehr journalistischen Nachwuchs gebe. „Etliche Jugendliche gehen heute direkt von der Universität ins Ausland. Sie sehen keine Perspektive für sich“, so Constantín.

Tan Estrada bleibt da eine Ausnahme. Er macht weiter: Nachdem er sich vom „psychologischem Terror in Isolationshaft mit greller Beleuchtung rund um die Uhr, miesem Essen und ständigem Durst“, erholt habe, wie er im Interview mit Luz Escobar beschreibt. Erste Posts sind bereits erschienen.