Vier Wochen vor EM-Start überraschte der Deutsche Fussballbund (DFB) mit einer originellen Kaderpräsentation. Anstelle einer drögen Pressekonferenz setzte man auf eine teils witzige Salami-Taktik: Mal durfte ein TV-Sender einen Namen verkünden, dann wieder druckte eine Bäckerei den Namen Chris Führich auf ihre Tüten. Das Bespielen sozialer Netzwerke wie X oder Instagram dagegen funktionierte nicht optimal – da hat der Verband noch Nachholbedarf.

Auch ARD und ZDF müssen in Sachen EM-Berichterstattung inzwischen kleinere Brötchen backen. Galt früher der Grundsatz „alle Spiele, alle Tore – und zwar live“, übertragen die beiden Sender in diesem Jahr jeweils nur 17 Spiele live, darunter immerhin alle Begegnungen der deutschen Mannschaft. Sämtliche 51 Partien der EM gibt es nur beim kostenpflichtigen Anbieter MagentaTV zu sehen. Nach Ansicht der Privatsender befeuerten die Angebote der Öffentlich-Rechtlichen, die ohne Refinanzierungsdruck agierten, die Preisspirale im internationalen Sportrechtemarkt. In Zeiten explodierender Rechtekosten sehen sich die öffentlich-rechtlichen Anstalten genötigt, ihre ohnehin schon seit Jahren gedeckelten Etats noch weiter zurückzufahren.

Wer berichtet über den Fußball?

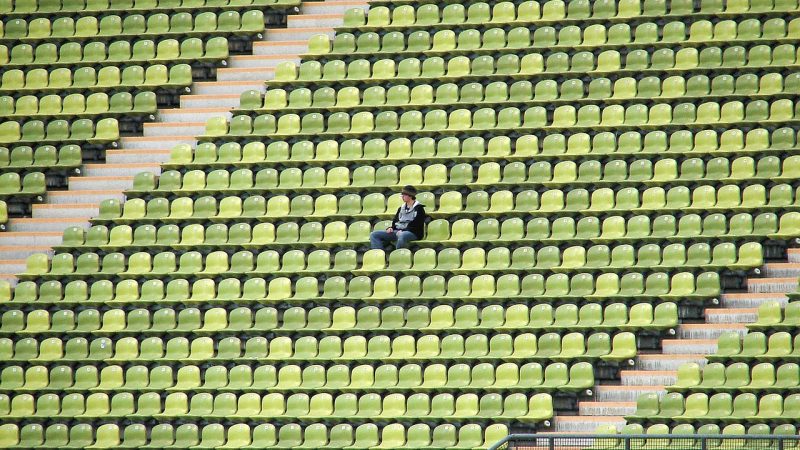

Starke Verschiebungen gibt es auch im Verhältnis von Medien und Fußballakteuren. Mittlerweile haben die Vereine und auch die Spieler über die sozialen Medien so große Reichweiten aufgebaut, dass sie auf klassische Medien kaum noch angewiesen sind. Galten früher Sportjournalist*innen als „Fans, die es über die Absperrung geschafft haben“, kann heute von übergroßer Nähe der Journalist*innen zu den Objekten ihrer Berichterstattung keine Rede mehr sein.

Im Gegenteil: Speziell im Profifußball wird es immer schwieriger, einzelne Spieler oder Offizielle vor das Mikrofon zu bekommen. Längst haben die meisten Clubs ihre Medienabteilungen beachtlich aufgestockt. Offiziell, um die Fans schneller und ausführlicher zu informieren. Hauptsächlich aber wohl, um auf diese Weise den Informationsfluss zu steuern und die Deutungshoheit über das Vereinsgeschehen zu behalten. Die Chancen, über „investigative“ Interviewtechniken pikante Interna oder auch nur einen starken Spruch aus einem Spieler herauszukitzeln, tendieren damit inzwischen gegen null.

Dennoch hat die Qualität des Sportjournalismus nach Ansicht von Expert*innen in den letzten Jahren zugenommen. Auf einer Sportethischen Fachtagung der Evangelischen Akademie „Zwischen verliebter Nähe und kritischer Distanz“ Ende März in Frankfurt/M. unterschied der Mainzer Theologe und Sozialethiker Michael Rotz laut epd Medien drei Formen der Sportberichterstattung: einen kritisch-analytischen Sportjournalismus, der Hintergründe und Zusammenhänge beleuchtet, eine unterhaltend-informative Sportberichterstattung von Spielen oder Events und den Sport-Boulevardjournalismus.

Sehnsucht nach dem Sommermärchen

Letzterer wird vor allem von Springers Bild angeführt. Die Fußball-EM begleitet das Blatt mit dem marktschreierischen Slogan „Europa ist ein geiles Land“. Mit dieser Kampagne, so heißt es aus der Marketingabteilung Springers, wolle man „ein Zeichen für ein gemeinsames Sommermärchen aller europäischen Nationen in Vielfalt und Einheit setzen“. Sommermärchen – das soll wohl sentimentale Erinnerungen wachrufen an die Weltmeisterschaft 2006. Als glückselige Deutsche, drapiert in schwarz-rot-gold, sich selbst für ihren vermeintlich unverkrampften Patriotismus feierten und die Welt willkommen hießen. Dass es laut Langzeitstudie „Deutsche Zustände“ des Bielefelder Teams um Wilhelm Heitmeyer rund um die WM tatsächlich zu einer Zunahme „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ kam, wurde ebenso schnell verdrängt wie der Umstand, dass dieses Großevent gekauft war.

Rassistische Umfrage des WDR?

Auch jetzt wird die EM-Vorfreude durch schrille Nebengeräusche getrübt. Kurz vor dem Start des von Bild ausgerufenen Sportfestes „in Vielfalt und Einheit“ wartete der WDR mit einer Umfrage auf, nach der jeder fünfte Deutsche im eigenen Nationalteam gern „mehr weiße Spieler“ sehen würde. Eine Aussage, die in ihrer rassistischen Impertinenz noch über das hinausgeht, was 2016 der damalige AfD-Vize Alexander Gauland über den deutschen Innenverteidiger Jerome Boateng absonderte: „Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben“. Dass nun ausgerechnet das kritische WDR-Format „Sport Inside“ auf den Social-Media-Kanälen der „Sportschau“ unmittelbar vor der Heim-EM eine solche „Scheißumfrage“ (Bundestrainer Julian Nagelsmann) veröffentlichte, ist symptomatisch für die Gedankenlosigkeit mancher Redaktionen.

Da verwundert es kaum noch, wenn der Bundesligist Borussia Dortmund kurz vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid den Rüstungskonzern Rheinmetall als neuen Sponsor präsentiert. Ein Unternehmen, das für kriegerische Konflikte in aller Welt Panzer und Munition produziert als Partner eines Klubs, der sich in seinem „Grundwertekodex“ zum „Schutz der Menschen- und Kinderrechte“ bekennt? Der Zynismus, mit dem BVB-Boss Hans Joachim Watzke diesen Deal auch noch als eine Art „Dienstleistung für unsere Demokratie“ hochstilisierte, so ätzte zu Recht die taz, öffne dem Sportswashing Tür und Tor. Nach der Militarisierung der Medien hat die „Zeitenwende“ auch den Sport erfasst.