Ein vergessenes Kapitel deutsch-türkischer Geschichte

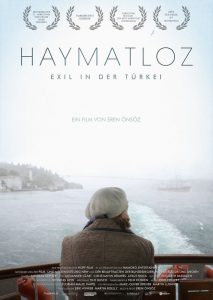

„Haymatloz“ ist ein Kunstwort. Es klingt deutsch und sieht türkisch aus. Es steht für die Geschichte von Menschen, die in den 1930er Jahren vor den Nazis in die Türkei geflüchtet sind, Wissenschaftler vor allem. „Heimatlos“ wurde bei der Ausbürgerung in ihre Pässe gestempelt. Von besonderen deutsch-türkischen Verbindungen erzählt der Film „Haymatloz – Exil in der Türkei“ von Eren Önsöz, der im Herbst 2016 durch die Kinos lief und nun auf DVD erschienen ist.

Diese Geschichte ist freilich weitgehend vergessen. Sie reicht zurück bis zur Gründung der modernen Türkei. 1923 gründete Mustafa Kemal Atatürk die türkische Republik und orientierte das Land auf Modernisierung nach europäischem Vorbild. Als nach 1933 in Deutschland zahllose jüdische Wissenschaftler ihre Arbeit verloren, lud die türkische Republik sie ein, in Istanbul und Ankara wichtige Posten einzunehmen, Institute zu gründen, Hochschulen aufzubauen. Die von dem Schweizer Pathologen Peter Schwartz initiierte „Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland“ vermittelte etwa 1000 Wissenschaftler, Mediziner, Juristen und Architekten und Künstler.

Eren Önsöz erzählt über die Nachfahren fünf solcher Emigranten: von dem Botaniker Kurt Alfred Heilbronn, dem Chemiker Otto Gerngroß, dem Juristen Ernst Hirsch, dem Bildhauer Rudolf Belling und eben von Peter Schwartz. Noch finden sich überall Spuren. An der Kunsthochschule in Istanbul wird auch heute noch nach Stundenplänen von Rudolf Belling unterrichtet, zahlreiche Plastiken des Künstlers, unter anderem ein Atatürk-Denkmal, stehen in Istanbul. Ernst Hirsch hat seinerzeit für das türkische Handelsrecht Kommentare geschrieben, die heute noch von Belang sind. Architekten wie Bruno Taut oder Clemens Holzmeister haben Bauten hinterlassen. Später sind viele Emigranten wieder zurückgekehrt, nicht immer gut gelitten in Deutschland. Susan Ferenz-Schwartz, Psychotherapeutin in Zürich, hat erst spät durchsetzen können, dass die Universität Frankfurt am Main sich mit einem Denkmal an alle vertriebenen Wissenschaftler und Gelehrten erinnern mochte.

Die Kinder der Emigranten sind in der Türkei aufgewachsen, mit beiden Kulturen vertraut, mit beiden verbunden. Sie verstehen sich als Mittler – eine Position, die gegenwärtig stark belastet ist. Der Film nimmt sie auch mit auf eine Reise in die eigene Kindheit. „Zum Bosporus will man immer zurück“ sagt Kurt Heilbronn, der sowohl bei Frankfurt als auch in Istanbul lebt und als Psychologe in Istanbul auch praktiziert. An der Kaimauer am Bosporus sitzen, Sesamkringel beim Straßenhändler kaufen, den Geruch von Kebab riechen, das sind für die türkisch-deutschen Emigrantenkinder wichtige Erlebnisse. „Es ist kein Dilemma, zwei Heimaten zu haben“, sagt Elisabeth Weber-Belling.

Unterlegt sind diese Kindheitserinnerungen auch mit Filmdokumenten aus der Emigration. Bildern, die die Aufbruchsstimmung unter Atatürk zeigen, junge Frauen ohne Kopftuch, optimistisch in die Zukunft lachend. Der Film wechselt immer wieder zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her. Susan Ferenz-Schwarz besucht den Gezi-Park, erinnert sich daran, wie sehr diese grüne Oase in der Großstadt ihr als Kind wichtig war, und weiß natürlich auch um die Proteste im Gezi-Park und ihre brutale Niederschlagung. Elisabeth Weber-Belling besucht die Ateliers der Kunsthochschule und muss erfahren, dass nicht mehr an allen türkischen Kunstschulen Aktzeichnen gelehrt wird. Sie trifft auf eine Professorin und Frauenrechtlerin, die das gesellschaftliche Klima in der heutigen Türkei scharf kritisiert: „Universitäten sind Orte demokratischer Meinungsbildung. Seit zwei oder drei Jahren sind sie verstummt.“ Wer weiß, ob diese Professorin heute noch lehren darf. Es ist ja nicht einmal abwegig zu vermuten, dass dieser Film selbst heute gar nicht mehr in dieser Form hätte gedreht werden können.

„Haymatloz“ holt wichtige Geschehnisse ins öffentliche Gedächtnis zurück. Das ist lohnenswert. Weil so viele Menschen der Türkei ihr Leben zu verdanken haben und weil die Erinnerung an solidarische Beziehungen und an Multikulturalität unbedingt wachgehalten werden muss.