Von 1956 bis 1995 prägte die „Sibylle“ Generationen von Frauen und brachte einige bedeutende Fotograf*innen hervor. Der Freundeskreis Willy-Brandt-Haus widmet dem legendären Modemagazin aus Ostberlin nun eine Ausstellung, die noch bis zum 25. August zu besichtigen ist.

Es ist deutlich spürbar, dass dieser Abend etwas Besonderes ist. Groß ist der Andrang der Besucher*innen im Atrium des Willy-Brandt-Hauses in Berlin. Und das, obwohl es noch kurz zuvor in Strömen geregnet hat. Zahlreiche ältere, gut gekleidete Frauen sind gekommen. Sie blicken sich um, schauen, ob sie jemanden kennen. Manchmal deuten sie in eine Richtung und sagen zu ihrer Begleitung: „Schau mal, das ist doch…“

Ein „bisschen wie ein Klassentreffen“ empfindet Aelrun Goette die Eröffnung der Ausstellung über die „Sibylle“, das legendäre Modemagazin der DDR. Goette hat damals für die „Sibylle“ gemodelt, heute arbeitet sie als Regisseurin. Die in der Ausstellung gezeigten Fotos seien für sie „eine furchtbar persönliche Angelegenheit“.

In ihrer Rede bezieht sie sich auf die Erfahrungen der ostdeutschen Frauen nach der Wende: „Drei Jahrzehnte lang wurde uns erklärt, wie die ostdeutsche Frau ist, und warum sie so ist. Selber deuten durften wir unser Leben nicht. Mit dieser Ausstellung holen wir uns ein Stück weit die Deutung zurück.“

Fotos: Roger Melis; Reprofoto: Werner Mahler

Die Sibylle prägte in der DDR Stil und Geschmack, war für die Redakteur*innen, Fotograf*innen, Designer*innen und Models ein Ort, an dem sie ihre Kreativität ausleben konnten – auch wenn die Staats- und Parteiführung immer mal wieder Einspruch erhob, beispielsweise, wenn die Sibylle es wagte, Frauen in Miniröcken zu zeigen. Für die Leserinnen (und Leser) war sie ein „Fenster zur Welt“, wie es oft heißt. Stets vergriffen war die Auflage von 200.000 Exemplaren, in der die Sibylle sechsmal im Jahr erschien.

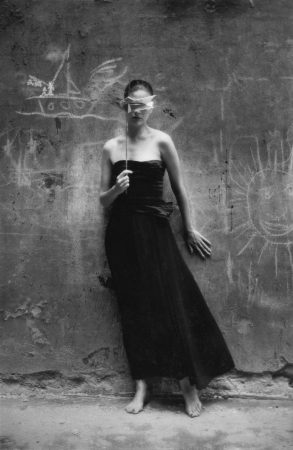

Kaufen konnten die Leserinnen die gezeigte Kleidung in der Regel nicht. Es ging nicht um einen Markenkult, wie man ihn heute aus westlichen Modezeitschriften kennt. Stattdessen gab es Schnittmuster, mit denen die Frauen sich die Kleider, Blazer und Hosen selbst nähen konnten. So fand sich in der Sibylle neben dem Foto einer Frau im schwarzen Kleid, die mitten auf einer Ostberliner Straße ihren Fuß in Ballerina-Pose in die Luft streckt, der Hinweis auf Stoffverbrauch und Maße jenes Kleides.

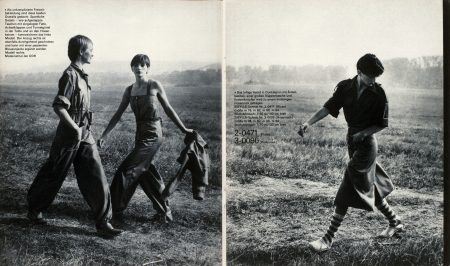

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen 13 Sibylle-Fotograf*innen, darunter Sibylle Bergemann, Ute und Werner Mahler, Arno Fischer, Roger Melis und Sven Marquardt, der heute auch als Türsteher des Berliner Clubs Berghain bekannt ist. Die Fotos zeigen Frauen in ausladenden Mänteln, flatternden Kleidern oder eleganten Kostümen vor bröckelnden Ostberliner Hausfassaden, in Straßencafés in Budapest oder Karlsbad, in der Landschaft Armeniens. Nach der Wende kamen neue Motive hinzu: „Miami heiß“ war der Titel einer Modestrecke von Ute Mahler, für die sie die Sibylle-Models vor der Kulisse der US-amerikanischen Stadt fotografierte.

Sibylle Bergemann lichtete 1984 die Models inmitten mehrspuriger Straßen vor qualmenden Industrie-Schornsteinen ab – für Andreas Krase, Sibylle-Experte und Kustos für Fotografie der Technischen Sammlungen Dresden, ein eindeutiger Verweis auf die Umweltprobleme in der DDR und das schwindende Vertrauen in die Industrie als Fortschrittsbringerin. Allerdings würde es „zu weit führen, die Zeitschrift als Forum des politischen Widerstands zu verstehen und zu verklären“, sagt Krase. Das Gegenteil sei der Fall gewesen: Innerhalb des bestehenden Rahmens habe die Sibylle „kleine Fluchten“ erlaubt.

„In der Sibylle haben in all den Jahren die besten Fotografen des Landes gearbeitet“, sagt Ute Mahler, die auch an der Konzeption der Ausstellung beteiligt war. Sie alle hätten in ihrem ganz eigenen Stil fotografiert – das habe die Modefotografie des Magazins so besonders gemacht. Roger Melis beispielsweise habe sich gar nicht für Mode interessiert, sagt Aelrun Goette, doch mit seiner Fotografie das „Abbild zeitloser Amazonen“ geschaffen.

Eine Besucherin der Ausstellung erzählt, welche Bedeutung die Sibylle auch für sie als Westdeutsche hatte: Bei ihren Reisen nach Ostberlin habe sie stets die BRD-Frauenzeitschrift Brigitte mitgebracht, um sie vor Ort gegen eine Sibylle einzutauschen. Entschieden fügt sie hinzu: „Die künstlerisch anspruchsvolleren Bilder waren in der Sibylle.“

Ausstellung vom 7. Juni bis 25. August, geöffnet Dienstag bis Sonntag 12 bis 18 Uhr, Willy-Brandt-Haus, Wilhelmstraße 140, 10963 Berlin; Eintritt frei, ein Ausweis ist erforderlich