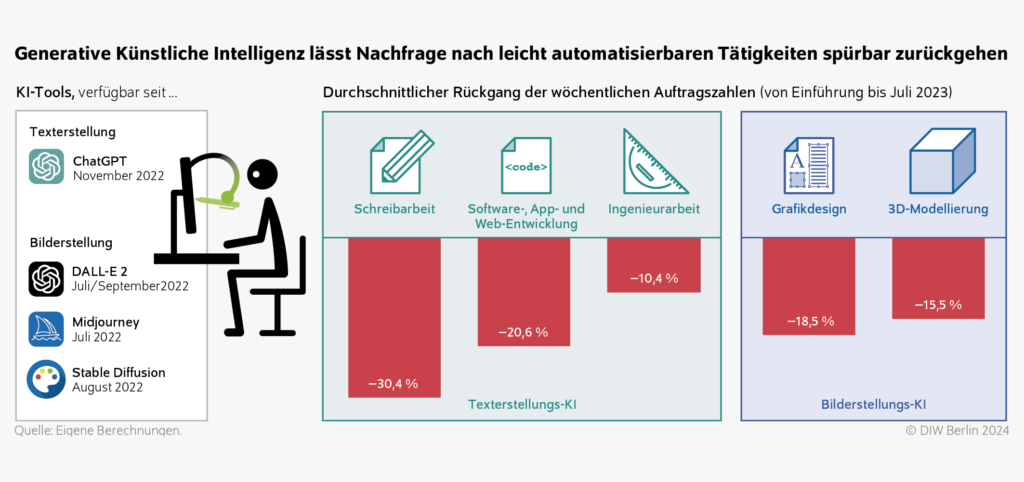

Neue Studie zeigt: Generative Künstliche Intelligenz (KI) sorgt für hohe Einbrüche in der Nachfrage freiberuflicher Tätigkeiten wie Lektorat und Schreibarbeiten. Zugleich wächst das Budget für komplexere Arbeiten. Unternehmen und Bildungseinrichtungen müssen demnach Fort- und Weiterbildung zu KI-Tools ermöglichen, um Chancengleichheit auf dem sich dadurch verändernden Arbeitsmarkt zu gewährleisten.

Generative Künstliche Intelligenz (KI) hat potenziell tiefgreifende Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Das zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Demnach reduzieren KI-Tools wie ChatGPT die Nachfrage nach digitalen freiberuflichen Tätigkeiten deutlich. So sei in den ersten acht Monaten nach der Veröffentlichung von ChatGPT Ende November 2022 die Nachfrage nach automatisierungsanfälligen Tätigkeiten im Durchschnitt um ein Fünftel zurückgegangen. Am stärksten waren mit minus 30 Prozent Schreibtätigkeiten wie Korrekturlesen oder Ghostwriting betroffen.

Verbleibende Aufträge werden komplexer

Jonas Hannane aus der Abteilung Unternehmen und Märkte des DIW, Ozge Demirci von der Harvard Business School und Xinrong Zhu von der Imperial College London Business School haben über eine Million Aufträge, die von Juli 2021 bis Juli 2023 auf einer großen Online-Plattform für Freelance-Arbeit ausgeschrieben wurden, gesammelt und ausgewertet. „Vor allem digitale freiberufliche Tätigkeiten, die durch kurzfristige und flexible Arbeitsaufträge gekennzeichnet sind, sehen sich bereits dem wachsenden Einfluss der Automatisierung durch generative KI-Technologien ausgesetzt“, erklärt Hannane.

Zugleich werden die verbleibenden Aufträge komplexer und das Budget für diese Arbeiten steigt. Insgesamt führt die sinkende Nachfrage nach automatisierungsanfälligen Tätigkeiten kurzfristig aber zu einem Rückgang der Verdienstmöglichkeiten von Freelancer*innen. Zwar sind die mittel- bis langfristigen Auswirkungen generativer KI auf den regulären Arbeitsmarkt noch schwer abzuschätzen, aber deutliche Produktivitätszuwächse etwa bei Programmier- und Schreibarbeiten erscheinen möglich.

Fort- und Weiterbildung in einer KI-geprägten Arbeitswelt

Umso wichtiger, dass Unternehmen in die Fort- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter*innen sowie technologische Innovationen investieren. Auch die Bildungspolitik sei gefragt, entsprechende Programme an Schulen, Universitäten und in Weiterbildungseinrichtungen zu etablieren. „Wichtig ist, dass niemand abgehängt wird“, betont Studienautor Hannane. Es müsse darauf geachtet werden, einen gleichberechtigten Zugang zu Bildungsangeboten zu gewährleisten, „um Chancengleichheit und wirtschaftlichen Fortschritt in einer KI-geprägten Arbeitswelt sicherzustellen.“