Die Menschenrechtslage hat sich in der Covid-19-Krise für Millionen von Menschen unmittelbar oder mittelbar verschlechtert, stellt Amnesty International im weltweiten Menschenrechts-Report 2020/21 fest. In vielen Teilen der Welt hätten die Pandemie und ihre Folgen im letzten Jahr die Auswirkungen von Ungleichheit, Diskriminierung und Unterdrückung verstärkt. Auch für Deutschland wird Handlungsbedarf ausgemacht.

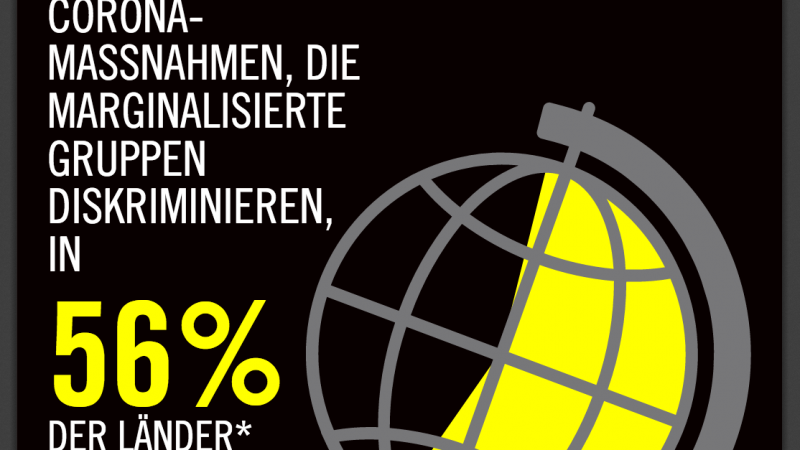

Besonders vulnerable Gruppen wie vorerkrankte Menschen, Geflüchtete und Beschäftigte im Gesundheitswesen, Minderheiten sowie Frauen und Mädchen litten am stärksten unter der Pandemie. Während autoritäre Regierungen oft mit exzessiver Gewalt gegen die Zivilgesellschaft vorgingen, versagte die internationale Zusammenarbeit in vielen Bereichen, wie auch beim gerechten Zugang zu Impfstoffen. Kritische Stimmen, die auf Missstände aufmerksam machten, wurden vielerorts gezielt verfolgt und unterdrückt. Zu diesen Ergebnissen kommt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in ihrem neuen internationalen Jahresbericht.

Pandemiefolgen und exzessive Gewalt

„Millionen von Menschen waren im letzten Jahr massiv der Pandemie und ihren Folgen ausgesetzt, ohne dass Regierungen weltweit ihrer menschenrechtlichen Schutzpflicht ausreichend nachgekommen wären. Zahlreiche Staaten missbrauchten die Gesundheitskrise um weiter rechtsstaatliche Prinzipien aufzulösen und Rechte einzuschränken oder nahmen billigend den Tod von Menschen aus Risikogruppen oder dem Gesundheitssektor in Kauf“, sagt Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland. Die globale Pandemie habe auch schonungslos die Schwächen der internationalen Zusammenarbeit und der globalen Systeme und Institutionen offenbart. „Die Covid-19-Pandemie ist ein Lackmustest, inwieweit die Staatengemeinschaft in der Lage ist, verantwortlich und aktiv mit globalen Herausforderungen umzugehen – ob Pandemie, Klimakrise oder menschenrechtskonforme Digitalisierung.“

Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger seien auch im letzten Jahr in vielen Teilen der Welt verfolgt, schikaniert und getötet worden. Der neue AI-Report dokumentiert an zahlreichen Beispielen, wie Staaten im vergangenen Jahr bei gesellschaftlichen Konflikten zunehmend gewaltsam vorgingen. In vielen Ländern wurden Sicherheitsgesetze verschärft, Minderheiten diskriminiert, teilweise wurden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen.

Deutschland: Grundrechtsstärkung, aber auch weiter Mängel

Deutschland habe im vergangenen Jahr mit Gerichtsprozessen nach dem Weltrechtsprinzip einen wichtigen Beitrag im internationalen Kampf gegen die Straflosigkeit geleistet: Im weltweit ersten Strafprozess wegen mutmaßlicher Staatsfolter in Syrien hatte das Oberlandesgericht Koblenz im Februar 2021 einen früheren Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes zu viereinhalb Jahren Haft wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu Massenüberwachung durch den Bundesnachrichtendienst im letzten Jahr stelle aus Sicht von Amnesty International eine wichtige Stärkung des Grund- und Menschenrechtsschutzes dar.

In Bezug auf die Menschenrechte in Deutschland sieht Amnesty aber auch weiter Nachholbedarf: So bleibe im Bereich der inneren Sicherheit die Bekämpfung rassistischer Gewalt vorrangig, wie auch die Stärkung von Kontrollmechanismen bei Polizei und Sicherheitsbehörden. „Der deutsche Rechtsstaat weist ausgerechnet dort Lücken auf, wo es um Transparenz und Kontrolle der Polizei geht – wichtige internationale Menschenrechtsstandards werden hier nicht eingehalten“, erklärt Maria Scharlau, Expertin für Polizei und Menschenrechte sowie für Antirassismus bei Amnesty International in Deutschland. Darauf habe Amnesty International bereits wiederholt und erneut im aktuellen Jahresbericht hingewiesen.

Insgesamt gibt der „Amnesty International Report“ Auskunft über die Situation der Menschenrechte in 149 Staaten. Zugleich fordert er von Regierungen entsprechendes Handeln ein. Nach einem mehrteiligen digitalen Report im Vorjahr gibt es mit dem „Amnesty International Report 2020/2021“ wieder einen zentralen weltweiten Jahresbericht.