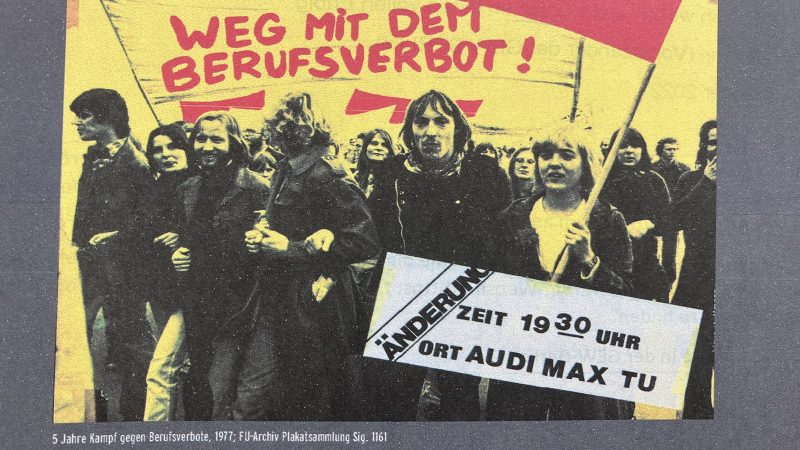

Mit der Ausstellung „Berufsverbote und politische Disziplinierung in West-Berlin. Vorgeschichte und Auswirkungen des Radikalenerlasses von 1972“ erinnert die AG Berufsverbote in der GEW-Berlin an das vergessene Tabu-Thema Radikalenerlass. Gleichzeitig soll unter dem Motto „Wir erinnern, um zu verändern“ ein aktueller Bezug zu gegenwärtigen politischen Auseinandersetzungen im Kampf gegen Rechts und zum Erhalt und Ausbau demokratischer Grundrechte hergestellt werden.

Willy Brandt, Kanzler der 1969 neu gewählten Bundesregierung, gab das Motto aus „Mehr Demokratie wagen“. Stattdessen wurde am 28. Januar 1972 der „Extremistenbeschluss“ verabschiedet. Er ging als „Radikalenerlass“ in die Geschichte ein. In den folgenden Jahren wurden etwa 3,5 Millionen Personen, die sich für den öffentlichen Dienst beworben hatten, vom Verfassungsschutz überprüft, ob sie „die Gewähr bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten“. Der Verfassungsschutz traf die Entscheidung, wer als „Radikaler“, „Extremist“ oder als „Verfassungsfeind“ eingestuft und dann entweder aus dem Öffentlichen Dienst entlassen oder gar nicht erst eingestellt wurde.

Die Überprüfungen führten bundesweit zu rund 11.000 Berufsverbotsverfahren, 2.200 Disziplinarverfahren, 1.256 Ablehnungen von Bewerbungen und 265 Entlassungen. Betroffen waren Mitglieder der DKP, andere Linke, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und Gewerkschaftsmitglieder.

Offiziell wurde der „Radikalenerlass“ nie aufgehoben, obwohl die Internationale Arbeitsorganisation und der Europäische Gerichtshof die Berufsverbote verurteilten. Die von den Verboten Betroffenen sind bis heute weder politisch noch beruflich rehabilitiert. Es sind keinerlei Entschädigungen zuerkannt worden. Der Vorgang samt seiner Folgen für die demokratische Kultur in der Bundesrepublik ist bis heute nicht aufgearbeitet.

Im kommenden Monat vertiefen noch zwei Veranstaltungen die Vorgänge. Am 8. September um 18 Uhr* spricht und debattiert Staats- und Verwaltungsrechtler Prof. Martin Kutscha zum Thema „Wen schützt der Verfassungsschutz?“. Am 22. September berichten um 18 Uhr damals ausgeschlossene Mitglieder aus DGB-Einzelgewerkschaften über „Die Unvereinbarkeitsbeschlüsse“ – Der DGB und die Einzelgewerkschaften im Fahrwasser des Radikalenerlasses. Es moderiert Ulrike Maercks-Franzen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 23. September 2022, jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr in der ver.di-MedienGalerie, Dudenstr. 10, 10965 Berlin – U-Bahnhof Platz der Luftbrücke zu sehen.

Aktualisierung am 6. September 2022

Absage Veranstaltung

Die Veranstaltung am 8. September zum Thema „Wen schützt der Verfassungsschutz?“ muss wegen Krankheit des Referenten leider abgesagt werden.