„Visual Radio“ gibt es im experimentellen Stadium inzwischen überall. Auch in Österreich, doch dort ist es ein Politikum. Die Privatsender, hinter denen die österreichischen Zeitungsverlage stecken, wollen den öffentlich-rechtlichen ORF aus dieser neuen Gattung komplett heraushalten. Visual Radio habe im Auftrag des ORF nichts zu suchen, finden sie. Bisanz kommt in das Thema, da der Gesetzgeber schlicht nicht weiß, wo er den Medienzwitter Visual Radio verorten soll.

Was dürfen Öffentlich-Rechtliche, was dürfen sie nicht? Albert Malli, stellvertretender Programmchef und technischer Leiter der Jugendwelle Ö3 vom ORF, führt die Debatte seit langer Zeit. Sein Kampf für ein Visual Radio spiegelt für ihn den Kampf des ORF um die Zukunftsfähigkeit der Anstalt wieder. „Es kann nicht sein, dass man den ORF so von wichtigen Zukunftsthemen abschneidet“, so Malli.

Doch der Streit um Visual Radio wirft in Österreich besondere Fragen auf. Denn was genau Visual Radio ist und darf, eine Gattung, die Mediengesetze gar nicht kennen, ist ungeklärt. „Das Spannende an Visual Radio ist, dass ein neues Produkt aus der Mischung von Radio und Fernsehen entsteht. Das macht es allerdings auch so schwierig“, findet Malli. So schwierig, dass sich inzwischen höhere Instanzen mit der Frage beschäftigen müssen, was Visual Radio denn eigentlich sein soll. „Wenn heute etwas Neues entsteht, dann weiß der Gesetzgeber oft nicht, wie er damit umgehen soll, weil er es nicht mehr klassifizieren kann“, so der stellvertretende Ö3-Programmchef.

2014 beantragte der ORF eine Genehmigung für ein Visual Radio-Zusatzangebot bei der Regulierungsbehörde KommAustria, die jedoch nach einem Einspruch der Bundeswettbewerbsbehörde im Februar 2015 abgelehnt wurde. Dieser Einspruch hat das Verfahren auf die nächst höhere Instanz verschoben. Seither ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig. „Und das ist leider sehr enttäuschend für den ORF, denn das Gericht entscheidet in dieser Causa einfach nicht.“ So würden Innovationen durch umständliche Behördenverfahren ewig in die Länge gezogen. Kritisiert Malli.

Der ORF hat bereits investiert. Konkrete Ausbaupläne sehen mehrere Kamerapositionen in den Sendestudios vor und einen vollautomatischen Bildschnitt vor, basierend auf den Reglereinstellungen am Moderatorenpult im Studio. Wenn Musik läuft, wird der dazugehörige Musikclip sichtbar, so der Plan. Derzeit könnte man aber noch nicht alle Vorarbeiten leisten, denn auch mit einem „Nein“ des Bundesverwaltungsgerichtes müsse man grundsätzlich rechnen, die Chancen stehen nach Einschätzung von Albert Malli bei „50/50“. Bis zu einer Entscheidung muss sich der ORF mit einer abgespeckten Version zufriedengeben, die das Radioprogramm via Satellit und IPTV mit einer dünnen Bildschirmzeitung begleitet.

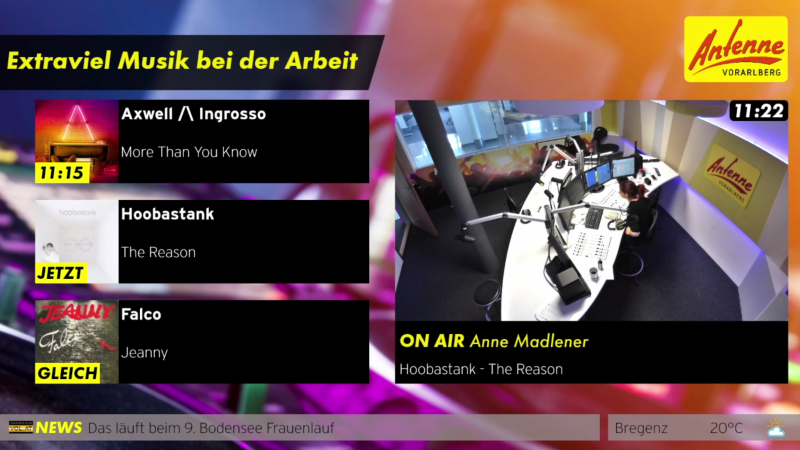

Dass visualisiertes Radio in Österreich offenbar Marktpotential hat, weiß man auch bei den privaten Mitbewerbern, die dieses Thema weiter ohne ORF besetzen möchten. Als erster Privatsender Österreichs startete Antenne Vorarlberg im Februar 2017 einen Visual Radio-Stream im Netz. Zusätzlich wird das Produkt auch als Frühstücksfernsehen im lokalen „Ländle TV“ sowie über das zugriffsstarke Vorarlberger Newsportal „vol.at“ vertrieben. Radio, Lokal-TV und Onlineportal gehören allesamt zum Verlag „Russmedia“, der darüber hinaus auch die dortige Tageszeitung besitzt. Visual Radio bringt Radio ins digital Zeitalter, findet Mario Mally, Geschäftsführer bei Antenne Vorarlberg. Webcam, Musiktitel, Temperaturen und Schlagzeile – so sehen derzeit die noch überschaubaren Visual Radio-Zutaten in Westösterreich aus. Aber auch hier ist der Ausbau eingeplant. Musikvideos sollen folgen. Antenne-Chef Mally verweist auf „spannende Zusatzprogramme vor allem in Großbritannien, Italien und den Niederlanden“, die Specials mit Gästen böten. Daran orientiere man sich auch bei Antenne Vorarlberg.

Einfache Visual Radio-Rezepte, wie derzeit bei Antenne Vorarlberg zu sehen, das sei kein Modell für den nationalen Mitbewerber „Kronehit“. „Ich halte es nicht für sonderlich zielführend, einfach eine Kamera ins Studio zu hängen. Allen zu zeigen, dass im Studio gerade nichts los ist, finde ich nicht so spannend“, meint Daniela Linzer, stellvertretende Programchefin bei Radio Kronehit. Dort soll Visual Radio einem etwas anderen Zweck dienen. „Die Zukunft des Radios hängt nicht so sehr vom Visual Radio selbst ab, sondern vielmehr von der Frage, wie man die eigene Marke in die Lebenswelten der Zielgruppen bringt“, so Linzer. Auch Kronehit schraubt an Innovationen, die noch im vierten Quartal dieses Jahres sichtbar werden sollen. Die derzeit im Bau befindlichen neuen Studios werden in den kommenden Wochen und Monaten mit vier bis fünf HD-Kamers pro Studio versehen, auch einzelne Festivals sollen dann live übertragen werden.

Bei der Herausgabe aktueller Nutzerzahlen halten sich die Sender mit ihren noch unterschiedlichen Formaten von Visual Radio zurück. Überschaubar sollen sie sein, aber die Erwartungen an die Weiterentwicklung sind groß. 20 Prozent der Nutzer_innen, die Radio über eine App hören, so schätzt man bei Ö3, würden sich auch die Videos dazu anschauen. Vor allem Geschehnisse mit Eventcharakter ließen sich besser über visualisierte Inhalte verbreiten als allein über Audio.

Ob große Screens im Wohnzimmer oder Smartphones für unterwegs: Die Radiosender wollen auf die Bildschirme, um auf den Alltagsgeräten der Nutzer_innen von heute erreichbar zu bleiben. Wie sich der Zwitter als neue Mediengattung in Österreich entwickeln kann, wird nicht zuletzt von der ausstehenden Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes im Fall Ö3 abhängen. Die Privaten zeigen sich betont gelassen. „Ich glaube nicht, dass uns der Ausbau des Visual Radio-Projektes von Ö3 inhaltlich Schmerzen bereiten kann, aus wettbewerbsrechtlicher Sicht hingegen würde dies natürlich eine Stärkung der ohnehin schon marktbeherrschenden Stellung von Ö3 bedeuten, die aus unserer Sicht mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag nichts zu tun hat“, so Daniela Linzer.

Falsch, findet der ORF. Der öffentlich-rechtlichen Anstalt drohe der Verlust der jungen Zielgruppe, machte man diesem Publikum, das man erst einmal wieder an das Medium Radio heranführen müsse, kein attraktives Angebot, heißt es da. Und dies müsse letztlich auch im Radio mit Bild möglich sein.