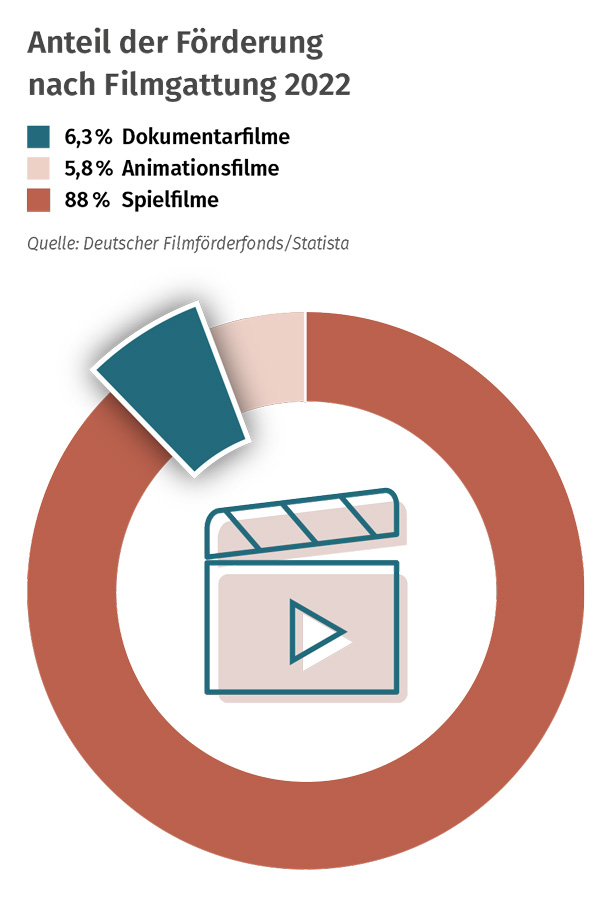

Seit Jahrzehnten gelten die deutschen Filmförderstrukturen als zu langsam, zu kompliziert und zu wenig effizient. Als Medien-Staatsministerin Claudia Roth Anfang vergangenen Jahres eine Neuordnung des Förderungswesens ankündigte, war die Erleichterung zunächst groß. Da die Länder zuständig für die regionalen Förderungen sind, hat Roth allerdings wenig Handhabe, tiefgreifende Reformen durchzusetzen. Und Dokumentarfilme kommen ohnehin seltener in den Genuss einer Förderung als Spielfilme.

In der Dokumentarfilmbranche gilt Kino-Dokumentarfilm als Königsdisziplin unter den verschiedenen Dok-Formaten. Nur gestaltet sich die Finanzierung eines Projekts oft langwierig und ist meist zu gering. Die anstehende Novelle des Filmfördergesetzes (FFG) ließ die gesamte Filmbranche hoffen, denn es zeichnete sich eine grundlegende Reform des deutschen Fördersystems ab. Für Verunsicherung sorgte daher die Nachricht, dass der aktuelle Haushaltsentwurf weitere Kürzungen bei den Film- und Serienförderungen vorsieht. Für die deutsche Filmemacher*innen ist das kein gutes Zeichen.

Die Dokumentarfilmbranche ist vielfältig. Sie umfasst Sendertöchter und Dok-Departments großer Branchenplayer, aber auch mittelständische Unternehmen. Hinzu kommen die zahlreichen „Rucksackproduzent*-innen“, also Filmschaffende, die ihre eigenen Dokumentarfilme in Einpersonen-Firmen selbst produzieren. Die Firmen sind unter- oder gar nicht kapitalisiert, sie verfügen über keine Eigenmittel, um beispielsweise die Entwicklung von Filmprojekten vorzufinanzieren. Also bleibt diesen Produzierenden nichts anderes übrig, als zum Rucksack zu greifen, um im deutschen Förder- und Senderdschungel Mittel für ihre Projekte einzusammeln, mitunter über Jahre hinweg.

Fördertourismus im System

Das deutsche Fördersystem setzt sich aus den bundesweiten und den regionalen Förderinstitutionen zusammen. Letztere werden gemeinhin Länderförderer genannt. Ein Kinodokumentarfilm wird in der Regel mit einer der Bundesförderungen und mindestens einer Länderförderung sowie der automatischen Förderung durch den DFFF (Deutschen Filmförderfonds) finanziert – ein äußerst arbeitsintensiver, kleinteiliger und langwieriger Prozess. Und in vielen Fällen wird vorausgesetzt, dass Antragsteller*innen mindestens einen koproduzierenden TV-Sender für die Projekte haben gewinnen können sowie bereits einen Verleih mit an Bord haben. Vollfinanzierungen von Dokumentar-filmen wie etwa bei Auftragsproduktionen für Fernsehspielfilme existieren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht mehr, es sei denn, den Produzierenden gelingt es, den jährlichen TopDocs Wettbewerb der ARD zu gewinnen.

Laut ARD soll das Preisgeld in Höhe von 300.000 Euro ausreichen, um einen kreativen langen Dokumentarfilm zu realisieren. Im europäischen Ausland gilt ein Gesamtbudget in Höhe von 750.000 Euro bei einem 90minüter als Standard, hierzulande sind Produzierende froh, wenn sie auf 500.000 Euro kommen. Hinzu kommt, dass die Sendergelder, die den Redaktionen zur Verfügung stehen, in den letzten Jahren gekürzt wurden. Also woher das Geld nehmen? Es bleibt auch für Stoffe, die eigentlich ins Fernsehen gehören, nur die Tour durch die Förderinstitutionen. Das heißt, Länderförderer mit ins Boot holen, dort, wo sich die Sitze der eigenen Firma und die der Postproduktionsunternehmen befinden. Manchmal werden sogar angedachte Drehorte verlegt, um in der Not an weitere Ländergelder heranzukommen. Befindet sich der Drehort im Ausland, kommen auch noch deren Fördergelder mit ins Spiel.

Trotz der schwierigen Bedingungen wendet sich der Regie-Nachwuchs nicht vom Genre ab. In den Film- und Kunsthochschulen der Republik legen noch immer viele Absolvent*innen Dokumentarfilme als Abschlussfilm vor. „Auch ist deren Bedarf in den letzten Jahren gestiegen. Aufgrund der politischen Konstellationen, mit denen wir es heute zu tun haben, braucht es mehr Dokumentarfilme, die in die Tiefe der Themen gehen, hinter die Schlagzeilen“, sagt David Bernet, Ko-Vorsitzender der AG DOK. „Die langen Dokumentarfilme gehen in die Milieus und versuchen, sich ein Verständnis für bestimmte Welten zu erarbeiten, über Monate, über Jahre sogar und ohne vorgeschriebene Ergebnisse“, ergänzt Bernet.

Ein veraltetes Fördersystem

Die Filmförderanstalt (FFA) fördert bundesweit Produktion, Absatz und Abspiel deutscher Filme, finanziert durch die an den Besucherzahlen gemessene Filmabgabe der Kinos, Verleiher und Sender. Die Förderung eines Films kann bislang über zwei Geldtöpfe erfolgen: Die automatische Referenzfilmförderung und die Projektfilmförderung. Erstere ist nur möglich, wenn Antragstellende einen künstlerisch oder wirtschaftlich erfolgreichen Film vorweisen können. Dokumentarfilmproduzierende profitieren nur von diesem System, wenn sie genügend Besucherzahlen vorzuweisen haben – was mit den meisten Filmen nicht gelingt.

Das Filmfördergesetz (FFG) legt mit seinen Richtlinien die Aufgaben der Bundesförderungen fest, dazu gehören nicht nur die Gelder der FFA, sondern auch die selektiven Förderungen von der BKM, des DFFF und des GMPF. Bei jeder Novelle des Gesetzes verlangten nicht wenige Interessenverbände seine Reform. Doch gelang es ihnen nie, in einem Chor zu klagen. Sie blieben bevorzugt dabei, ihre singulären Interessen zu bewahren. In der Folge blieb beim FFG über Jahrzehnte alles beim Alten, bis auf ein wenig Kosmetik.

Doch schon 2020, im Vorfeld der öffentlichen Stellungnahmen von Verbänden zum FFG 2023 wurden die Rufe nach einer grundlegenden Reform des Gesetzes so laut, dass die damalige Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, sie nicht mehr ignorieren konnte. Die Novelle wurde verschoben und die Ministerin lud die Branche ein, die Lage in verschiedenen Fokusgruppen zu diskutieren. Dies war ein Novum. Nach dem Regierungswechsel 2021 setzte Ministerin Claudia Roth den von ihrer Vorgängerin eingeschlagenen Weg fort. Und im Februar 2023 verkündete sie auf dem Deutschen Produzententag acht Eckpunkte für eine Reform unter der Devise: „Ziel einer Reform der Filmförderung kann deshalb nur sein, sie effizienter, schneller und ganzheitlicher zu machen.“

Neues Finanzierungsmodell der Filmförderung

Die acht Eckpunkte schöpfte Roth unter anderem aus einem Impulspapier, das im Vorfeld von Vertreter*innen der Produzentenallianz, dem Produzentenverband und der AG DOK verfasst wurde. Darin geht es um „die Anpassung der Förderinstrumente an die Marktveränderungen“ mit „einfachen und transparenten Rahmenbedingungen für die kreative Vielfalt“. Damit solle auch der im internationalen Vergleich schwächelnde Filmstandort Deutschland gestärkt werden. Susanne Binninger hat als Co-Vorsitzende der AG DOK an dem Papier mitgewirkt: „Die Verbände haben hier endlich ihre Partikularinteressen zurück-gestellt, weil man bei Finanzierungsmodellen die gesamte Branche in den Blick nehmen muss.“

In dem Impulspapier wird ein Vier-Säulen Modell für die Finanzierung der bundesweiten Filmförderung vorgeschlagen. Die erste ist eine Investitionsverpflichtung von 25 Prozent des Nettoumsatzes der Streaming Anbieter und Fernsehanstalten in Kinofilme, wie in anderen europäischen Ländern bereits nach französischem Vorbild praktiziert. Eine automatische Förderung basierend auf einem Steueranreizmodell wie es sich bereits in Österreich etabliert hat, stellt die zweite Säule dar. Es bietet den Produzierenden Planungssicherheit und eine Anschubfinanzierung und berücksichtigt nicht nur die großen Produktionsfirmen, sondern auch die kleinen im Arthouse- und Dokumentarfilmbereich. Verbindliche Maßnahmen für ein Engagement der privaten und öffentlich-rechtlichen Sender untermauern die dritte Säule. Die vierte Säule ist die FFA selbst, sie soll in eine Filmagentur umgewandelt werden, die die Steuergelder der BKM und die Mittel aus der Filmabgabe unter einem Dach verwaltet.

Das Papier der Initiative schlug ein. Am 5. Juli gab der zuständige Referatsleiter Jan Ole Püschel in einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien bekannt, dass die Investitionsverpflichtung, ein zusätzliches Steueranreizmodell und eine gestärkte automatische Referenzförderung wesentliche Bestandteile der Reform des FFG sein werden. Eine kulturelle Filmförderung, bewilligt durch Gremien, löst die frühere Projektförderung ab. Die künftige Rolle der FFA werde „zentral“ sein, was auf eine Filmagentur hindeutet. Eine der Säulen kam nicht zur Sprache: Das stärkere Engagement der Sender. Es wird sich zeigen, ob mögliche runde Tische mit den Länderförderungen und Sendern in eine neue Richtung weisen, denn ohne diese Player würde eine Reform des FFG zu kurz greifen.

Nun wartet die Branche auf den Referentenentwurf des Gesetzes, der soll im Dezember 2023 vorliegen. Danach folgen erneute Stellungnahmen, ein Nachfeilen im Ministerium, Lesungen im Bundestag – vor der Sommerpause 2024 sollte das neue Gesetz verabschiedet werden. Wie es konkret aussehen wird, steht nun wieder in Frage. Den guten Absichten der BKM setzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Illegitimität des Nachtragshaushalts 2021 Grenzen. Ende November nahm der Haushaltsauschuss in dem Kulturetat drastische Kürzungen vor, die auch die Film-und Kinobranche betreffen. Es geht laut Prozentenverbänden und Hochschulen insbesondere um die Anreizförderung für Film- und Serienproduktionen. Benjamin Herrmann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Filmakademie, hofft dennoch auf die Reform: „Diese überraschende Entscheidung verunsichert sowohl die deutsche Filmbranche als auch internationale Partner und bedeutet einen echten Rückschritt. Umso mehr hoffen wir, dass die angedachte Strukturreform der deutschen Filmfinanzierung, wie von der BKM angekündigt, zum Tragen kommt. Kreativität und Produktivität am hiesigen Standort bedürfen dringend einer Stärkung“.

Förderungen bündeln

Auch wenn die Finanzierung von Kino-Dokumentarfilmen nach der geplanten Strukturreform leichter werden sollte, brennen den Dok-Filmer*innen mehrere Anliegen auf den Nägeln. Zu denen waren aus dem Ministerium bereits Rauchzeichen zu vermelden: Man überlege, so Püschel, die Entwicklungsförderung von BKM und FFA zu bündeln, die bisherige Drehbuch- zu einer langfristigeren Projektförderung auszubauen. Man wolle den „Mut zum Risiko, aber auch Mut zum Scheitern“ fördern, erklärte er. Zur Stoffentwicklung von Dokumentarfilmen gehören vor allem umfassende Recherchen und auch eine frühe filmische Begleitung von Protagonist*innen, vor allem bei Langzeit-Beobachtungen.

Bei einem Thema sind die Dokumentarfilmer*innen besonders betroffen: Für die durch die FFA geförderte Filme gelten gesetzliche Sperrfristen, um einen exklusiven Auswertungszeitraum für das Kino zu gewährleisten. Erst wenn diese nach Monaten verstrichen sind, kann der Film in der nächsten Verwertungsstufe, etwa über Video-on-Demand (VOD) und Free-TV angeboten werden. Doch Dokumentarfilme haben in der Regel sehr kurze Laufzeiten im Kino. Deswegen fordert die AG DOK seit langem, bislang erfolglos, eine Ausnahme für Dokumentarfilme von den Sperrfristen.

Dokumentarfilm bei den Länderförderungen

Die kleinen Produktionsfirmen sind vor allem von den Länderförderungen abhängig. Ein Blick auf deren Fördersummen zeigt, dass die großen unter ihnen dem Dokumentarfilm 2022 mitunter weniger als 10 Prozent aus dem Etat für Kinofilmproduktionen zugebilligt haben – anders bei den kleinen und mittelgroßen Förderern: Bei der Nordmedia sind es sogar 54 Prozent bei einem jedoch finanzschwachen Etat von rund 1,7 Mio. Euro. Bei der MFG Baden-Württemberg sind es immerhin 15 Prozent von rund 11,8 Mio. Euro. Die Hessen Film & Medien GmbH (HFM) investierte 30% von rund 4,5 Mio. Euro in den Dokumentarfilm. Das hat sich auch im Output bemerkbar gemacht, denn drei der zuletzt mit dem Deutschen Filmpreis geehrten Dokumentarfilme wurden von der HFM teilfinanziert: Born in Evin (2020), Herr Bachmann und seine Klasse (2021) sowie The other Side of the River (2022).

„Der Dokumentarfilm ist in Hessen als künstlerische Form und investigatives Korrektiv traditionell stark. Die von uns geförderten Filme belegen, dass Dokumentarfilme einen Beitrag leisten, den bestehenden, lebendigen gesellschaftspolitischen Diskurs zu unterstützen und anzuregen“, sagt Anja Schoeppe, Geschäftsführerin der HFM. Sie wisse auch um die oft prekäre Lage der Filmschaffenden und möchte sie deshalb „bei ihrer kreativen und produzentischen Arbeit bestmöglich unterstützen“. Tatsächlich ist das vor zwei Jahren dort eingeführte Förderinstrument „Setzkasten-System“, wo Stoffentwicklung und Produktionsvorbereitung miteinander einhergehen können, für Dokumentarfilmer*innen besonders geeignet.

Mediathekennutzung – Nachvergütung veraltet

Bei einem Streifzug durch die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender fällt auf, dass Dokumentarisches mittlerweile in den obersten Reihen beworben wird. Dazu gehören allerlei Formate, in der Fernsehwelt „Genres“ genannt: Dokumentationen etwa über Geschichte und berühmte Persönlichkeiten sowie Reportagen zu politischen und sozialen Themen, darunter zahlreiche für das Web hergestellte Presenter-Reportagen fürs jüngere Publikum. Der lange kreative Dokumentarfilm steht in den Mediatheken von ARD und ZDF nicht im Vordergrund, obwohl die Koproduktionen oft renommierte Preise gewonnen haben. Auch wenn aus den Büroetagen der Sendeanstalten regelmäßig zu vernehmen ist, dass das lineare Fernsehen im Zeitalter von Smart-TV längerfristig keine Zukunft mehr habe, schweigen sich die Anstalten über die tatsächlichen Nutzerzahlen der Mediatheken aus. Die Urheber*innen der Dok-Formate werden für die Online-Nutzung pauschal abgegolten – nach einem tarifvertraglichen Modell aus den Anfangsjahren des Jahrtausends. Ein nutzungsbasiertes Vergütungsmodell wird von den Kreativen in der gesamten Filmbranche deshalb seit vielen Jahren angestrebt. „So wie für Dok-Filme im Auftrag der ARD stellt sich auch für alle im Sender produzierten journalistischen Formate die Frage nach einem zeitgemäßen und fairen Nachvergütungsmodell. Die bisherigen pauschalen Onlinezuschläge von 4,5 Prozent sind aus der Zeit gefallen und spiegeln den Stand der Mediathekennutzung und Verbreitung über weitere digitale Kanäle auf Drittplattformen überhaupt nicht wider.“ erklärt Matthias von Fintel, Bereichsleiter für Medien, Journalismus und Film bei ver.di.