Die Funkzellenabfrage als Ermittlungsinstrument wird bei der Polizei immer beliebter. Sie ist hilfreich, um insbesondere Banden und extreme Gruppierungen dingfest zu machen. Doch trifft sie auch viele, die sich nichts zu Schulden kommen ließen, einschließlich Berufsgeheimnisträger_innen. Ihnen gegenüber bestehen Benachrichtigungs- und Löschpflichten: Doch damit sieht es schlecht aus.

Der rechtsterroristischen „Gruppe Freital“ wird derzeit vor der Staatsschutzkammer des Oberlandesgerichts Dresden der Prozess gemacht. Die acht Angeklagten sollen fünf Anschläge auf Asylunterkünfte und politische Gegner durchgeführt haben. Die Ermittler sammelten nicht nur Hinweise und Beweise in sozialen Netzwerken sowie Chat- und Messenger-Diensten. Sie setzten auch das Instrument der Funkzellenabfrage ein. Dabei fragen die Ermittler nach § 110 g Strafprozessordnung auf Basis einer richterlichen Anordnung bei einem Mobilfunkbetreiber ab, welche Anschlüsse sich in einem bestimmten Zeitraum in einer Funkzelle bewegen. Von der Maßnahme waren damals 9.822 Nummern betroffen.

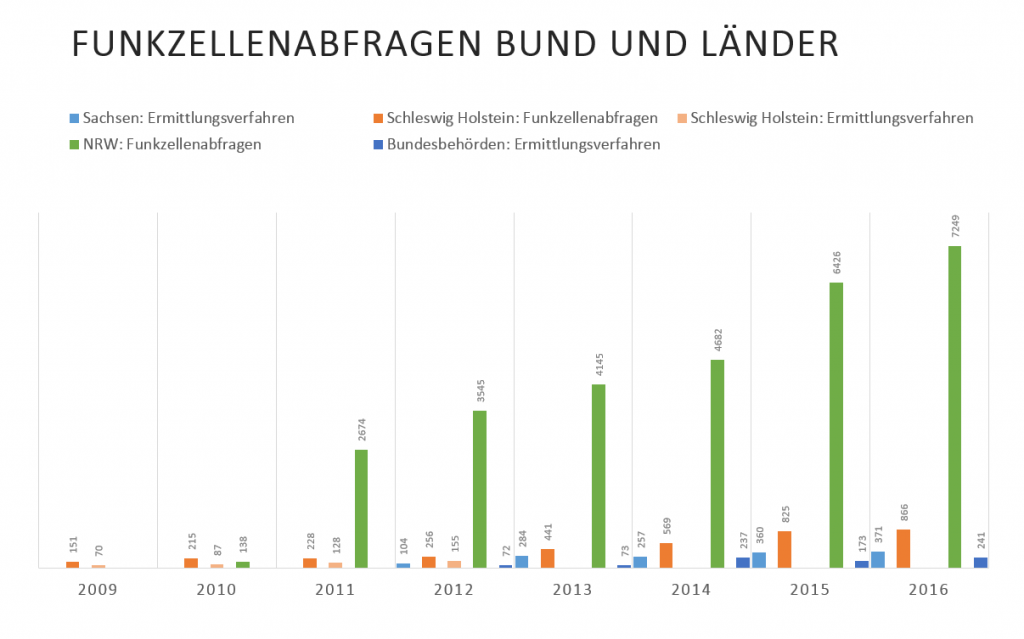

Funkzellenabfragen gehören mittlerweile zur täglichen Ermittlungsarbeit: Dies legen Zahlen aus Niedersachsen nahe. In dem Flächenland wurden 2016 insgesamt 19.020 Mal Funkzellen abgefragt, 2015 waren es sogar 20.168 Abfragen gewesen, wie aus einer Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervorgeht. Aus anderen Bundesländern sind bisher wesentlich niedrigere Zahlen bekannt. Gleichwohl zeigten auch die jüngsten Zahlen aus dem kleinen Schleswig-Holstein, dass die Polizei dieses Ermittlungsinstrument immer häufiger nutzt, Tendenz steil steigend: Waren es Jahr 2009 dort 151 Abfragen, kam man 2016 bereits auf 866. In vielen Bundesländern gibt es noch keine Auskünfte, da das Gesetz keine Statistikpflicht vorsieht.

Quelle: Christiane Schulzki-Haddouti

Berühmt geworden ist das Ermittlungsinstrument mit der „Dresdner Funkzellenabfrage“ im Februar 2011. Die Aktion der Polizei in der Dresdner Innenstadt anlässlich einer Neonazi-Demonstration war jedoch umstritten, da bei den drei Abfragen binnen zwei Tage knapp eine Million Datensätze von Handybesitzern ausgewertet werden mussten. Das Landgericht Dresden erklärte 2013 eine der drei Abfragen für rechtswidrig.

Im Vergleich zu Schleswig-Holstein fallen die Zahlen in Sachsen für 2016 vergleichsweise moderat aus: So wurden solche Abfragen in nur 271 Ermittlungsverfahren genutzt. Gleichwohl hält der grüne Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann das für zu viel: „Die schiere Menge der Ermittlungsverfahren“ lasse daran zweifeln, „ob das Instrument der Funkzellenabfrage tatsächlich nur dann eingesetzt wird, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre.“

Beliebt im Kampf gegen Einbrecherbanden

Die Erfassung von einer Million Datensätze sei sehr selten, ist aus Polizeikreisen zu hören, häufig sind es aber Zigtausende Mobilfunkanschlüsse, die erfasst werden. Beliebt ist die Funkzellenabfrage bei der Polizei, um beispielsweise organisierten Einbrecherbanden auf die Spur zu kommen: Tauchen bestimmte Anschlüsse an mehreren Einbruchsorten in Folge auf, gelten die dazu gehörenden Anschlussinhaber als heiße Spur. Dieselbe Logik greift auch bei terroristischen Gruppen: Die Verdächtigen müssen nicht telefonieren. Für die Erfassung genügt es, wenn sie ihr Handy nicht ausschalten.

Die Funkzellenabfrage ermittelt zunächst Rufnummern, die dazu gehörenden Daten wie der Name des Anschlussinhabers und dessen Anschrift, können die Ermittlungsbehörden über die Bundesnetzagentur bei den Telekomminikations-Unternehmen abfragen. Eine solche Abfrage können die Ermittler über eine kleine Funktion im polizeilichen Fallbearbeitungssystem anstoßen. Die Ergebnisse werden dort direkt gespeichert, was den polizeilichen Informationsbestand ständig anreichert.

Die von der Bundesnetzagentur jährlich veröffentlichen Zahlen zu diesen Auskunftsersuchen nach § 112 Telekommunikationsgesetz legen nahe, dass die Funkzellenabfrage bundesweit Konjunktur hat: Im Jahr 2015 fragten die Ermittlungsbehörden bei den TK-Unternehmen 9,54 Mio. Namen und Adressen ab. Alternativ können sie auch zu bestimmten Namen die Rufnummern erhalten. In den letzten acht Jahren stieg die Zahl der Namensersuchen gegenüber den Rufnummernabfragen deutlich an: Während 2008 noch 18-mal so viele Namen wie Rufnummer erfragt wurden, waren es 2015 bereits 34-mal so viele.

„Beifang“: Massenhaft Daten von Unbescholtenen

Die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern forderten bereits 2011 unmittelbar nach der „Dresdner Funkzellenabfrage“ den Gesetzgeber auf, die einschlägige Vorschrift des § 100 g Strafprozessordnung klarer und strenger zu fassen. Seither ist jedoch nichts passiert. Noch immer gestattet der Paragraph die massenhafte Erfassung der Daten von Menschen, die keinen Anlass für einen staatlichen Eingriff gegeben haben.

Obwohl eine Benachrichtigung der Betroffenen vorgesehen ist, erfolgt diese in der Praxis nur selten. Denn die abgefragten Namen und Rufnummern werden so lange in den Informationssystemen von Polizei und Staatsanwaltschaft gespeichert, bis das jeweilige Verfahren endgültig abgeschlossen ist. Bei Verfahren gegen Unbekannt oder bei Ermittlungen, die nicht mit Verurteilungen enden, werden die Daten erst dann gelöscht, wenn deren Löschfrist abgelaufen ist. Die richtet sich nach den diversen Verjährungsfristen. So häufen sich in den polizeilichen Fallbearbeitungssystemen über die Jahre immer mehr Personendaten mutmaßlich unschuldiger Bürger_innen an. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass nur die wenigsten Staatsanwaltschaften das Benachrichtigungsverfahren praktizieren.

Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein empfiehlt „dringend“ transparenzsteigernde Maßnahmen. In einem Mitte März veröffentlichten Gutachten für den Landtag schlägt es vor, dass Bürger selber entscheiden sollen, ob sie über die Abfragen per SMS informiert werden wollen – etwa im Rahmen ihres Mobilfunkvertrags.