Einfacher und präziser als mit den Worten „Fotografieren, was ist“, lässt sich das Grundprinzip bildjournalistischer Arbeit wohl kaum erfassen. Ebenso treffend ist die Entscheidung des Göttinger Steidl-Verlags, einem Fotobuch über das Werk des deutschen Reportagefotografen und Bildjournalisten Dirk Reinartz denselben Titel zu geben. Für den Band wurden Einzelbilder und Bildstrecken zum Teil neu zusammengestellt. Ein eindrucksvolles bildjournalistisches Dokument ist entstanden.

Als der 1947 geborene Fotograf Dirk Reinartz 2004 unerwartet verstarb, hinterließ er einen umfangreichen fotografischen Nachlass. Damit stellte sich für seine Frau Karin die Frage, was damit geschehen sollte. Sie traf die Entscheidung, selbst aktiv zu werden und arbeitete das Archiv ihres Mannes auf. Daraus entstanden zwischen 2005 und 2010 drei Fotobücher im Steidl Verlag. Im Jahr 2021 wurde Reinartz Nachlass dann von der Deutschen Fotothek in Dresden und der Stiftung F.C. Gundlach in Hamburg übernommen. Aus diesem Fundus sind die genannte Publikation wie auch die gleichnamige Ausstellung entstanden, die im Sommer 2024 im LVR-LandesMuseum Rheinland in Bonn zu sehen war.

Arbeiten neu zusammengestellt

Die drei Herausgeber des Bandes, Jens Bove (Deutsche Fotothek Dresden), Sebastian Lux (Stiftung F.C. Gundlach Hamburg) und Thorsten Valk (LVR-LandesMuseum Bonn), entschieden sich, das fotografische Oeuvre von Reinartz über fünf neu zusammengestellte Spannungsfelder und zwei monothematische Bildstrecken zu erzählen. Ergänzt werden die Strecken durch Essays der Herausgeber sowie eingeladener Autor*innen, die Reinartz‘ Werk von verschiedenen Standpunkten aus betrachten. So zeichnet etwa Adelheid Komenda Reinartz‘ Weg zur eigenen Bildsprache vom Fotostudium bei Otto Steinert in Essen über die Arbeit in der Stern-Redaktion bis zum Eintritt als Gesellschafter bei der Fotoagentur Visum nach. Agnes Matthias wiederum erzählt von den Herausforderungen des Arbeitens mit dem Archiv von Dirk Reinartz.

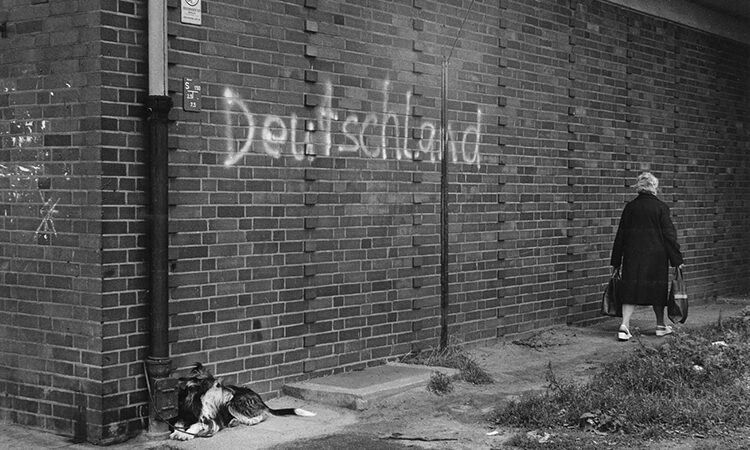

Reinartz‘ Bilder sind größenteils Schwarz-Weiß. In dieser reduzierten Form, die als Klassiker der Reportagefotogafie gilt, wird der Bildgegenstand auf das jeweilige Motiv und die den fotografierten Szenen innewohnende Spannungsfelder reduziert. Dass Reinartz der Farbe nicht abgeneigt war, zeigt die beeindruckende Serie „Action Theatre“, die er als freiberufliches Projekt während verschiedener Auftragsreisen in die USA umsetzte und die an die New Color Photography angelehnt ist. Aufschlussreich sind auch die Reproduktionen von Originalseiten seiner journalistischen Reportagen im Stern oder im ZEIT Magazin. Hier zeigt sich, wie durch die Bildanordnung und die begleitenden Texte aus den Einzelbildern plötzlich Geschichten entstehen.

Dokument der Zeitgeschichte

Durch die Auswahl der Bilder und die damit verbundenen Themensetzungen gibt der Band vor allem einen interessanten Einblick in das Deutschland der 1970er bis 1980er Jahre. Konzipiert ist er als klassischer Bildband in eindrucksvoller Druckqualität. Gut ist er immer da, wo Serien in voller Länge gezeigt werden. Schade ist es dort, wo Einzelbilder aus unterschiedlichen Epochen unter neuen Titeln zusammengefasst werden. Hier zeigt sich der etwas bemühte Versuch, inhaltliche Klammern zu schaffen, zum Preis, dass dabei das Individuelle und Erzählerische verloren gehen. Die Texte sind interessant, gehen jedoch nicht so stark in die Tiefe, wie man an es sich an einigen Stellen wünschen würde. „Fotografieren, was ist“ ist in jedem Fall ein bedeutendes Dokument der Geschichte des deutschen Bildjournalismus und der Zeitgeschichte.

Dirk Reinartz: „Fotografieren, was ist“. Steidl-Verlag, Göttingen 2024. 272 Seiten, 40 Euro.ISBN 978-3-96999-333-0.