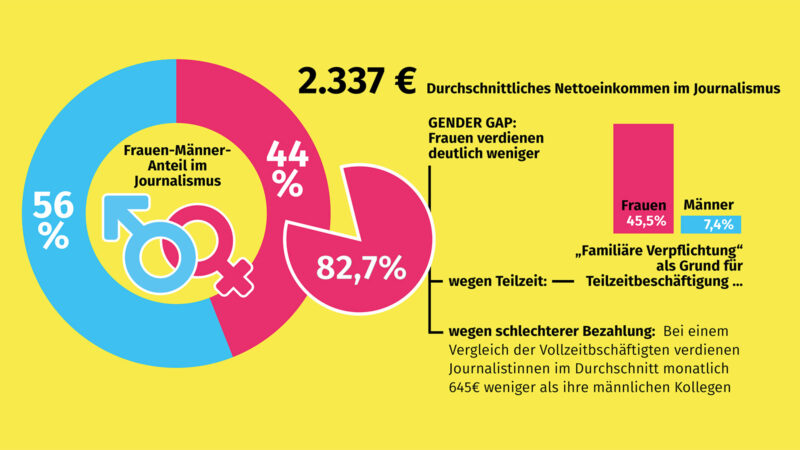

Lag vor 10 Jahren der Frauenanteil im Journalismus noch bei knapp über 40 Prozent, sind mittlerweile 44 Prozent der Journalist*innen weiblich. Das hat das Leibniz-Institut für Medienforschung ermittelt. In wenigen Jahren kann man möglicherweise von einem Gleichstand sprechen, was die Anzahl der Journalistinnen betrifft. Doch Frauen verdienen auch in den Medien noch immer weniger als Männer. Politischer und gewerkschaftlicher Druck sind noch immer notwendig.

Frauen sind zunehmend in Bereichen präsent, die einst als klassische Männerdomänen galten: „Der Frauenanteil ist in den Ressorts, die einmal fest in männlicher Hand waren – Politik, Wirtschaft, Sport – gestiegen, was mit dem Anteil sehr gut ausgebildeter Frauen unmittelbar zusammenhängt“, sagt die Medienwissenschaftlerin Martina Thiele im Gespräch mit M. Also alles bestens? Natürlich nicht. Denn in entscheidenden Punkten sind Journalistinnen den Journalisten noch längst nicht gleichgestellt. Da ist zum einen das Gehalt. Im Februar dieses Jahres meldete das Statistische Bundesamt zwar, dass der Gender Pay Gap in Deutschland im Jahr 2024 gesunken ist, von 18 auf 16 Prozent. „Das ist eine erfreuliche Entwicklung“, hieß es vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, „aber sicherlich kein Grund, sich zurückzulehnen“. Eine wesentliche Ursache für die ungleiche Bezahlung sei der Umstand, dass Frauen nach der Familiengründung häufiger in Teilzeit arbeiteten als Männer.

„Hartnäckige geschlechterspezifische Ungleichheit im Journalismus“

Der Journalismus bildet dabei keine Ausnahme. Jana Rick und Corinna Lauerer von der LMU München haben 2021 in einer nicht-repräsentativen Studie nach den Beweggründen für Teilzeitarbeit in der Branche gefragt: 45,5 Prozent der Frauen nannten familiäre Verpflichtungen, bei den Männern waren es nur 7,4 Prozent. Die Journalismusforscherinnen kam ferner zu dem Ergebnis, dass Journalistinnen nur 82,7 Prozent des männlichen Durchschnittseinkommens erzielen. Der hohe Grad an Teilzeitarbeit unter Frauen sei dafür mitverantwortlich – aber nicht nur. Frauen würden auch schlicht schlechter bezahlt. Ihr Fazit: „Die Ergebnisse sprechen für hartnäckige geschlechterspezifische Ungleichheit im Journalismus, die das Prekaritätspotenzial von Frauen erhöht.“

Um herauszufinden, was im Journalismus schiefläuft, lohnt sich ein Blick auf jene Menschen, die sich dazu entschieden haben, der Branche den Rücken zu kehren. Auch hier ist die Familiengründung ein Riesenthema, viele Aussteiger*innen beklagen unflexible Arbeitszeiten und wenig Wertschätzung für Eltern. „Journalismus ist kein familienfreundlicher Beruf“, sagt die Journalistin Corinna Cerruti, die gemeinsam mit Tamara Keller im Rahmen eines Stipendiums des Netzwerks Recherche zur Frage recherchiert hat, warum so viele Journalist*innen nach der Familiengründung die Branche verlassen. Gerade bei den Aussteiger*innen zeigt sich: Die schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Elternschaft ist längst kein Problem mehr, unter dem nur Mütter leiden: Wenn Männer Care-Arbeit leisten, dann treffen die familienunfreundlichen Arbeitsbedingungen der Branche eben auch sie.

Weniger Frauen in Führungspositionen

Deutlichen Nachholbedarf hat die Branche auch bei der Besetzung von Führungspositionen. Pro Quote Medien zeigt sich angesichts aktueller Zahlen besorgt. Der Verein berechnet regelmäßig den so genannten Frauenmachtanteil in neun deutschen Print-Leitmedien. Bei der Auswertung zu Beginn dieses Jahres zeigte sich, dass der ohnehin recht niedrige Anteil weiblicher Führungskräfte weiter gesunken ist – von 39,5 Prozent im April 2024 auf 38 Prozent. Mit Ausnahme der taz erreicht keines der Medienhäuser mindestens eine 50-Prozent-Quote in den Führungsetagen. Die taz kommt auf 64,5 Prozent, dahinter folgt die Süddeutsche Zeitung mit 45,3 Prozent. Auf dem letzten Platz liegt der Focus mit 22,7 Prozent. „Das erneute Absinken des Frauenmachtanteils ist ein alarmierendes Signal“, teilte Pro-Quote-Vorständin Edith Heitkämper anlässlich der Auswertung mit.

Die taz hat viel Erfahrung mit der Frauenquote. Mitarbeiterinnen haben sie 1980 mit einem einwöchigen Streik und viel Körpereinsatz erstritten, es war die erste Frauenquote des Landes. Wenn es dort gelingt – warum nicht auch in anderen Häusern? „Man muss es schon sehr stark wollen“, sagt Katrin Gottschalk, stellvertretende taz-Chefredakteurin, im Gespräch mit M. Gottschalk bildet gemeinsam mit den Chefredakteurinnen Ulrike Winkelmann und Barbara Junge ein weibliches Dreiergespann an der Spitze der Zeitung. Es habe bei der taz immer mal Nachfragen gegeben, wie das denn so funktioniere mit der Quote, sagt sie. „Aber anscheinend kann sich niemand dazu durchringen, wirklich eine Quote einzuführen, oder sich in einem redaktionellen Selbstverständnis auf die Fahne zu schreiben, dass man gegen diskriminierendes, sexistisches Verhalten ist.“

„Die Perspektive ist eine andere“

Dabei gebe es zahlreiche Gründe, die für eine Quote sprechen, sagt Gottschalk. „Ein Arbeitsumfeld, in dem Hierarchien offen sind, fördert auch, dass starke Frauen in diese Hierarchien hineinwachsen können.“ Der taz gehe es darum, eine Gesprächskultur zu schaffen, in der sich alle zu Wort melden, nicht nur die üblichen Platzhirsche, sondern auch die junge Kollegin, die neu dabei ist. Das habe auch eine inhaltliche Dimension. Denn es sei durchaus so, dass Frauen andere Themen setzten als Männer. Beispiele seien der Abtreibungsparagraf 218 oder die Familienpolitik. „Ich glaube, dass der Journalismus besser wird, wenn Personen in Redaktionen sich hinter ein solches Thema klemmen können, ohne dass die Augen verdreht werden.“ Denn es stehe außer Frage, dass auch jene Felder, die als klassischen „Frauenthemen“ gelten, gesamtgesellschaftlich relevant seien.

Die Forschung beschäftige sich schon lange mit der Frage, ob Frauen anders berichten, sagt Medienwissenschaftlerin Martina Thiele. „Journalistinnen selbst verneinen das, sagen jedoch, dass sie vielleicht nicht anders, aber anderes berichten. Ihre Perspektive sei eine andere. So suchen Kriegsberichterstatterinnen das Gespräch mit denen, die unmittelbar von Krieg und Krisen betroffen sind, die Angehörige verloren haben, auf der Flucht sind.“ Es sei wissenschaftlich gut belegt, dass Diversität in den Redaktionen die Vielfalt der Themen und Perspektiven erhöhe.

Diversität als Chance

Doch um die Repräsentation unterschiedlicher Gruppen, auch abseits von Geschlechterfragen, ist es im deutschen Journalismus eher schlecht bestellt. Umfassende Statistiken zur Diversität in den Redaktionen gibt es nicht, allerdings aussagekräftige Anhaltspunkte, etwa eine Umfrage der Neuen deutschen Medienmacher*innen: Im Jahr 2020 haben die NdM Chefredakteur*innen der reichweitenstärksten deutschen Medien nach einer möglichen Einwanderungsgeschichte gefragt. Das Ergebnis: Lediglich acht der 126 befragten Chefredakteur*innen haben einen Migrationshintergrund. Auch auf mangelnde Vielfalt in den Rundfunkräten haben die NdM bereits hingewiesen. Der Medienwissenschaftler und Journalist Björn Staschen hält in seinem Publix-Report über soziale Herkunft im Journalismus fest, dass sowohl Menschen aus eingewanderten Familien als auch solche, die nicht aus einem Haushalt von Gutverdiener*innen stammen, in den Medien unterrepräsentiert seien.

Er schreibt: „Bei der Auswahl von Bewerber*innen oder dem Zugang zu Redaktionen sind oft Qualitäten aus dem bürgerlichen Herkunftsmilieu, dem Redaktionsleiter*innen entstammen, gefragt.“ Dabei bietet Diversität eine große Chance für den Journalismus. Nicht nur macht sie die Themenauswahl und die Art und Weise der Berichterstattung vielfältiger. Sie kann auch dazu beitragen, das Vertrauen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen in die Medien zu stärken. „Für eine Berichterstattung in Zeiten von Fake News brauchen wir Qualität und Glaubwürdigkeit – und die gibt es, wenn Führungsetagen der Medienhäuser auf größere Vielfalt setzen“, sagt Pro-Quote-Vorständin Edith Heitkämper. Katrin Gottschalk von der taz beobachtet, dass das Interesse für das Thema Diversität nachgelassen hat: „Es spricht ja ehrlich gesagt kaum noch jemand in der Medienbranche über eine Diversitätsquote.“ Das sei vor wenigen Jahren noch anders gewesen. Sie warnt: „Diese Themen können auch einfach wieder verschwinden, wenn Menschen nicht laut sind und sie immer wieder einfordern.“