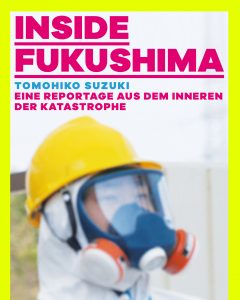

Der Journalist Tomohiko Suzuki schleuste sich schon drei Monate nach dem Super-GAU von Fukushima 2011 in die Aufräumarbeiten in der Kraftwerksruine ein. Er wurde zu einem der Tausenden Arbeiter, die ihre Gesundheit extrem gefährdeten. Sein aufrüttelndes Buch darüber und über die Rolle der Yakuza dabei, der in Japan allgegenwärtigen mafiösen Strukturen, liegt nun auch auf Deutsch vor. Der Autor hat es dieser Tage auf einer Lesereise vorgestellt.

Am 11. März 2011 traf ein Tsunami die japanische Provinz Fukushima, in den Tagen danach kam es zum Super-GAU im dortigen Atomkraftwerk. Schon im April beantragte Tomohiko Suzuki einen Strahlenpass, um als Aufräumarbeiter im Kraftwerk arbeiten zu können. Der 1966 geborene freie Journalist ist spezialisiert auf die Yakuza, die in Japan omnipräsente organisierte Kriminalität. Sie besorgte nach dem Atomunfall einen Teil der Leute für die Arbeiten mit unvorhersehbarem Risiko – und verdiente daran sehr viel Geld. Tausende wurden in der stark verstrahlten Zone gebraucht, und sie kamen, zum Teil von weit her. Aufgrund seiner Kontakte konnte auch Suzuki sich einschleusen. Die Gefahr für seine Gesundheit nahm er dabei in Kauf.

Der Investigativjournalist wollte mittendrin sein, wollte dabei sein, wenn vielleicht wieder etwas explodierte, wie er am Montagabend in Berlin am Rande der Vorstellung seines Buches über die verdeckte Recherche sagte. Heute sehe er das aber selbstkritisch. Suzuki gibt zu, er habe seine Branche beeindrucken wollen, zum Beispiel die besser bezahlten Korrespondent_innen, die die Gegend wegen der ausgetretenen Radioaktivität verlassen hatten. Er kannte die Geschichten und Gerüchte über tote Aufräumarbeiter. Aber er ließ sie offenbar nicht an sich heran – so wie seine neuen Kollegen um ihn herum auch.

Suzukis Reportage handelt von diesen vielen Arbeitern (noch heute sind Tausende im Einsatz), die als Helden gelten, weil sie in der außer Kontrolle geratenen Höllenmaschine ihre Gesundheit zum Wohle der Allgemeinheit aufs Spiel setzten. Das Thema ist faszinierend, denn es geht dabei nicht nur um das Naheliegende: Vertuschungen und Täuschungen seitens Behörden und Firmen, um überhaupt Leute dazu zu kriegen, dort zu arbeiten. Faszinierend ist vielmehr, dass Tausende Menschen einerseits aus Armut und Unwissenheit, andererseits aber anscheinend auch mit dem Willen zur Aufopferung für die Allgemeinheit die (übrigens relativ gut bezahlten) Aufräumarbeiten erledigten. Auch Suzuki sah sich anfangs als Held, gibt er zu.

Der freie Journalist veröffentlichte seine Reportagen von den Aufräumarbeiten in „Shukan Bunshun“, der größten Wochenzeitung Japans. Das darauf basierende Buch wurde zur Sensation und verkaufte sich 100 000 Mal. Doch an der unkritischen Berichterstattung der meisten Medien über die AKW-Industrie habe sich nichts geändert, auch nicht durch die kritischeren Artikel ausländischer Medien in Sachen Fukushima, sagt Suzuki. Er selbst ist übrigens weder eindeutig für, noch komplett gegen Atomkraftwerke. Seine Artikel seien wegen der Einblicke, die er gewähren konnte, gedruckt worden, nicht wegen politischer Stimmungsmache.

Die Verschlossenheit des japanischen Politikbetriebs gegenüber der Presse sei ebenfalls weiterhin zu beklagen. Noch immer würden nur einige große Medien in die auch auf lokaler Ebene existierenden Zirkel gelassen, die Zugang zum Führungspersonal haben, hält Suzuki fest. Nach der Fukushima-Katastrophe habe sich zwar die „Freie Pressevereinigung Japans“ gegründet, aber die sei machtlos. Erst im April 2016 berichtete die BBC über Konformitätsdruck und den Verlust an Pressefreiheit in Japan.

Doch Tomohiko Suzuki hat wegen seiner Investigativrecherchen weniger Angst, als es bei Leuten, die über mafiöse Strukturen berichten, zu erwarten wäre. In Japan ist die Yakuza gesellschaftlich so sehr verankert, dass sie mit Suzukis Veröffentlichungen kein Problem zu haben scheint, solange er beim Abdruck von Gesprächsauszügen keine Namen nennt. Das ist für Menschen, die sich mit Japan nicht auskennen, zunächst überraschend, aber die Yakuza ist generell ein für Fremde schwer zu verstehendes Phänomen.

Dennoch: „Ich habe verstanden, dass viele Dinge in Japan schief laufen – nicht nur im Energiesektor“, betonte Suzuki bei der Vorstellung der gerade erst erschienenen deutschen Übersetzung seines Buches in Berlin. „Das atomare Dorf“ wird in Japan das Konglomerat aus Industrie, Politikern und Medien genannt, das die Bevölkerung seit Jahrzehnten auf die radioaktive Stromerzeugung einschwört und AKW-Pannen eher unter der Decke gehalten hat. Tomohiko Suzuki zeigt nun, wer die sichersten Opfer dieses Netzwerks sind: die Aufräumarbeiter in Fukushima, die nicht genug geschult, gewarnt und geschützt wurden.

Solche schlecht informierten und betrogenen Leiharbeiter seien auch in Deutschland in den am stärksten belasteten Kraftwerksteilen eingesetzt worden, berichtet der auch im Ausland bekannte deutsche Enthüllungsjournalist Günter Wallraff in einem Vorwort zu Suzukis Buch. Er schreibt das aus eigener Undercover-Erfahrung aus den 1980ern und mit größtem Respekt für den Bericht aus der „Hölle“ von Fukushima.