Zwei erstaunliche Bücher, die mit Journalistik und Journalismusausbildung in der DDR zu tun haben, sind in diesem Herbst erschienen. Streng theoretisch das eine, von Geschichten und Personen strotzend das andere. Beide benennen Defizite und verweisen auf einen grundlegenden Mangel. Und sie halten auf ihre Weise ein „Fenster offen“ zu Sichtweisen und Erfahrungen, die nach 30 Jahren noch längst nicht aufgearbeitet sind.

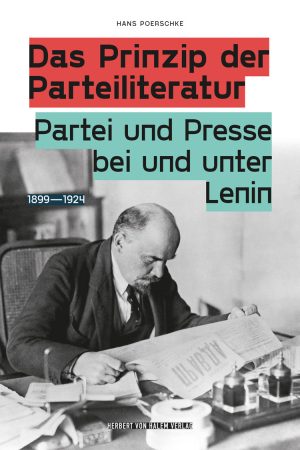

Das „Prinzip der Parteiliteratur“ heißt die eine Publikation und beleuchtet „Partei und Presse bei und unter Lenin“. Noch gibt es sie, Diplom-Journalistinnen und -Journalisten, deren theoretische Ausbildung in Leipzig grundlegend auf dem von Lenin begründeten Parteipressekonzept basierte. Das Machen von Zeitung als „kollektiver Agitator, Propagandist und Organisator“ wurde von Lenin als Teil der Parteiarbeit, als „Rädchen und Schräubchen“ eines einheitlichen, aber arbeitsteiligen Mechanismus angesehen, der durch Unterordnung unter die Leitung von Parteiorganisationen gesichert werden müsse. Dieses Prinzip, von Lenin in der Auseinandersetzung mit den Menschewiki, einer Strömung innerhalb der russischen Sozialdemokratie, bereits 1903 in den Grundzügen entwickelt und in der Folge weiter ausgeprägt, ist später nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt worden. Im Gegenteil: Seine Anerkennung wurde auf dem II. Weltkongress der Kommunistischen Internationale 1920 zur Aufnahmebedingung für alle Mitgliedsparteien. Als „alternativloser Handlungsgrundsatz“ für das Verhältnis von Partei und Presse galt er bis zum Zusammenbruch des realsozialistischen Systems Ende der 1980er Jahre.

Doch statt es auf dem Müllhaufen der Geschichte zu belassen, legt Poerschke das gesamte theoretische Konstrukt auf den Seziertisch und untersucht es „grundsätzlich, allseitig und historisch konkret“ – nämlich auf die Frage hin, ob das Prinzip der Parteiliteratur jemals geeignet war, das emanzipatorische Anliegen der proletarischen Partei zu verwirklichen.

Der Befund fällt am Ende negativ aus – doch nicht etwa „erwartungsgemäß“.

Poerschke, einer der profundesten Kenner des Leninschen Pressekonzepts, das er selbst als Professor für Journalismustheorie vertrat und ausdeutete, machte sich daran, Lenins Werk „kritisch neu zu lesen“, weitere Quellen zu erschließen und „tiefer zu graben“. Das tat er akribisch im historischen Diskurs bis 1899 zurück, Entstehung und Wirkung grundlegender Schriften wie „Parteiorganisation und Parteiliteratur“ eingeschlossen. Er zieht den Analysebogen bis nach 1917 – zu Problemen der jungen Sowjetmacht in der Verbindung zu den Massen und mit der Pressefreiheit, als das Prinzip der Parteiliteratur zu einem Regierungsinstrument wurde. Die historischen Umstände und Kräftekonstellationen betrachtend, zerlegt Poerschke so Teile der „Lehre von der Partei neuen Typs“ in die Rädchen und Schräubchen eines „durch und durch undemokratisch(en)“ Konstrukts zur Sicherung der von einer Parteielite ausgeübten Macht. Das geschieht zwar mit dem heutigen Wissen des Scheiterns, doch unmittelbar aus den Quellen, den Schriften und dokumentierten Debatten, also quasi von innen heraus. Diagnostiziert wird nicht weniger als ein Geburtsfehler: „Das war kein behebbarer, fehlender Erfahrung oder widrigen Umständen geschuldeter Mangel“, vielmehr hätten dem auf Basis dieser Theorie etablierten Reglementierungssystem selbst Voraussetzungen für die Entwicklung zum Stalinismus innegewohnt, so Poerschkes Fazit. Es spricht für Skepsis gegenüber „ehernen“ Glaubenssätzen und darf als Warnung vor jeglichem Dogmatismus verstanden werden, auch wenn Alternativen nicht Gegenstand der Abhandlung sind.

Der Erkenntnisweg, den die Leserschaft auf 200 Seiten nachvollziehen kann, war ein quälender, schmerzlicher, den der Autor – nach der Abwicklung der Leipziger Journalistik-Sektion in den Altersübergang geschickt – im Alleingang vollzog. Nun bringe das Buch des 83-Jährigen einen „Denker in die Kommunikationswissenschaft“ zurück, „der für die Fachgemeinschaft fast schon verloren war“. So sieht das jedenfalls Michael Meyen, zunächst noch Student bei Poerschke, heute Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni München. „Vergesst Lenin! Doch studiert ihn vorher unbedingt“, rät er im Vorwort.

Chancen zur Lösung gegenwärtiger Probleme?

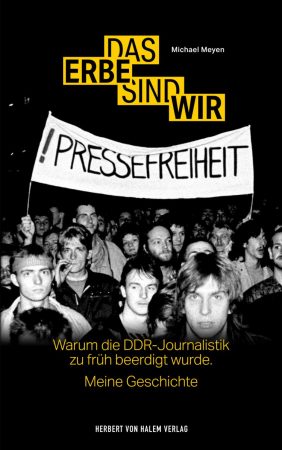

Den analytischen Blick zurück bekräftigte Meyen mit einem eigenen Buch, das mittels autobiografischer und zahlreicher recherchierter Geschichten von Kolleg*innen postuliert: „Das Erbe sind wir“. Es geht um die Journalistenausbildung in der DDR, der im historischen Diskurs Gerechtigkeit widerfahren und deren Potenzen zur Lösung gegenwärtiger Probleme geprüft werden sollen. Niemand, der “guten Journalismus für eine Grundfeste jeder Demokratie hält“, könne es sich heute leisten, eine Idee zu ignorieren, nur weil sie aus der falschen Richtung käme. Insofern sei das „Ost-Fenster“ wieder geöffnet, so Meyen.

„Der Journalismus war damals kein Journalismus, sondern politische PR“, stellt er klar. Und das „Projekt DDR“ sei auch am „Zerrbild gescheitert, das die Medienrealität von der Wirklichkeit gezeichnet hat“. Doch gerade die Gängelung durch die SED habe an der Ausbildungsstätte in Leipzig und überall im Land ein Journalismusideal gefördert, das Öffentlichkeit als gesellschaftlichen Auftrag sehe.

Die Leipziger Journalistenausbildung wollte künftige Medienmacher universitär bilden, ihnen zugleich ihr Handwerk beibringen und einen Kompass für den Beruf vermitteln, der nicht narzisstisch oder nur auf Geld und Beziehungen zu den Mächtigen gerichtet sei. Der DDR-Journalistik als wissenschaftlichem Fundament bescheinigt Meyen den nach 1990 methodisch nicht mehr genutzten Versuch, Medien- und Gesellschaftstheorie zu verbinden, den journalistischen „Schaffensprozess“, Schöpfertum und Kreativität zu durchdringen und in praktischen Trainings zu vermitteln. Die nach 1989 versuchte Selbsterneuerung, für die gerade eineinhalb Jahre Zeit blieb, brachte zudem Überlegungen für einen anderen, freien Journalismus. Doch für all das gab es in den alten Bundesländern kein Pendant und erst recht keinen Bedarf. Der „hegemoniale Diskurs, der Wachstum, Beherrschbarkeit und individuelle Freiheit predigt“, habe über Jahrzehnte jede Verbindung zum Osten delegitimiert und erfahre jetzt eine Art Quittung – nicht nur in der Unzufriedenheit vieler Ostler, auch in der Krise der Medien, mit sich selbst und globalen Problemen wie dem Klimawandel umzugehen. Faktisch gehe selbst die in die Wendezeit gestartete letzte DDR-ausgebildete Journalistengeneration „in der gesamtdeutschen Medienrealität unter“. Das, so Meyen, schränke Medienvielfalt ein. Es fehlten Stimmen derer, „die wissen, dass ein System auch dann endlich ist, wenn es im Moment unerschütterlich zu sein scheint“. Und es fehle eine journalistische Tugend: „der gesunde Zweifel gegenüber allem, was ‚von oben‘ kommt“. Für Meyen allesamt Belege dafür, dass die DDR-Journalistik zu früh beerdigt wurde.

Hans Poerschke: Das Prinzip der Pateiliteratur. Partei und Presse bei und unter Lenin 1899 – 1924. Herbert von Halem Verlag Köln 2020, 240 Seiten, 26 Euro (print), ISBN: 978-3-86962-565-2

Michael Meyen: Das Erbe sind wir. Warum die DDR-Journalistik zu früh beerdigt wurde. Meine Geschichte. Herbert von Halem Verlag Köln 2020, 370 Seiten, 28 Euro, ISBN: 978-3-86962-570-6