Der 36. dju-Journalismustag nahm mehr als üblich die Medienschaffenden selbst in den Blick. Das Thema: „Produzieren bis zum Umfallen? Mental Health im Journalismus“ führte trotz Bahnstreik am 27. Januar mehr als 160 Interessierte in die ver.di-Bundesverwaltung und ließ weitere den kurzfristig eingerichteten Livestream verfolgen. Gesundheitliche Risiken für Journalist*innen sind nicht nur eine Frage von Selfcare oder Generationenkonflikt, sie betreffen ganz direkt auch Arbeitgeber und Arbeitsbedingungen in Sendern und Verlagen, letztlich das demokratische Gemeinwesen. Und sie fordern strukturelle Antworten.

„Journalist*innen müssen gut arbeiten können, um ihren demokratischen Aufgaben gerecht zu werden“, hatte ver.di-Bundesvorstand Christoph Schmitz schon in der Begrüßung klar gemacht. Er verwies auf den seit vielen Jahren wachsenden Arbeitsdruck durch das Bespielen von vielen Kanälen, die Zusammenlegung von Redaktionen und dünnere Personaldecke, geringere Honorarbudgets für Freie, zunehmende Anfeindungen und gar physische Attacken auf Reporter*innen, Fotograf*innen und Kameraleute, Arbeit in Kriegs- und Krisengebieten. Damit mental im Berufsalltag klarzukommen sei kein Privatproblem, sondern untrennbar verknüpft mit den Medienunternehmen, eine Frage von Führung und Arbeitskultur: „Selfcare kann vielleicht über den Tag helfen, aber keine Achtsamkeitsübung nimmt einer freien Journalistin die Existenzangst, keine Meditation verkleinert den Aufgabenberg eines Festangestellten.

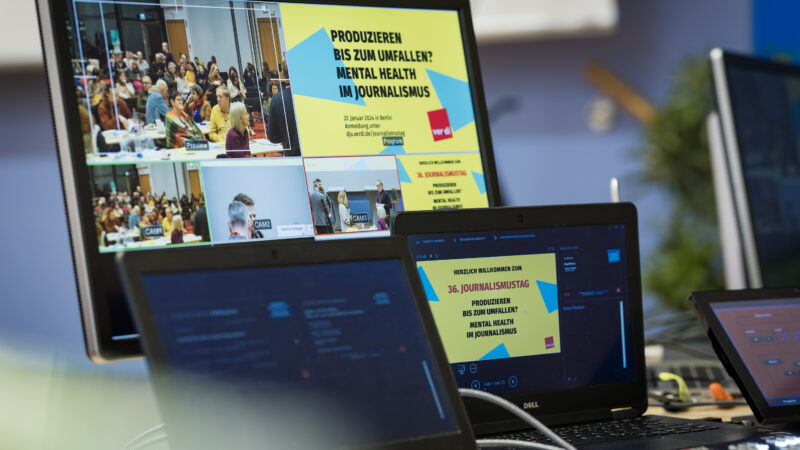

Foto: Kay Herschelmann

Damit Druck nachhaltig sinkt, muss sich das System verändern, und zwar strukturell.“ Damit auch jüngere Kolleg*innen nicht frühzeitig einen Ausweg aus der Branche suchen, müsse Sorge um Gesundheit und Wohlbefinden von Journalist*innen auch kollektiv eingefordert werden. Arbeitgeber*innen seien seit 2013 gesetzlich in der Pflicht, Risikofaktoren zu analysieren und wirksame Maßnahmen gegen Belastungen zu ergreifen, erinnerte Schmitz.

Was motiviert…

Foto: Kay Herschelmann

Eine Vergewisserung, dass Journalist*in immer noch ein „Traumjob“ bleibt, lieferte zum Start Aziza Freutel, als Redakteurin der Fachzeitschrift „TextilWirtschaft“ und Betriebsrätin in der DVV-Mediengruppe schon viele Jahre dabei. Trotz eines zunehmend schwierigen Geschäfts sei sie immer noch motiviert, Fragen zu stellen, dorthin rauszugehen, wo etwas passiert, aufzuklären und Zusammenhänge zu erläutern.

Auch eine spontane Kurzumfrage unter Kolleg*innen half ihr, hinreichend viele Gründe für nie versiegende Motivation im Beruf aufzulisten: Morgens nie klar zu wissen, wie der Tag verlaufen wird und immer wieder Überraschungen zu erleben; flexibel und spontan arbeiten zu müssen/dürfen; tief in etwas hineinbohren zu können; relevante Themen zu finden und öffentlich zu machen („KI hätte niemals ins Nazi-Treffen in Potsdam hineingelauscht“); interessanten Menschen zu begegnen; Türen zu öffnen, die für viele andere verschlossen bleiben; gezwungen zu sein, auch über den eigenen Schatten zu springen; sich ständig weiterzuentwickeln; viele unterschiedliche Betätigungsfelder kennenzulernen und letztlich auch „dafür bezahlt zu werden, dass ich neugierig sein darf“.

… und was schadet

Dem Keynote-Referenten fiel die Rolle zu, den Schaumwein des Optimismus mit Realismus zu verwässern. Auf Basis einer 2022 veröffentlichten Studie erörterte Prof. Dr. Burkhard Schmidt (Hochschule Fresenius, Heidelberg) „Falsches Selbstbild oder falsche Strukturen? Was der Gesundheit von Journalist*innen schadet und was man dagegen tun kann“. In der Arbeits- und Organisationspsychologie sei seit Jahrzehnten klar, dass Leistung und Gesundheit auch unter wirtschaftlichem Aspekt „zwei Seiten einer Medaille“ bildeten.

Erlebter Arbeitsstress habe psychologische, physische und ökonomischen Folgen. Deshalb sei auch Unternehmen angeraten, Arbeit organisationsverträglich und humanistisch zu gestalten. Die Autoren der Studie im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung seien erstmals der Frage nachgegangen, wie sich die digitale Transformation in den Medien auf die Macher*innen auswirke. Zu Arbeitsbedingungen von Journalist*innen gäbe es so gut wie keine empirischen Daten. Auch ihre Studie stütze sich lediglich auf qualitative Aussagen von 20 Befragten sowie eine empirische Befragung mit 161 Teilnehmer*innen, sei also in keiner Weise repräsentativ.

Wenige Daten, doch eindeutiger „Warnschuss“

Doch lieferten sie deutliche Hinweise auf recht alarmierende Trends: So nehme die Identifikation mit dem Beruf durch wachsende Arbeitsbelastungen ab, zunehmend würde ein Ausweg in journalistische Nischen gesucht, Frust werde auf Freunde und Familie abgeladen, dagegen kaum professionelle Hilfe gesucht. Ein Potenzial für Generationenkonflikte tue sich im Spannungsfeld von besserer Bewältigung technischer Herausforderungen durch Jüngere, aber deren eindeutig schlechteren Bezahlung auf. 46,5 Prozent der Befragten schätzen ein, dass journalistische Arbeit an Anerkennung verloren habe, gar 66,1 Prozent sähen, dass der Journalismus für Jüngere unattraktiver geworden sei. Burnout-Problematik sei unübersehbar: 60 Prozent der Befragten schätzen ein, dass sie aktuell längere Erholungszeiten brauchten, 40 Prozent sehen sich häufiger emotional ausgelaugt. Das Stresslevel nach dem Effort-Reward Imbalace-Modell liege mit 2,4 im Vergleich zu anderen Berufsgruppen auffällig hoch.

Das sei ein „Warnschuss“. So hätten auch 58 Prozent der Befragten selten oder häufiger mit dem Gedanken zu kämpfen, alles hinzuschmeißen. Doch sei klar auch ein Trend „institutionaler Resilienz“ erkennbar. „Journalist*innen sagen aus Ethos, aus Überzeugung: Qualitätsverluste nehmen wir nicht hin, wir stemmen uns dagegen – jetzt erst recht, auch wenn KI kommt. Das ist ehrenhaft und bestimmt sinnvoll. Doch was ist das im Grunde? Ein Kampf. Eine neuerliche Stresssituation…“ Als Handlungsempfehlung, so Schmidt, könne nur folgen, positive Ressourcen zu stärken, die den negativen Beanspruchungen entgegenstehen. Das sei auf einem individuellen, aber auch einem organisatorischen Level nötig – „und dazu braucht es so etwas wie ein psychologisches Gesundheitsmanagement, Ansprechpartner und Expertise“. Im Fokus sollten auch individuelle Beratungs- und Therapiemöglichkeiten stehen sowie Augenmerk auf die jüngere Journalistengeneration gerichtet werden, um deren berufliche Perspektive zu stärken.

Work-Life-Balance nur eine Illusion?

Das Publikum reagiert mit zahlreichen Fragen. Einige Antworten – etwa zu Unterschieden zwischen Festangestellten und Freien oder spezifischen Aussagen zur jüngeren Journalistengeneration – mussten Schmidt wegen der mageren Datenlage schuldig bleiben. Viele konkrete Fragen, etwa die nach dem genaueren Selbstbild von Journalist*innen, seien nur mit weiteren tiefergehenden und größer angelegten qualitativen Untersuchungen zu klären. Hier gelte: „Wenn Sie im Hamsterrad sind, sind Sie nicht in der Selbstreflektion.“ Ob Digitalisierung und KI nicht auch Erleichterung brächten und Stress entgegenwirkten? Die Befragten hätten durchaus auch solche Chancen gesehen, mehr wurden jedoch die Gefahren als besorgniserregend thematisiert.

Ausdrücklich als persönliche Meinung kennzeichnete Schmidt seine Einschätzung: „Was durch Digitalisierung und KI an personellen Ressourcen ersetzt werden kann, wird ersetzt werden. Übrigbleiben werden wenige hochbezahlte und unersetzbare High-Performer, die dann arbeiten bis zum Umfallen.“ Insofern sei die technologische Entwicklung auch ein Feld für Ethik und politische Einflussnahme. Zur Frage eines Journalistikstudenten nach Selbstverantwortung führte Schmidt aus: Ja, jeder Mensch trage Verantwortung für seine Gesundheit und Arbeitsfähigkeit. „Doch jede Organisation hat auch eine Schutzfunktion und Verantwortung dafür zu sorgen, dass personelle Ressourcen gestärkt werden.“ Lösungsangebote könne der/die Einzelne dann annehmen. „Die Arbeitswelt ist Teil der Lebenswelt, beide gehören zusammen, insofern ist Work-Life-Balance eine Illusion.“

Fakten und die Sache

Aktivität des Plenums war auch bei der folgenden Fishbowl-Debatte gefragt: Unter dem Motto „It’s okay not to be okay“ standen Netzwerke und Unterstützung von und für Journalist*innen im Fokus. „Schnappt Euch das Mikrophon für eigenen Beiträge!“ ver.di-Moderator Lucas Munzke hatte die freie Autorin Pia Stendera („Boys Club – Macht und Missbrauch bei Axel Sringer“) auf dem Podium und den ZDF-Wettermann Özden Terli zugeschaltet. Der muss sich häufig mit militanten Leugnern des Klimawandels und Lobbyisten fossiler Energien auseinandersetzen: „Letztlich geht es da um Macht und Geld.“

Er sehe nicht, dass die realen Klimaveränderungen durch die Medien bisher ausreichend abgebildet würden. Verfechter der fossilen Agenda würfen ihm aber Übertreibungen und Aktivismus vor. Doch gehe es ihm um Fakten und die Sache. Mit der mache er sich „im Dreiklang mit Grundgesetz, den Menschenrechten und den physikalischen Grundlagen sehr bewusst gemein“. Pia Stendera, die in der Me-Too-Debatte und über häusliche Gewalt gegen Frauen berichtete, erfährt ebenfalls Widerstände – auch von Redaktionen gegen solch unbequeme Themen. Aktivismus-Vorwürfe träfen auch sie – „obwohl wir so sauber gearbeitet haben, wie nur möglich“. Sie finde es irritierend, dass sie dann „sehr schnell in die Defensive“ gerate. Sie wünschte sich von Medienhäusern mehr Rückgrat in strittigen aktuellen Debatten. Das fordere sie auch bei Berichterstattung über Rechtsextremismus.

Ein freier Cutter beim MDR, der häufig mit Kriegsbildern umgehen und auswählen müsse, berichtete von Workshop-Angeboten des Senders, um Traumatisierungen entgegenzuwirken. Es gäbe erste Angebote von Verlagen und Sendern zu Supervision und psychologischen Beratungen. Das reiche längst nicht aus, meinte Stendera. Sie forderte auch Prävention. Mehr noch, es müsse kollektive Vereinbarungen über gute Arbeit im Journalismus geben.

Aufhören, immer nett zu sein

„Unsere Erfahrung ist, dass Hilfsangebote zumindest in der Breite längst nicht angekommen sind“, warf Peter Freitag vom dju-Bundesvorstand ein. Das betreffe nicht nur Kolleg*innen, die etwa bei Demonstrationen angegriffen werden, auch Polizeireporter*innen in Lokalredaktionen seien gefährdet. „Vielleicht bin ich ein Fluffi, aber die Belastungen im Job sind einfach viel zu groß“, so ein Online-Journalist, der energischeres Herangehen trotz Idealismus forderte: „Die meisten Journalist*innen sind zu sehr individualistische Einzelkämpfer. Wir müssen unsere Interessen viel offensiver und gemeinsam vertreten.“

Es seien auch Bezahlung und Arbeitszeiten näher zu betrachten, forderte eine junge Diskutantin. Er habe „keinen Plan“, wie man mit Trend umgehen solle, dass auch Leser*innen zunehmend Tatsachen leugneten und „Lügenpresse“-Vorwürfe erheben, gestand ein älterer Kollege aus Bayern. Auf den Aktivismus-Vorwurf kam eine junge Kollegin zurück, die kürzlich von der Räumung des Klima-Protestcamps „Tümpeltown“ in Hannover berichtet hatte und dabei von der Polizei massiv behindert wurde. Sie machte klar: „Mir ging es nicht um den Schutz eines Baumhauses oder darum, die Räumung hinauszuzögern. Mir ging es um die Pressefreiheit.“ Vorlage für Özden Terli: „Wir müssen uns auch vehement wehren. Wir sind alle oft viel zu nett. Damit sollten wir aufhören, wenn wir es mit skrupellosen, spaßbefreiten Gegnern zu tun haben. Da darf es auch richtig krachen!“

Nur zehn Medienhäuser etablieren Schutzkodex

Was müssen Arbeit- und Auftraggeber zur Entlastung ihrer Mitarbeitenden tun? Darüber hätte man gern auch mit Vertretern von Medienhäusern diskutiert, leider gab es auf die unzähligen Anfragen keine Zusage, erklärte Moderatorin Verena Fiebiger, Journalistin beim BR. So diskutierten „Macher*innen“ wie Elena Kountidou, Geschäftsführerin der Neuen deutschen Medienmacher*innen mit dem Auditorium. Damit es in Medienhäusern zu nachhaltigen Veränderungen in Richtung Vielfalt und bessere Arbeitsbedingungen komme, müssten sich die Strukturen ändern, betonte auch Kountidou. Bisher gebe es oft nur Schnellschüsse, die wenig bewirkten. Gemeinsam mit anderen Organisationen, darunter der dju in ver.di, wurde 2021 der Schutzkodex für Medienhäuser ins Leben gerufen.

Dieser umfasse einen konkreten Maßnahmenkatalog für den Umgang mit Hetze, Hass im Netz und gewalttätigen Angriffen auf Journalist*innen. Dazu gehöre, dass es in den Betrieben konkrete Ansprechpartner*innen geben müsse, an die sich Betroffene wenden könnten, um gemeinsam zu beraten, wie der Arbeitgeber unterstützen kann. Hilfreich könne eine Stelle sein, an die beispielsweise Hetz-Nachrichten weitergeleitet werden, um damit Redakteur*innen zu entlasten. Accounts könnten durch den Arbeitgeber gesperrt werden. Es sollte psychologische und juristische Unterstützung geben, selbst für Familienmitglieder, bis hin zur Hilfe beim Umzug wegen konkreter Bedrohung, wenn Adressen bekannt gegeben wurden. Schutzpersonal etwa bei Demos sei ein weiterer Punkt. In vielen Medienhäusern werde das bereits gut umgesetzt, so Kountidou. Jedoch hätten bisher nur zehn Unternehmen den Kodex angenommen. Bedauerlicherweise sei der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht dabei. Mehrere Teilnehmende appellierten an alle im Saal, sich bei den eigenen Arbeitgebern für den Schutzkodex einzusetzen.

Mit Offenheit, gegen Stigmatisierung

Emma Thomasson, langjährige Korrespondentin bei Reuters und Studio-Chefin lobte die junge Generation für ihren offenen Umgang mit Problemen wie Burnout und anderen belastende Bedingungen im Job. Sie plädierte dafür, die bisherige Stigmatisierung solcher Fragen weiter aufzubrechen, auch indem über eigene Erfahrungen gesprochen werde. Bei Reuters habe sie deshalb mit Kolleg*innen ein Netzwerk gegründet, dass von der Leitungsetage unterstützt werde. Jedoch zeigte sich Thomasson überzeugt, dass eine Kulturveränderung immer vor allem von oben kommen, von Manager*innen vorgelebt werden müsse. Führungskräfte seien für eine gesunde Arbeitskultur zuständig, die nicht zuletzt die gute Qualität journalistischer Arbeit bewirke, so Thomasson. Sie verwies auf die Schülerinnen der Journalistenschule München. Diese hatten einen Film zum Thema vorgeführt, der mit Applaus bedacht wurde. Auf die Frage nach ihren Wünschen im Medienbetrieb hieß ihre Antwort: ernst genommen und damit einbezogen zu werden.

Das gelte umso mehr, da zurzeit viele Medienhäuser keine guten Arbeitgeber seien, schätzten Kountidou und Thomasson ein. Ihre Erfahrungen belegten, dass zu oft Kolleg*innen mit ihren Problemen, Fragen und Ängsten allein gelassen werden. Freischaffende würden zu wenig von ihren Auftraggebenden geschützt. Zudem, so Kountidou, gebe es große Mankos bei den Sicherheitsbehörden und Justiz. Gerade auch Freie, die über Themen wie Rassismus berichten oder selbst einen Migrationshintergrund haben, bekämen keinen Schutz . Internationale Umfragen bestätigten, dass viele Journalist*innen derzeit erwägen, wegen der Bedrohung und dem Hass aus dem Beruf zu gehen. Deshalb sei es eine Forderung an die deutsche Politik, in das neue Gesetz über digitale Gewalt auch Journalist*innen als bedrohte Berufsgruppe aufzunehmen.

Mit der Kraft von Betriebsräten

Auf dem Podium saß auch Jörn Göhler, Betriebsrat bei der „Berliner Morgenpost“ (Funke-Mediengruppe). Er kümmert sich vor allem um die Wiedereingliederung chronisch Kranker in den Arbeitsprozess. Das sei zwar gesetzlich geregelt, werde jedoch bei Nichterfüllung nicht sanktioniert. Deshalb sei es gut, wenn es Betriebsräte gebe, die mit dem Arbeitgeber dafür eine Betriebsvereinbarung abschließen, wie bei seiner Zeitung geschehen. Dazu gehöre auch die präventive Arbeit im Gesundheitsschutz einschließlich der psychologischen Probleme, das Angebot zu Gesprächen. Nutzt die Kraft von Betriebsräten, um Eure Anliegen durchsetzen zu können, war dann auch der Apell mehrerer Diskutanten, die sich zu Wort gemeldet hatten.

Mit Nachdruck verwies Emma Thomasson auf die Anfang November 2023 gestartete Telefonberatung für Journalist*innen, bei der auch sie sich engagiert. Jede*r der mentale Probleme im Beruf habe, könne bei Helpline anrufen.

Shitstorm – Arbeitgeber müssen für Schutz sorgen

Einen heftigen rechten Shitstorm mit Gewaltandrohungen jeglicher Art bis zur Aufforderung: „Verpiss dich“, musste Nicole Diekmann vom ZDF 2019 aushalten. Inzwischen sei sie abgehärtet, habe ihre Mechanismen gefunden, damit umzugehen und halte auch eine Menge aus, sagte die Leiterin des AfD-Ressorts beim ZDF in Berlin. Sie lese nicht mehr alles, es gebe eine Instanz im Sender, die alles checkt und prüft, auch was justiziabel ist. Arbeitgeber*innen müssten Auseinandersetzungen im Netz ernst nehmen, das sei keine Spielerei, betonte Diekmann. Sie verlangten, dass die Journalist*innen dort präsent sind. Die müssten sich im Fall eines Fehlers – etwa durch einen schlechten Tweet – auch öffentlich vor (freie) Mitarbeiter*innen stellen und sich um ihr Wohlergehen kümmern. Das war auch beim ZDF nicht immer so, belegte Diekmann an einem Beispiel. Arbeitgeber müssen für solche Fälle einen „Notfallplan“ der Kommunikation vorhalten, damit Verantwortliche entsprechend handeln können, sagt die ZDF-Journalistin.

Foto:Kay Herschelmann

Im ersten Moment wirke ein Shitstorm wie physische Gewalt, weil das Gehirn es nicht anders wahrnehmen könne. Jeder verkrafte es dann anders. Einige trügen posttraumatische Belastungsstörungen davon. Dafür gebe es Psychologen, Therapeuten. Zu denen sollte man hingehen. Niemand ziehe freiwillig einen Shitstorm auf sich und häufig geschehe das ohne eigenes Zutun, betonte Diekmann. Als „vermessen“ sah sie die Aussage: Wer journalistisch arbeitet, muss das aushalten. Die Betriebe müssen Schulungen zum Thema anbieten, um herauszubekommen, wieviel jemandem zuzumuten sei. „Und wer damit nicht umgehen kann, soll es lieber sein lassen“, so Diekmann.

Mitstreiter finden, Mut machen

Direkte analoge Konfrontation erleben die Medienmacher*innen von „Katapult“. Benjamin Fredrich berichtete, dass der Verein direkt auf seinem Grundstück von Rechten immer wieder bedroht wird. Um Verbündete und Mitstreiter*innen zu finden, haben sie das Projekt „Kaktus“ gegründet. Es hat inzwischen 2000 Mitglieder, das mache Mut und solle in einem unter breiter Mitwirkung entstehenden Magazin münden. Die Nutzung von Social Media habe man bei „Katapult“ sehr eingeschränkt, erklärt Fredrich. Aber beim Durchsehen der Nachrichten, nicht wenige davon Hate-Tweets, wechsele man sich jetzt ab, um Lasten auf mehrere Schultern zu verteilen.

Digitales Mobbing

Verzicht auf Social Media sei für Journalist*innen kaum möglich, es sind wichtige Informationsquellen. In der Bewertung, Nutzung und Kommentierung liege ihre Verantwortung. Es sei gut zu wissen, dass hinter einer großen Anzahl von Mails oft nur wenige Accounts stecken, die jedoch die Illusion von Masse erzeugten. Sie beeinflussten die politische Meinung und auch das Redaktionsdenken, bestimmten, was als relevant erachtet werde, so Martin Emmer vom Weizenbaum-Institut der FU Berlin. Solche Quellen sollten daher schnell identifiziert werden, was der Einzelne kaum könne. Der Uni-Professor warnte, hohe Klickzahlen nicht mit Relevanz gleichzusetzen. Eine Möglichkeit für Medienunternehmen wäre, KI-basierte Vorsortierungen zu organisieren. Emmer verwies deshalb auf das BMBF-Verbundprojekt „NOHATE“ an der Freien Universität.

Foto: Kay Herschelmann

Nicht resignieren, nicht schweigen, sich nicht von solchen Deppen mundtot machen lassen – das waren dann auch die Botschaften der Älteren an die vielen jungen angehenden Medienschaffenden, die ins Berliner Gewerkschaftshaus gekommen waren. Die dju in ver.di werde das Thema „Mentale Gesundheit von Medienschaffenden“ auch künftig im Blick haben, versicherten die stellvertretenden dju-Vorsitzenden Peter Freitag und Lars Hansen. Sie forderten die Teilnehmer*innen auf, gemeinsam zu handeln, sich zu engagieren – bei ver.di und in Betriebsräten, um die eigenen Belange aktiv ins journalistische Arbeitsleben einbringen zu können.

Mehr Aktuelles zu wichtigen Themen der Medienbranche täglich neu auf M Online: https://mmm.verdi.de