Bildkritik

Bildkritik ist die neue Kolumne von Menschen Machen Medien. Der Journalist und Kommunikationswissenschaftler Felix Koltermann diskutiert dort in regelmäßigen Abständen den Umgang publizistischer Medien mit fotografischen Bildern.

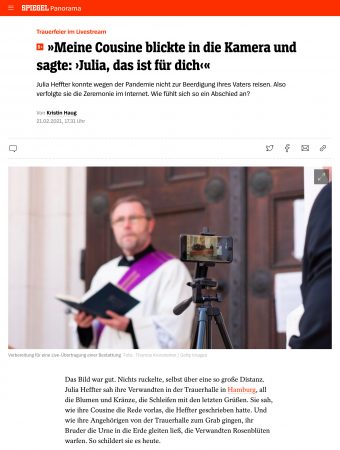

Für Spiegel Plus Abonnent*innen publizierte Der Spiegel am 21. Februar 2021 einen Artikel über das Thema „Trauerfeier im Livestream“. Aufhänger ist die Erfahrung einer Frau aus Neuseeland, Julia Heffter, die aufgrund der Pandemie nicht zur Beerdigung ihres Vaters nach Hamburg reisen konnte. Zum Text wählte die Redaktion eine Fotografie, die im unscharfen Hintergrund einen Diakon vor einer Kirchentür zeigt, während das auf einem Stativ montierte, scharf abgebildete Handy-Display die Szene inklusive eines Sargs noch einmal aus weitwinkliger Perspektive zeigt. In der Bildunterzeile heißt es „Vorbereitung für eine Live-Übertragung einer Bestattung“. Als Credit ist „Thomas Kronsteiner/Getty Images“ angegeben. Fatal ist, dass es sich bei Bild und Text nicht um das gleiche Ereignis handelt.

Eine Recherche des Originalbildes bei Getty Images ergibt, dass die Szene im März 2020 in Wien aufgenommen wurde. Zu sehen sind der Diakon Otmar Gindl und Mitarbeiter des Unternehmens Himmelblau bei der Probe für eine Bestattung. Wir sehen also keine Szene aus Hamburg mit dem Bestatter Christopher Kleinert. Auch andere Details stimmen nicht: So ist die Fotografie vor einer Kirche entstanden, nicht in einer Trauerhalle und es ist ein Sarg und keine Urne zu sehen. Und in Wien kommt ein Smartphone, in Hamburg ein Tablet zum Einsatz. All dies zeigen die 22 Bilder, die der Fotograf Thomas Kronsteiner anfertigte und über die Agentur in der Rubrik „Editorial“ verbreibt. Somit ist auch klar, dass es sich in diesem Fall nicht um Stockmaterial handelt, sondern um Material zur redaktionellen Verwendung, das Der Spiegel hier für eine symbolische Illustration nutzt, ohne dies kenntlich zu machen.

Aufschlussreich ist auch die textliche Rahmung des Bildes. Passend zum Thema Livestreaming gibt es in den begleitenden Textteilen eine ganze Reihe von Bezügen zum Thema Bild. Die Überschrift „Meine Cousine blickte in die Kamera und sagte: ,Julia, das ist für Dich‘“ etwa ist ein Zitat der Protagonistin des Artikels. Und der Artikel selbst beginnt mit den Worten „Das Bild war gut. Nichts ruckelte, selbst über eine so große Distanz“, die ebenfalls den Schilderungen Heffters entstammen. So wird versucht auf der narrativen Ebene etwas miteinander zu verweben, was real nichts miteinander zu tun hat. Und während das Handybild auf der Fotografie tatsächlich gut ist, besteht zur Überschrift eine erhebliche Bild-Text-Schere: Denn nicht die Cousine blickt in die Kamera, sondern ein Mann in Kirchentracht.

Welche Optionen hätte die Spiegel-Redaktion gehabt? Neben der Option, ein*e Fotograf*in zu den Protagonist*innen zu schicken oder deren privates Bildmaterial zu verwenden, hätte vor allem die Kontextualisierung der gewählten Fotografie anders aussehen müssen. Auch wenn aus der Bildunterschrift zumindest ein gewisses Bemühen herauszulesen ist, mit den Stichworten „Vorbereitung“ und „Live-Übertragung“ einige Informationen des Originalbildes aufzugreifen, ist dies bei weitem nicht ausreichend. Mit dem Ort und den Namen der Protagonisten werden entscheidende Informationen weggelassen. Und vor allem wird nicht klargestellt, dass die Redaktion das Bild als symbolische Illustration nutzt. Eine kreativ formulierte Bildunterschrift hätte dies lösen können, oder wie so oft der einfache Zusatz „Symbolfoto“.