Hasstiraden im Netz, bei denen wenige das Wort führen, müssen gestoppt werden. Plattformbetreiber und Medienhäuser sind gefragt, vielfältigen Meinungsaustausch in guter Diskussionsatmosphäre zu fördern. Das sind einige der Kernaussagen aus der Debatte über „Journalismus in Zeiten von Shitstorms“ auf einer gemeinsamen Veranstaltung der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) Hessen und des Journalistinnenbundes Rhein-Main in Frankfurt.

Eigentlich war es nur eine Bildunterschrift. Im Juni 2012 schrieb der Politik-Redakteur der Nürnberger Nachrichten Georg Escher unter ein Foto der Grenzanlage zwischen Israel und dem Westjordanland: „Alle Proteste waren vergeblich: Israels Sperrwall ist 10 Jahre alt“. Der Text sei Propaganda, warf ihm ein Blogger vor. Escher lud ihn zu einem Treffen ein. „Ich dachte, man kann reagieren und argumentieren, aber das war ein Fehler“, sagte Escher auf der Veranstaltung im Frankfurter Gewerkschaftshaus. Andere Blogger stiegen ein, nutzten die Homepage und den Facebook-Auftritt der „Nürnberger Nachrichten“ für ihre Kommentare, meldeten sich auch auf der Webseite und dem Facebook-Auftritt der dju zu Wort, berichtete Escher. Der Gewerkschafter hat inzwischen seine Facebook-Präsenz verändert. Im Vergleich zu dem, was Kolleginnen wie Dunja Hayali und Anja Reschke für ihre klare Haltung gegen Fremdenfeindlichkeit an Kommentaren erhalten, sagt Escher, sei seine Erfahrung ein „Shitstörmchen“ gewesen. „Es war ziemlich unangenehm, aber ich habe viel daraus gelernt.“

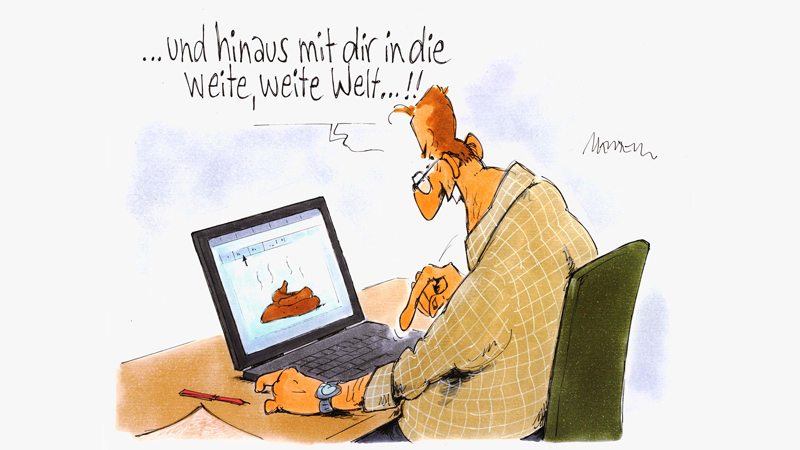

Antje Schrupp, Journalistin, Feministin und Bloggerin, regelt auf ihrem Blog „Aus Liebe zur Freiheit“ klar, welche Kommentare freigeschaltet werden und welche nicht. „Als feministische Bloggerin kann ich nicht zählen, wie viele ketzerische Bemerkungen über mich im Netz gemacht werden, aber auf meinem eigenen Blog habe ich es in der Hand.“ Es bleibt nicht bei Bemerkungen, Fotos der Journalistin werden geklaut und verfremdet, ihr Account gehackt und in Foren Sätze gepostet, die sie niemals sagen würde. „Das ist problematisch, ich muss beweisen, dass ich das gar nicht war.“

Wie gelingt es, zu verhindern, dass sich Feministinnen und Antifeministinnen, Veganer und Antiveganer, Zionisten und Antizionisten in immer neuen Wellen im Netz bekriegen? „Anfangs haben sich die Redaktionen über viele Kommentare gefreut, aber es war komplett falsch, alles zuzulassen, das hat sich verselbstständigt“, sagt Anje Schrupp. Die Bloggerin fordert von Plattformbetreibern mehr Bewusstsein dafür, Hasskommentare zu löschen. Auch Medienhäuser müssten mehr moderieren und mehr Kommentare löschen, schon weit unterhalb des strafrechtlich Relevanten. Nur in gut gepflegten Communities gelinge es, interessante Kontroversen zu inszenieren. Schrupp verweist auf eine Studie des britischen Guardian, die 70.000 gelöschte Kommentare untersuchte. Unter den zehn am meisten angefeindeten Autor_innen waren acht Frauen, die beiden Männer waren Schwarze. „Es sind wieder die Ansichten weißer Männer, die den Diskurs auch im Netz für sich reklamieren.“ Anstelle dessen, so Schrupp, müssten Kulturtechniken gefunden werden, die einen von Meinungsvielfalt geprägten Diskurs ermöglichen.

Die Vision Antje Schrupps‘ dass alle, die aus dem Internet etwas nehmen, auch wieder etwas hineinstellen sollten, teilt Georg Escher nicht. „Wenn jeder bloggt, bedeutet das eine Zerfaserung der Kommunikation, wir schaffen Parallelwelten und kommunizieren nur noch in unseren Teil-Universen.“ Ein junger Politikstudent aus dem Publikum hält dagegen: „Der Diskurs findet statt, da können Sie Kommentare blocken so viel Sie wollen. Es kostet viel Zeit, aber man macht sich zur Beute von Menschen mit hoher Medienkompetenz, wenn man Facebook und Twitter nicht nutzt.“

Journalismus in Zeiten von Shitstorms zieht möglicherweise auch neue Berufsbilder nach sich, etwa Community Manager für soziale Netzwerke, die aber keine klassischen Journalisten mehr sind. Durch gute Recherche können Journalist_innen der klickfinanzierten Boulevardisierung von Informationen etwas entgegensetzen. Ob das durch über eine Kultur Flatrate oder über den freien Markt finanziert werden sollte, blieb an diesem Abend strittig.