„Wir müssen neue Arbeitsformen gestalten, die Schutzlücken von Freelancern schließen, ihre Arbeitsbedingungen rechtlich verankern und die sozialen Sicherungssysteme anpassen. … Gute Arbeit und gute Lebensbedingungen werden in Zeiten des digitalen Umbruchs ein Schwerpunkt unseres Handelns als Gewerkschaft sein und sein müssen.“ Frank Bsirske auf dem ver.di-Kongress 2015.

Als am 23. November 1918, vor 100 Jahren, in Deutschland der Achtstundentag Gesetz wurde, hatte besonders das wachsende Industrieproletariat bereits mehr als ein halbes Jahrhundert für Arbeitszeitverkürzung gekämpft. Der Achtstundentag war weltweites Symbol erstrittener Arbeiterrechte. In der modernen, zunehmend von Digitalisierung durchdrungenen Arbeitswelt gibt es keine derart klare Forderung, schon gar nicht für Selbstständige und Freie, die deren Interessen derart bündeln würde. Obwohl sie noch immer wirtschaftlich abhängig „produzieren“. Zu unterschiedlich stellen sich Auftragsstrukturen, Arbeitsbedingungen und -zeiten, der Anteil von Hand- oder Kopfarbeit, die notwendigen Arbeitsmittel oder technischen Voraussetzungen dar. Und dennoch gibt es Gemeinsamkeiten: Obwohl oder gerade weil sie von klassischem arbeitsrechtlichen Schutz nicht erfasst sind, brauchen Selbstständige gute Arbeitsbedingungen, existenzsichernde Einkommen sowie soziale Absicherung bei zeitweiligem Auftragsmangel, bei Krankheit und im Alter. Die Forderung: Wer Selbstständige beauftragt, wird im Rahmen einer gesetzlichen Beteiligung generell sozialabgabepflichtig, wäre zeitgemäß und würde Verbesserungen für einen Großteil der Selbstständigen schaffen.

Zunächst: Auch unter Freien und Selbstständigen gibt es Spitzenverdiener, die sich Aufträge aussuchen und Bedingungen weitgehend mitbestimmen können. Das Heer der „neuen“ Selbstständigen wächst aber vor allem im Zuge von Outsourcing, der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle wie im Bereich der Clickarbeiter oder im Spar- und Flexibilisierungssog im Umfeld großer Medienkonzerne. „Trotz guter Konjunktur“, meldete im vergangenen Herbst das Handelsblatt, gäbe es erneut mehr kleine Selbstständige. Doch bringe die „vermeintliche Allzweckwaffe gegen Erwerbslosigkeit“ meist schlechte Einkommen und wenig soziale Absicherung mit sich. Das Statistische Bundesamt und die Bundesagentur für Arbeit hatten gerade wenig Veränderung bei der Zahl der Selbstständigen mit eigenen Beschäftigten, aber einen neuerlichen leichten Anstieg bei den Solo-Selbstständigen vermeldet: 2,31 Millionen wurden für 2016 gezählt. Das monatliche Nettoeinkommen dieser Einzelkämpfer lag im Schnitt bei 1.567 Euro.

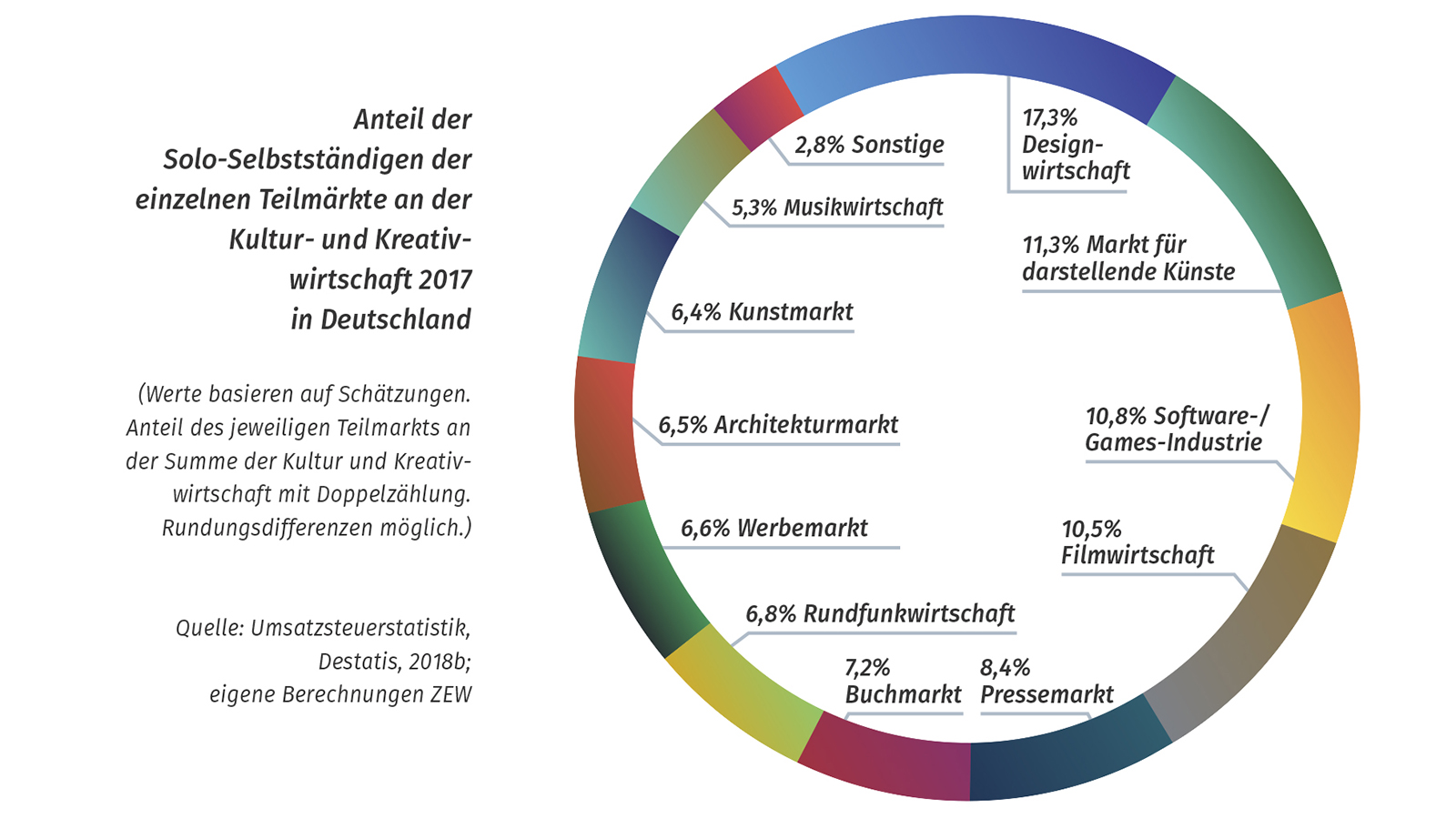

Viele von ihnen arbeiten in der sogenannten „Kultur- und Kreativwirtschaft“, einem Wachstumsbereich mit Vielfalt: Autor_innen, Filmemacher_innen, Musiker_innen, bildende und darstellende Künstlerinnen und Künstler, Architekt_innen, Designer_innen und die Entwickler von Computerspielen stünden hier, so die Bundesregierung in ihrem neuesten Monitoring-Bericht, „für die wirtschaftliche Dynamik einer auf Wissen und Innovation basierenden Ökonomie“. Bezeichnend aber auch: Die Zahl der „Mini-Selbstständigen“, die nicht mehr als 17.500 Euro Jahresumsatz erzielen, wächst überproportional. In den Kreativbranchen stieg sie zwischen 2009 und 2017 um 13,7 Prozent. In der Gesamtwirtschaft um 14,3 Prozent.

Viele von ihnen arbeiten in der sogenannten „Kultur- und Kreativwirtschaft“, einem Wachstumsbereich mit Vielfalt: Autor_innen, Filmemacher_innen, Musiker_innen, bildende und darstellende Künstlerinnen und Künstler, Architekt_innen, Designer_innen und die Entwickler von Computerspielen stünden hier, so die Bundesregierung in ihrem neuesten Monitoring-Bericht, „für die wirtschaftliche Dynamik einer auf Wissen und Innovation basierenden Ökonomie“. Bezeichnend aber auch: Die Zahl der „Mini-Selbstständigen“, die nicht mehr als 17.500 Euro Jahresumsatz erzielen, wächst überproportional. In den Kreativbranchen stieg sie zwischen 2009 und 2017 um 13,7 Prozent. In der Gesamtwirtschaft um 14,3 Prozent.

Anspruch auf Arbeitslosengeld

ver.di organisiert rund 30.000 Selbstständige, die Mehrheit davon noch immer im Medien- und Kunstbereich. Interessenvertretung sieht hier sehr vielfältig aus. Zunächst läuft sie über die Bundeskommission Selbstständige, die Entwicklungen analysiert, Forderungen bündelt und innerhalb von ver.di, aber auch nach außen vertritt. Angebote wie Honorarrechner, Steuer- und Versicherungstipps gibt es über das Beratungsnetzwerk Mediafon, Hilfe-zur-Selbsthilfe-Angebote auch auf regionalen Selbstständigen-Tagen.

Konkrete tarif- und berufspolitische Arbeit auch für atypische Arbeitsverhältnisse und für Selbstständige liegt in den ver.di-Fachgruppen. So konnte die ver.di-Filmunion Ende Mai dieses Jahres vermelden, dass mit der Begrenzung der Tageshöchstarbeitszeit auf 12 Stunden für auf Produktionsdauer angestellte Film- und Fernsehschaffende endlich ein seit Jahren verfolgtes Tarifziel durchgesetzt werden konnte. Außerdem wurden deutliche Einkommenssteigerungen und eine verbesserte Altersversorgung erreicht. Ganz aktuell: Im November hat die Regierungskoalition nun doch den verbesserten Anspruch auf Arbeitslosengeld für Kurzzeit-Beschäftigte verabredet, den ver.di immer wieder gefordert hatte. Die Betroffenen, darunter nicht nur Filmschaffende, sondern auch IT- und Theater-Beschäftigte, können ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld demnach ab dem 1. Januar 2020 innerhalb von 30 statt bisher 24 Monaten sammeln. In dieser Zeit müssen sie Verträge vorweisen, die in der Summe mindestens sechs Monate betragen. Ein Kompromiss, der in die richtige Richtung gehe, erklärte dazu ver.di-Vize Frank Werneke.

Für die Freien in den Rundfunkanstalten, insbesondere für arbeitnehmerähnliche Freie, konnten über Jahre relativ weitgehende Sicherheiten erstritten werden. Vor den Rationalisierungsbemühungen aufgrund des Spardrucks in den Sendern bieten diese jedoch zumeist keinen Schutz. Beim BR, beim RBB und beim SWR haben die Gewerkschaften deshalb bereits tarifvertragliche Lösungen über weitreichende Beschäftigungsgarantien für Freie verhandelt. Weniger Erfolg brachten die gewerkschaftlichen Bemühungen, Freie an Tageszeitungen besser zu stellen. Zwar gelang es nach jahrelangem Ringen 2010 für Texter und 2013 auch für Fotografen Vergütungsregeln mit den Verlegern auszuhandeln, doch erweisen sie sich als stumpfes Schwert.

Sie werden kaum irgendwo eingehalten und sind nur individuell einklagbar. Dass die Verlegerseite diese Regeln – die wahrlich nur absolute Mindeststandards fixieren – im vergangen Frühjahr sogar einseitig gekündigt haben, zeigt dass „Fair Pay“ für die Freien im Printbereich eine noch unerfüllte Forderung bleibt.

Könnte also – inspiriert vom gesetzlichen Mindestlohn – eine gesetzliche „Mindestentgeltabsicherung“ helfen? Nicht nur, wenn man Durchschnittseinkommen etwa bei digitaler Plattformarbeit betrachtet, spricht einiges dafür: Bei einem Viertel aller Solo-Selbstständigen liegt der Verdienst ja sogar unter dem Niveau des gesetzlichen Mindestlohns. Jedoch ist es schwer vorstellbar, dass ein Gesetz Mindesthonorare für sehr verschiedene Personen und unterschiedliche Arbeitsbedingungen gleichermaßen festlegen kann.

Künftig geringere Beiträge

Selbstständige gerade in publizistischen und künstlerischen Bereichen profitieren bei ihrer sozialen Absicherung noch immer von bewährten Einrichtungen wie der Künstlersozialkasse oder den Verwertungsgesellschaften. Zahlreichen Soloselbstständigen, die die Vorzüge der KSK nicht nutzen können, hilft nun das neue GKV-Entlastungsgesetz, das ihnen deutlich geringere Beiträge zur Krankenversicherung sichert. Für diese Änderung hat sich ver.di lange und nun erfolgreich eingesetzt. Daneben ist die freiwillige Arbeitslosenversicherung ein zwar unvollkommenes, aber existentes staatliches Halteseil bei zeitweisem Auftragsmangel.

Auch Mitsprache- oder gar Mitgestaltungsrechte für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie sie Personalräte in einigen Rundfunkanstalten oder auch Betriebsräte in anderen Medienunternehmen wahrnehmen, sind nach wie vor unterentwickelt. ver.di fordert hier seit langem umfassende Rechte, wie sie auch für Festangestellte gelten. Ob Social-Media-Kanäle oder genossenschaftliche Organisationsformen künftig kollektive Meinungsbildung eines digitalen Prekariats fördern werden, ist nicht absehbar. Doch gilt die erprobte Gewissheit: Freiwillig werden Arbeit- wie Auftraggeber die sozialen Bedingungen der von ihnen wirtschaftlich Abhängigen nicht verbessern. Wer nichts fordert, bekommt auch nichts. Auch in 50 Jahren nicht. Siehe der Achtstundentag.