„Mit den im Jahr 2018 durchgeführten Programmanalysen stellen die Medienanstalten ihre kontinuierliche Fernsehprogrammforschung ein.“ Ein lapidarer Satz, irgendwo versteckt im jüngsten und – nach Lage der Dinge wohl auch letzten – „Content-Bericht“ des für den Privatfunk zuständigen Aufsichtsgremiums. Das wirft Fragen auf!

Die Landesmedienanstalten als Anstalten des öffentlichen Rechts erfüllen wichtige Funktionen im dualen Rundfunksystem. Sie sind vor allem zuständig für Zulassung, Programmaufsicht und Vielfaltsicherung im Bereich der privaten Rundfunkprogramme. Zur wissenschaftlichen Absicherung ihrer Arbeit erteilen sie Forschungsaufträge, die in periodischen Publikationen münden. Als wichtigste Studien gelten der jährliche Digitalisierungsbericht und der ebenfalls jährlich erscheinende TV-Programmbericht.

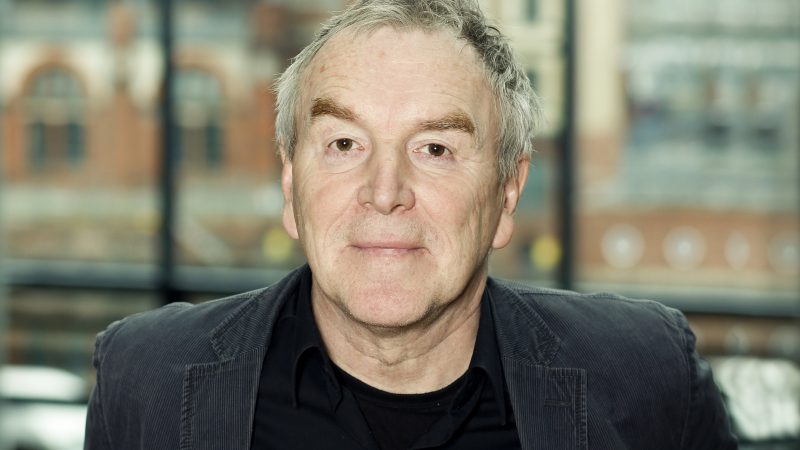

Der soeben publizierte – neudeutsch: Content-Bericht 18 – soll allerdings der letzte sein. Damit endet voraussichtlich die über 20 Jahre lange systematische und verdienstvolle Programmbeobachtung durch ein Team unter Leitung des Berliner Kommunikationswissenschaftlers Hans-Jürgen Weiß.

Künftig wollen die Anstalten auf die Analyse der Programminhalte von Sat.1, ProSieben, Kabel Eins, RTL, Vox und RTL 2 sowie den Vergleich mit denen von ARD und ZDF verzichten. Was mag dahinter stecken? Ob es den Privatsendern allmählich zu peinlich ist, den Jahr für Jahr schrumpfenden Anteil von Informationsformaten schwarz auf weiß bescheinigt zu bekommen? Anteile, die gerade bei den Kabel Eins, RTL II und Vox nur noch Alibicharakter besitzen und kaum noch den Status eines Vollprogramms rechtfertigen.

Noch vor einem Jahr hatte die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten die Bedeutung der eigenen Forschungsaktivitäten gepriesen. Sie seien wichtig, um die Aktivitäten der Anstalten „noch besser planen und gezielter steuern zu können“, hieß es in einem Kommentar zum Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung. Schließlich geht es um Grundlegendes: Um die Einhaltung der Bestimmungen zum Jugendschutz, zur Werbung, um die Aufsicht über die allgemeinen Programmgrundsätze im klassischen Rundfunk, aber auch im Internet. Der soeben vorgelegte „Content-Bericht 18“ etwa beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema „Public Value“. Also mit der Frage nach den Leistungen, die Medien für die Allgemeinheit erbringen. Diskutiert wird etwa, warum Public Value gerade für den privaten Rundfunk klarer definiert werden sollte, welche Rolle dabei die Reichweite von Medien spielt.

Das sang- und klanglose Aus für die Programmforschung irritiert. Es erfolgt zu einem Zeitpunkt, da sich dramatische Veränderungen im Mediensystem, auch in der Medienrezeption anbahnen: etwa der Bedeutungsverlust von linearem Fernsehen bei gleichzeitigem Aufblühen von alternativen netzbasierten Berichterstattungsformen – Stichwort: Rezo-Video. Hier eröffnete sich ein dankbares Forschungsfeld für die Wissenschaft. Vor diesem Hintergrund sollten die aus dem Rundfunkbeitrag finanzierten Medienanstalten ihren Entschluss noch einmal überdenken.

Auf nochmalige Anfrage stellt Joachim Becker, der Direktor der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR), klar: Keineswegs gehe es darum, auf Inhalte-Forschung künftig gänzlich zu verzichten. Die in 20jähriger Forschungsarbeit angelegte Datensammlung wandere jetzt allerdings von der Freien Universität Berlin zur Deutschen Kinemathek. Die Betrachtung der Entwicklungstendenzen im linearen Fernsehen sei damit „nicht vom Tisch“. Es gehe vielmehr um eine Ausweitung des Blicks: „Meinungsbildung, zumal im Umfeld der jüngeren Generation, findet heute schließlich nicht mehr vorrangig im linearen TV statt“. Sondern eher über das Internet, vor allem in sozialen Netzwerken, über die sogenannten Intermediären wie Youtube, Facebook & Co.

Es gehe darum, die Forschung unter genau diesen Gesichtspunkten neu auszurichten. Dazu müsse allerdings erst mal geprüft werden, wie ein solcher erweiterter Ansatz „operationalisierbar“ sei, argumentiert Becker. Diese Debatte werde spätestens im Herbst geführt, die Ergebnisse im nächsten Jahr umgesetzt.

Wir bleiben dran!

(ergänzt um 16.11 Uhr)