Eine überfällige Reform droht zu scheitern. Gerade noch sah es so aus, als würde ein medienpolitischer und arbeitsrechtlicher Anachronismus im Rundfunk Berlin-Brandenburg endlich auf den Müllhaufen der Geschichte gekippt: Der Ausschluss der rund 1.500 arbeitnehmerähnlichen festen Freien von der betrieblichen Mitbestimmung. Der Entwurf des neuen RBB-Staatsvertrags sah vor, die Degradierung dieser Freien zu Beschäftigten zweiter Klasse endlich aufzuheben: durch ihre Einbeziehung in den Personalrat.

Bislang sind programmgestaltende Freie, ohne die in den Sendern nichts geht, arbeitsrechtlich einigermaßen nackt. Und das, obwohl sie vielfach auf festgelegten Arbeitsplätzen eingesetzt werden, zu definierten Arbeitsbedingungen, eingepasst in betriebliche Hierarchien inklusive Weisungsgebundenheit. Das alles ausgerechnet unter Verweis auf die Rundfunkfreiheit!

Die Ankündigung der beiden beteiligten Landesregierungen, das Verfahren zur Novellierung des Staatsvertrages auszusetzen, ist nach gemeinsamer Auffassung von ver.di und DJV „ein verheerendes Signal an die freien Mitarbeiter*innen, die in Zeiten großer Verunsicherung und unter erheblichem öffentlichen Druck die Kernaufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erfüllen“. Sie sollen wieder das Nachsehen haben, obwohl es längst nicht mehr um das „Ob“ geht, sondern allenfalls um das „Wie“.

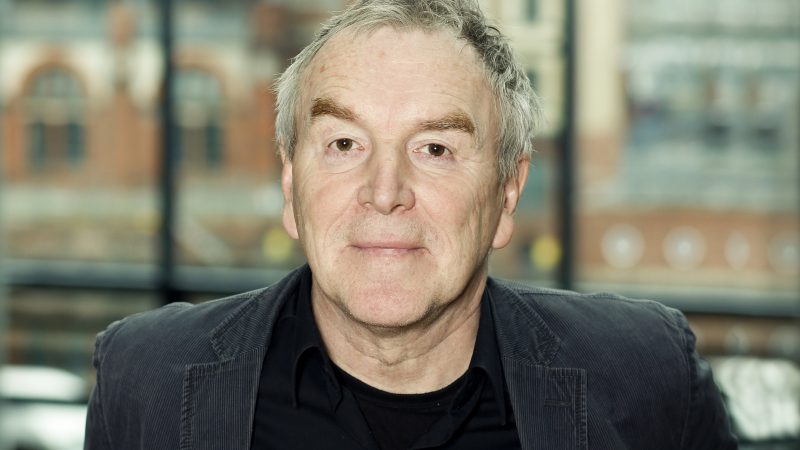

Nun scheitert die Novellierung des Staatsvertrags an einer ganz anderen Frage: dem von der RBB-Geschäftsführung erwogenen Plan, bestehende analoge Radioprogramme wie etwa RadioEins, RadioFritz oder InfoRadio mittelfristig nur noch digital, also im Netz zu verbreiten. Eine umstrittene Idee, die nach dem Urteil von ver.di-Landesleiter Frank Wolf „angesichts der lückenhaften digitalen Versorgung“ in Teilen des Sendegebiets zu einer Gefährdung des öffentlich-rechtlichen Auftrags führen könnte. „Diesen Streitpunkt aus der aktuellen Novelle auszuklammern, kann dem RBB nur nutzen, nicht schaden“, urteilten daher die Mediengewerkschaften. Die lange versprochene Verbesserung für die Freien dürfe jedenfalls nicht als „Faustpfand im Machtspiel zwischen Regierungen und Parlamenten“ missbraucht werden.

Dass RBB-Intendantin Patricia Schlesinger jetzt auf der Jahrespressekonferenz des Metropolensenders die Absicht dementierte, lineare Radioprogramme zu verdrängen oder abzuschieben, erscheint da nur als schwacher Trost. Solange es UKW gebe, werde der RBB auf UKW bleiben, versicherte sie.

Mit der vorerst gestoppten Novellierung des Staatsvertrags wird auch die auf mehr Diversität abzielende Erweiterung des Rundfunkrats einstweilen auf Eis gelegt. Auch künftig dürften die Perspektiven zum Beispiel von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Queer (LGBTQ) sowie die von Behinderten im Rat nicht abgebildet werden.

Immerhin: Für die allermeisten von der Reform des Vorabendprogramms betroffenen Freien sieht der Sender „adäquate alternative Beschäftigungsangebote“. Nach Darstellung von Intendantin Schlesinger gebe es von den 75 freien „ZIBB“-Mitarbeiter*innen, denen „Änderungsmitteilungen“ ihrer Verträge per Ende 2021 ins Haus geflattert sind, weniger als zehn, für die noch keine Lösung gefunden sei. Man sei aber weiter im Gespräch. Sicher auch ein Ergebnis der kollektiven Proteste von Freienvertretung und Gewerkschaften.