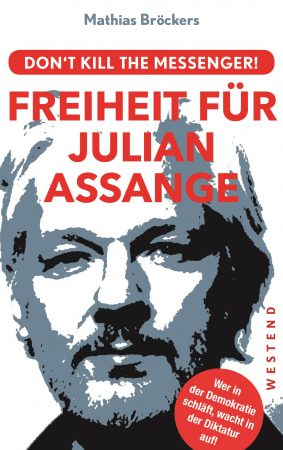

Eine Entscheidung über den Antrag zur Auslieferung von Julian Assange, den die US-Justizbehörde im Juni an Großbritannien gestellt haben, wird voraussichtlich erst in einigen Monaten fallen. Assange drohen bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten bis zu 175 Jahre Haft. Doch vor allem in Deutschland ist die Solidarität mit dem Wikileaks-Gründer schwach. Jetzt hat der Journalist Mathias Bröckers im Westend-Verlag eine kleine Streitschrift unter dem Titel „Freiheit für Julian Assange“ herausgegeben.

„Assange wird nicht verfolgt, weil er kriminelle Taten begangen hat, sondern weil er solche enthüllt hat – im Irak, in Afghanistan und anderswo“, schreibt Bröckers. Für ihn ist die Verteidigung von Assange eine Frage von Presse- und Meinungsfreiheit. „Er hat mehr getan für die unverzichtbare Institution jeder freien Gesellschaft – die Pressefreiheit als vierte Säule der Demokratie und unabhängiger Kontrolleur der Mächtigen und Herrschenden – als jeder andere Journalist. Doch der von allen freiheitlichen Verfassungen garantierte Schutz der Presse und das Recht eines Journalisten werden ihm verweigert“, schreibt Bröckers.

Es ist nicht der einzige Satz in dem Buch, bei dem man sich etwas weniger Pathos und mehr nüchterne Beschreibung gewünscht hätte. Dennoch, Bröckers hat Recht, wenn er darauf verweist, dass Assange von den US-Behörden wegen journalistischer Arbeit verfolgt wird. Er hat mit Mitarbeiter*innen seit 2007 eine Menge Dokumente veröffentlicht, die für gesellschaftliche Debatten sorgten. Bröckers listet in seiner kurzen Geschichte von Wikileaks einige der Themen auf, die in den geleakten Papieren behandelt werden. Dazu gehört ein Handbuch an die US-Soldaten zur Behandlung der Gefangenen in Guantanamo Bay. Durch die Veröffentlichung wurde bekannt, dass sich unter den dort Gefangenen 15-Jährige befanden.

Zensurlisten verschiedener Staaten wurden ebenso auf Wikileaks veröffentlicht wie Dokumente über die Verschiebung großer Geldmengen durch die isländische Kauping-Bank vor Beginn der Finanzkrise. Bröckers zeigt, dass Assange bei der Veröffentlichung nicht nach politischen oder nationalen Prioritäten vorgegangen ist. Er leakte Dokumente aus Russland, schonte weder Trump noch dessen demokratische Kontrahentin Hillary Clinton.

Viele werfen Assange vor, mit seiner Kritik an Clinton zum Wahlerfolg von Trump beigetragen zu haben. Ist Assange deshalb ein Trump-Fan? Die australische Bloggerin Caitlin Johnstone weist diesen wie 29 weitere Vorwürfe in ihrem Buch-Beitrag zurück. Die erklärte Assange-Unterstützerin sammelt zudem Argumente gegen die Behauptung, der Wikileaks-Gründer sei kein Journalist und stehe im Solde Russlands. Die von zwei schwedischen Frauen erhobenen Vergewaltigungsvorwürfe gegen Assange sollten von schwedischen Gerichten geklärt werden, ganz unabhängig von dem Auslieferungsverfahren an die USA, so Johnstone, die diesem Punkt zu Recht viel Raum gibt. Schließlich müsse es auch in Assanges Interesse sein, die Anschuldigungen zu klären.

Deshalb wäre es auch präziser gewesen, den Vorwurf, Assange habe sich der Vergewaltigung schuldig gemacht, als ungeklärt zu bezeichnen und ihn nicht, wie Johnstone es tut, als Verleumdung darzustellen. Wie Assange seine Katze im Botschaftsexil behandelt, ist ebenso irrelevant wie seine Hygienegewohnheiten. Auch seine durchaus kritikwürdigen politischen Statements, beispielsweise zum Nahostkonflikt, muss niemand verteidigen, der sich dagegen wendet, dass Assange für seine investigative journalistische Arbeit an die US-Justiz ausgeliefert werden soll.

Matthias Bröckers hat mit seiner durchaus polemischen Streitschrift einen ersten Aufschlag gemacht und daran erinnert, dass es bei dem Konflikt Assange gegen die US-Justiz um die Pressefreiheit geht.

Mathias Bröckers: „Don’t kill the Messenger! Freiheit für Julian Assange“, 126 Seiten, Westend Verlag, 2.7.2019, 8,50 Euro, ISBN: 978364892769