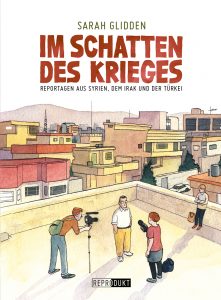

Was ist Journalismus? Dieser Frage widmet sich die Comicautorin Sarah Glidden in ihrem neuen Werk. Die Zeichnerin aus Seattle hatte 2010 ein Team einer kleinen Zeitung in die Türkei, in den Irak und nach Syrien begleitet, um dessen Recherche-Arbeit zu dokumentieren. Doch als Comic funktioniert das Buch schlecht, in Sachen Journalismus ist es nur für Ahnungslose interessant und in politischer Hinsicht offenbart es wenig Neues.

Dennoch, die Zunft in Deutschland zeigt sich angetan von der Reportage übers Reportagemachen. Wohlwollende Rezensionen von „Im Schatten des Krieges“ erschienen im Deutschlandfunk, in der Süddeutschen Zeitung und im Tagesspiegel, die Jüdische Allgemeine und der RBB-Radiosender Radio Eins interviewten die Autorin und in der ARD-Mediathek finden sich gleich zwei aktuelle Fernsehbeiträge über sie.

Sarah Glidden hat einen ganz spezifischen Fall begleitet: eine freie Journalistin nebst Fotograf, die fast ohne Auftrag eine weite Reise in schwierige, völlig fremde Gebiete machen und dann emotional belastende Themen im Bereich Krieg und Flucht behandeln, diese Themen vermarkten und gelegentlich mit Selbstzweifeln kämpfen müssen. Nun spricht die Comicautorin aber verallgemeinernd über Journalismus. „Ich hatte nie darüber nachgedacht, wie Journalismus funktioniert. Ich war überrascht, wieviel Arbeit dahinter steckt, wieviel Nachdenken.“ Diese naiven Sätze Gliddens im Fernsehinterview können stellvertretend für ihre oft naive Herangehensweise in ihrem Buch stehen.

Noch kritikwürdiger ist das gewählte Medium. Comicreportagen sind eine tolle Sache und im Zuge der zunehmenden Beliebtheit der grafischen Literatur in den letzten Jahren bekannter und vermutlich respektierter geworden. Aber in diesem Fall macht das Format kaum Sinn. Gefühlt die Hälfte des Buches füllen Zeichnungen von nachdenklichen oder sich unterhaltenden Menschen. In grafischer Hinsicht ist das Werk deshalb eine Zumutung. Für diese Geschichte über journalistische Arbeit braucht es keinen Comic. Umso weniger angesichts des nötigen Aufwands: Der Comic ist sechs Jahre nach der Reise erschienen, denn Zeichnen kostet viel Zeit. Der Aktualität enthobene Einblicke können zwar interessant sein, und die von Glidden geschilderten Episoden bieten solche Einblicke. Aber gerade in dieser Weltregion ist seit 2010 so viel passiert, dass das Buch in Teilen veraltet wirkt.

So tauchen wir etwa in einige Hintergründe ein, die bis heute wichtig sind, wie die damals schon immense Flüchtlingswelle aus dem Irak oder der Kurdistankonflikt. Aber in politischer Hinsicht hat das Buch insgesamt zu wenig Tiefgang. Zum Beispiel geht es immer wieder um den ehemaligen US-Soldaten, der das Team als Landeskenner begleitet und seine zumeist naiven Ansichten über die Berechtigung des US-amerikanischen Einmarschs in den Irak 2003 verteidigt.

Anlass zum Stirnrunzeln geben etliche weitere Stellen im Buch, die vor Naivität oder Ahnungslosigkeit strotzen. So nach dem Verlassen der irakischen Grenzstation: „Sind wir jetzt im Irak?“ Kurz darauf: „Das muss die kurdische Fahne sein.“ Und nach einer Stunde Fahrt der Dialog: „Sieht irgendwie aus wie in Kalifornien. – Überall sieht’s irgendwie aus wie in Kalifornien.“ An einer Stelle wird sogar die traditionelle islamische Begrüßungsformel falsch wiedergegeben: Wer „Salam aleikum“ sagt, bekommt nicht etwa dieselben Worte zur Antwort, sondern „wa aleikum as-Salam“.

„Im Schatten des Krieges“ ist sowohl als Comic als auch als Branchenreflexion misslungen. Als Einführung in journalistische Grundfragen mag es ausreichen, wobei die Comicform es für Jugendliche prädestiniert.

Trotz dieser Defizite hat das Buch einen erstaunlichen Erfolg, der vielleicht mit einem gesteigerten Interesse an der thematisierten Region zu erklären ist. Obwohl erst im November erschienen, ist es laut Verlag dessen am sechstmeisten verkaufter Comicroman des Jahres geworden.

Sarah Glidden ist dieser Tage auf Buchvorstellungstour: 22.2. und 25.2.Berlin, 23.2. Hamburg, 24.2. Frankfurt (Main), 28.2. Wien.