Sinkende Auflagen, die Gratis-Mentalität der Internetwelt und erodierende Geschäftsmodelle von Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen bedrohen die Finanzierung des Journalismus. Können neue Geschäftsmodelle helfen? Ist Crowdfunding eine Lösung? Was können Stiftungen leisten? Lässt sich publizistische Qualität mit dem Gütesiegel der Gemeinnützigkeit retten?

Medien sind Wirtschafts- und Kulturgut. Und lange wirkte es wie ein Naturgesetz, dass durch die Kräfte des freien Marktes wirtschaftlicher Wettbewerb automatisch zu publizistischer Vielfalt führte. Der Staat brauchte dabei nicht eingreifen, sollte er auch nicht – schon aus Gründen einer unabhängigen, möglichst staatsfernen Medienlandschaft. Markt und Meinungsvielfalt, Profite und Pluralismus schienen im Gleichgewicht und einander zu garantieren. Zweistellige Umsatzrenditen waren bei deutschen Verlagshäusern keine Seltenheit. Doch mit der Online-Ökonomie der Internets wurde alles anders, ist es mit satten Gewinnen vorbei, steht für viele Zeitungen und Zeitschriften sogar die Existenz auf dem Spiel. Online lassen sich publizistische Inhalte kopieren und weiterleiten, und zwar gratis. Die Folge: schrumpfende Einnahmen auf Leser- und Werbemärkten. Gehen die Leser verloren, sinken auch Reichweite und letztlich Werbeerlöse. Hinzu kommt: Weil im Internet an Werbeflächen kein Mangel herrscht, sind die Tausender-Kontaktpreise im freien Fall. Gleichzeitig entziehen sich immer mehr Internetnutzer der Werbung durch den Einsatz von Ad-Blockern. Diese Software zur Unterdrückung von Online-Werbung bedroht die zurzeit einzig nennenswerte Einnahmequelle im Internet.

Probleme mit Paid Content

Fällt die mediale Querfinanzierung über den Werbemarkt weg, bleibt nur die direkte Monetarisierung der Inhalte. Doch die meisten Versuche, online Nachrichten oder Reportagen gegen Entgelt anzubieten, scheitern an der Gratis-Mentalität der Online-Nutzer (siehe Artikel „Preisfrage Paid Content“ in M 2.2015 und „Wenn Zeitung digitale Wege geht“ in M 5.2012). Auch wenn inzwischen für mehr als 110 deutsche Zeitungstitel Bezahlangebote im Internet existieren, lässt sich online nur teilweise kompensieren, was die deutschen Zeitungsverlage seit der Jahrtausendwende auf dem Printmarkt verloren haben: ein Drittel ihrer zahlenden Kunden und ein Fünftel ihrer Umsätze. Zwar nutzen 18,5 Millionen Leser regelmäßig die Internetseiten der Zeitungen, zahlen dafür aber wollen die wenigsten. Ganz gleich ob Closed Paywalls wie bei Rhein-Zeitung oder Braunschweiger Zeitung, die ihre Inhalte online nur noch gegen Entgelt zugänglich machen, oder Mischsysteme für Paid Content, bei denen nur ein Teil des Gesamtangebotes (Freemium) oder eine bestimmte Zahl von Artikeln pro Monat (Metered Model) gratis lesbar ist: Die Erlöse bleiben überschaubar.

Während deutsche Zeitschriften- und Zeitungsverlage im Internet nur wenig verdienen, freuen sich sogenannte Intermediäre über satte Gewinne: Google und Facebook erstellen selbst keine eigenen Inhalte, verdienen mit der Vermarktung von Suchanfragen, Werbung und Nutzerprofilen aber Milliarden-Summen. Dabei stammt ein Großteil der Inhalte, auf welche die News-Feeds oder Suchergebnisse verweisen, aus den Verlagen. Facebook erstellt keinerlei journalistische Inhalte, bezeichnet sich aber als die „größte personalisierte Zeitung der Welt“, und Google verdient noch immer am Service Google News, ohne die Verlage zu beteiligen. Trotz Leistungsschutzrecht sind die deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenverlage bislang mit ihren Versuchen gescheitert, Google grundsätzlich zur Zahlung von Lizenzgebühren zu verpflichten. Dank Netzwerkeffekten und dominierender Marktpositionen haben Google und Facebook eine Stellung erreicht, in der fast nichts mehr im Internet ohne sie geht. Deshalb arbeiten einige deutsche Verlage inzwischen mit Google in der Digital News Initiative zusammen. Mit dabei sind etwa die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die „Süddeutsche Zeitung“, der „Tagesspiegel“, Spiegel Online, „Die Zeit“, Bauer-Verlag und die Funke Mediengruppe. Sie alle wollen von Googles Know how profitieren und von Mitteln aus einem mit 150 Millionen Euro ausgestatteten Innovationsfonds. Google verspricht Produkt-Kooperationen sowie die Förderung von Journalisten und Journalismus.

Die Macht der Intermediäre

Das Verlagshaus Axel Springer, das Google unfairen Wettbewerb vorwirft, ist nicht mit von der Partie und suchte sich andere Kooperationspartner, zum Beispiel Samsung für die Nachrichten-App Upday. Außerdem investierte Europas führender Zeitungsverlag gemeinsam mit der „New York Times“ drei Millionen Euro in eine Beteiligung am Digital-Kiosk Blendle. Angesichts der schwelenden Konflikte mit den deutschen Verlegern und der Europäischen Kommission hat Google sich für eine Umarmungsstrategie entschieden und lockt Verlage zur Kooperation. Ähnlich agiert auch Facebook mit dem Dienst Instant Articles, der News von Zeitungen schneller präsentieren soll: Wer solche Inhalte lesen möchte, muss nicht mehr über einen Link zur Homepage des Zeitungsverlags das soziale Online-Netzwerk verlassen, sondern kann die entsprechenden Artikel direkt via Facebook auf dem Smartpho-ne lesen. Anbieter, die wie etwa Bild.de und Spiegel Online mit Facebook zusammenarbeiten, verzichten auf Klicks für die eigenen Online-Angebote und damit auf Werbeerlöse, können so aber direkt komplette Artikel bei Facebook platzieren. Im Gegenzug dürfen die Verlage bei Facebook im Umfeld ihrer Inhalte eigene Anzeigen schalten und deren Erlöse komplett behalten. Wird die Werbung von Facebook akquiriert, werden die Partner mit siebzig Prozent an den jeweiligen Erlösen beteiligt. Außerdem erhalten die Verlage von Facebook die Nutzungsdaten derer, die ihre Artikel lesen. Künftig will Facebook Instant Articles für alle Verlage öffnen.

Google hat mit Accelerated Mobile Pages (AMP) einen ähnlichen Service wie Instant Articles gestartet, mit dessen Hilfe sich Beiträge ebenfalls schneller auf Smartphones publizieren lassen. So will auch Google Medienfirmen eine attraktive Plattform für Inhalte auf mobilen Geräten bieten. Apple News funktioniert ähnlich. Zeitungen und Zeitschriften, die mit Google, Apple oder Facebook zusammenarbeiten, erhalten eine größere Reichweite, Werbeeinnahmen und Nutzerprofile, verlieren jedoch die direkten Kundenbeziehungen. Die Gefahr dabei: Intermediäre werden immer stärker und können die Inhalte Dritter nutzen, um eine marktbeherrschende Stellung aufzubauen, von der auf Dauer sämtliche Online-Aktivitäten deutscher Verlagshäuser bedroht werden könnten. Am Ende, so warnen Skeptiker, bleibe Zeitungsredaktionen im schlechtesten Fall allenfalls die Funktion von Online-Zulieferern.

Digitaler Kiosk: Fast Food to go

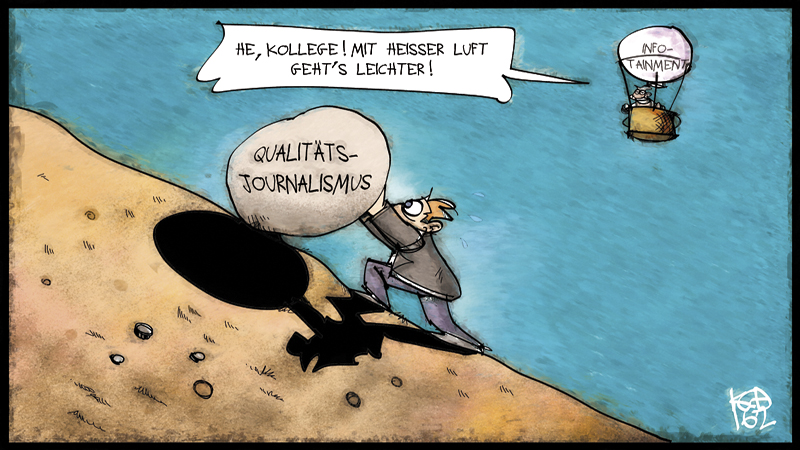

Um möglichst autonom agieren zu können, suchen die klassischen Medienunternehmen nach Alternativen jenseits der großen Online-Konzerne aus den USA. Dazu zählen etwa Digital-Kioske wie Blendle, Pocketstory oder Newscase. Deren Nutzer müssen online keine ganze Zeitung oder Zeitschrift bezahlen, sondern können einzelne Inhalte kaufen, etwa eine Sportmeldung von Bild.de oder eine Wirtschaftsnachricht von FAZ.net. Bezahlt werden muss also nur für entbündelte Inhalte. Verlagshäuser, die mit News-Aggregatoren wie Blendle kooperieren, legen die Preise selbst fest, dürfen siebzig Prozent der Einnahmen behalten, verlieren allerdings den direkten Kunden- bzw. Leserkontakt. Außerdem könnte die entbündelte Vermarktung einzelner Artikel auch die gesamte Publizistik verändern: Während bei einer klassischen Zeitung von jedem etwas – also Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport etc. – geboten wird, lohnt sich im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie bei einer entbündelten Vermarktung eine Mischkalkulation kaum. Vielmehr setzen Redaktionen auf einzelne Berichte, die sich gut verkaufen lassen und ein großes Potenzial für die Verbreitung über soziale Online-Netzwerke versprechen. Eine mögliche Folge: Häppchen-Journalismus für die Hashtag-Generation, Infotainment statt facettenreicher Pluralismus.

Um eine möglichst emotionale Aufbereitung von Nachrichten geht es auch beim sogenannten Social Publishing. Dabei handelt es sich um werbefinanzierte Online-Angebote nach dem Vorbild von BuzzFeed. Im vergangenen Jahr starteten Zeit Online (ze.tt), Spiegel Online (bento) und Bild.de (BYou) neue Portale für die Generation der Millennials, also derer, die um die Jahrtausendwende geboren wurden. Ähnliche Projekte initiierten auch das „Handelsblatt“ (Orange) und der „Südkurier“ (Himate). Diese Angebote sind Experimentierplattformen, auf denen News in Form von bunten Geschichten erzählt werden, um im Social-Media-Zeitalter möglichst schnell möglichst große Aufmerksamkeit zu erregen und hohe Reichweiten zu erzielen. Zur Finanzierung soll bei bento und ze.tt auch Native Advertising beitragen. Dabei handelt es sich um Werbung, die von redaktionellen Inhalten kaum noch zu unterscheiden ist. bento kennzeichnet solche Texte als „Sponsored Post“. Kritiker befürchten, dass Nachrichten, die für Apps und Social Media auf eine Einzelvermarktung samt Native Advertising zugeschnitten und von Algorithmen personalisiert angeboten werden, zunehmend zu einer Atomisierung und weiteren Kommerzialisierung des Journalismus führen. Über die Rolle, die Intermediäre wie Facebook und Google (inklusive YouTube) für Meinungsbildung und Pluralismus in der Demokratie spielen, existieren praktisch keinerlei empirische Forschungsergebnisse.

Die Annahme, der Markt schaffe automatisch Vielfalt und publizistische Qualität, hat sich längst als Illusion herausgestellt. Entsprechend optimistische Modelle wurden zunächst von der Medienkonzentration in Frage gestellt und dann durch die All-for-free-Mentalität der Internetwelt. Und der Journalismus? Er ist aus wirtschaftlicher Sicht ein „meritorisches Gut“. Das bedeutet, dass die Nachfrage privater Nutzer nach bezahltem Qualitätsjournalismus hinter dem gesellschaftlich gewünschten Ausmaß zurückbleibt. Besonders deutlich wird dies im World Wide Web, wo vieles wie Journalismus aussieht, aber Public Relations oder Laien-Publizistik ist. Journalismus, so scheint es, ist kein Geschäftsmodell (mehr). Die zentrale Währung im Online-Zeitalter sind Nutzerdaten, die an die Werbewirtschaft verkauft werden können. Je genauer das Nutzerprofil, desto geringer sind die Streuverluste bei der Ansprache bestimmter Zielgruppen. Journalismus ist im Internet häufig nur Mittel zum Zweck: Er soll Aufmerksamkeit und hohe Reichweiten sichern. Dabei geht es weniger um publizistische Qualität als darum, möglichst viele Mausklicks zu sammeln. Drohende Folgen sind Fast-Food-News und Boulevardisierung, Schwarz-Weiß-Malerei und eine Entgrenzung des Jour-nalismus in Bezug auf Entertainment und Werbung. Das ökonomische Fundament für Quali-tätsjournalismus verliert an Substanz. So bezeichnet sich etwa die Axel Springer SE als der „führende digitale Verlag in Europa“, macht mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes mitt-lerweile mit digitalen Geschäften, jedoch stammt der Großteil des Umsatzes nicht aus Einnahmen auf dem Lesermarkt (Einzelverkauf, Abonnements), sondern aus dem Bereich der Online-Anzeigen.

Stiftungen als Allheilmittel?

Im Internet verdienen die meisten Medienunternehmen vor allem durch Werbung und E-Commerce, nicht aber durch journalistische Inhalte. Die Demokratie indes braucht Medien- und Meinungsvielfalt. Deshalb müssen neue Finanzierungsmodelle her. In den USA mildern große Stiftungen die negativen Folgen des Zeitungssterbens. Vor allem die John S. and Ja-mes L. Knight Foundation finanziert Recherche-Projekte und unterstützt technologische Innovationen für digitalen Journalismus. Hochgelobtes Beispiel dieser von Mäzenen unterstützten Entwicklung ist die gemeinnützige Organisation ProPublica, die vom Milliardär Herbert M. Sandler zur Förderung von investigativem Journalismus finanziell angeschoben wurde. Mit einem Budget von jährlich etwa zehn Millionen Dollar recherchieren in New York mehr als dreißig fest angestellte Journalisten exklusive Beiträge über Skandale in den Macht-Sphären von Politik und Wirtschaft.

Stiftungen sind kein Allheilmittel. Aber immerhin: Der Expertenkreis Stiftungen & Qualitätsjournalismus im Bundesverband Deutscher Stiftungen, dem fast dreißig Stiftungen angehören, hat im vergangenen Jahr beschlossen, den Wert journalistischer Produkte für die Öf-fentlichkeit deutlicher herauszustellen. „Stiftungen sind nicht dafür da, erodierende Ge-schäftsmodelle zu heilen“, warnt allerdings Jens Rehländer, Leiter der Kommunikationsabteilung der VolkswagenStiftung davor, allzu stark auf das Stifter-Engagement zu setzen. Stephan Ruß-Mohl, der als Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Luga-no das European Journalism Observatory leitet, dämpft allzu große Heilserwartungen: Von Stiftungen sei „allenfalls eine Zusatz-, aber keine Komplettfinanzierung des Qualitätsjournalismus zu erhoffen“.

In Nordrhein-Westfalen startete im vergangenen Jahr die LfM-Stiftung Vielfalt und Partizipation(jüngst umbenannt in „Vor Ort NRW. LfM Stiftung für Lokaljournalismus), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Landesanstalt für Medien in Düsseldorf. Die gemeinnützige GmbH will die Akzeptanz von Qualitätsjournalismus, digitale Publikationsstrukturen sowie Aus- und Fortbildung von Journalisten in Bezug auf innovative Angebote fördern. Mit den jährlich zur Verfügung stehenden 1,6 Millionen Euro sollen auch innovative journalistische Angebote und alternative Finanzierungsmodelle unterstützt werden. Bislang wurden ein „Handbuch des selbstbestimmten Lokaljournalismus im Netz“ finanziert (und gratis online gestellt) sowie Datenjournalismus-Projekte initiiert. Eine ähnliche Stiftung war auch in Hessen im Gespräch, ist jedoch inzwischen vom Tisch. Im Wiesbadener Landtag einigten sich CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Linke schließlich (gegen die FDP) auf eine kleine Lösung: ein Runder Tisch, an dem Verleger, Journalisten und Gewerkschaften Konzepte zur Rettung von Zeitungen entwickeln sollen. Außerdem soll die landeseigene Bank für Wirtschaftsförderung und Infrastruktur (WI-Bank) Start up-Firmen fördern, die neue Printprodukte entwickeln.

Staatliche Förderung umstritten

Eine staatliche Förderung der Presse gilt stets als problematisch, da sie so ausgestaltet werden muss, dass keinerlei Einfluss auf die Inhalte unabhängiger Zeitungen ausgeübt werden kann. Ziel von Presseförderung ist es, mit Hilfe staatlicher Unterstützung die Pressevielfalt zu erhalten. Entsprechende Maßnahmen stellen zwar eine staatliche Beihilfe dar, sind aber gemäß Artikel 87 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft innerhalb der Europäischen Union zulässig, wenn dadurch nicht der Handel zwischen Mitgliedsstaaten beeinträchtigt wird. In Deutschland erfolgt eine solche Presseförderung nur indirekt durch den für Printmedien verminderten Mehrwertsteuersatz in Höhe von sieben Prozent, der allerdings nicht für den Online-Bereich gilt. Indes haben sich CDU und SPD auf Bundesebene nach Angaben von SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann mittlerweile darauf verständigt, bei der EU-Kommission auf ein Ende dieser „Ungleichbehandlung“ hinzuwirken. Sollte dies gelingen, könnte künftig für Online-Angebote von Zeitungen ebenfalls der reduzierte Mehrwertsteuersatz in Höhe von sieben Prozent gelten. Eine solche staatliche Initiative zur Unterstützung von Zeitungsverlagen hat es in Deutschland lange nicht mehr gegeben: Bis in die 90er-Jahre hinein existierten beispielsweise noch günstige Darlehen für technische oder bauliche Investitionen von Zeitungshäusern (bis 1991) sowie finanzielle Erleichterungen des Postzeitungsdienstes (1995 abgeschafft). In einigen europäischen Ländern gab oder gibt es außer steuerlichen Erleichterungen auch direkte Presseförderung in der Form von Sub-ventionen für Vertrieb oder Investitionen (Österreich, Belgien, Dänemark, Estland, Frankreich, Italien, Norwegen, Portugal, Schweden).

Gegner direkter staatlicher Presseförderung fürchten vor allem um die Unabhängigkeit der Medien, die entsteht, wenn Redaktionen mit Steuermitteln finanziert werden. Dieses Problem besteht nicht, wenn journalistische Produkte generell von der Steuer ausgenommen werden. Deshalb wird seit einiger Zeit auch darüber diskutiert, ob Journalismus nicht im Grunde gemeinnützig sei und deshalb von Abgaben an den Staat befreit werden müsse. „Warum sind in Deutschland der Verbraucherschutz oder die Sportförderung gemeinnützig – guter Recherche-Journalismus aber nicht?“, kämpft etwa das Netzwerk Recherche dafür, Non-Profit-Recherchen steuerlich zu begünstigen. Voraussetzung sind entsprechend gemeinnützige Einrichtungen. Prominentes Beispiel für ein solch alternatives Finanzierungskonzept ist Deutschlands erstes gemeinnütziges Recherchebüro Correct!v. Dem 2014 gestarteten Projekt stellte die Brost-Stiftung für den Zeitraum von drei Jahren insgesamt drei Millionen Euro zur Verfügung. Mittlerweile sind auch noch andere Förderer hinzugekommen: die Augstein Stiftung, die Bundeszentrale für politische Bildung, die Schöpflin-Stiftung sowie etwa 800 Bürger, die monatlich mindestens zehn Euro spenden. Sie ermöglichen es etwa zwanzig fest angestellten Journalisten, unabhängig zu recherchieren, zu schreiben oder auch TV-Reportagen zu machen. Auf Dauer soll bei Correct!v die Bedeutung der Stiftungsfinanzierung abnehmen und durch die Finanzierung über eine Community abgelöst werden.

Community, Genossenschaft & Co.

Weil sowohl Paid Content als auch Werbung im Internet nicht die erhofften Erlöse einspielen, setzen inzwischen einige Online-Publikationen auf Modelle, bei denen Leser zu zahlenden Mitgliedern einer Community werden. Dabei gilt das Prinzip, dass nur diese Mitglieder Zugang zu aktuellen Inhalten erhalten. Auf dieses System stellte etwa Philipp Schwörbel, Gründer der Prenzlauer Berg Nachrichten, seinen Lokalblog um. Er hatte zuvor feststellen müssen, dass sinkende Tarife für Online-Werbung und das Verlangen vieler Werbekunden nach Koppelgeschäften zwischen Werbung und redaktionellen Inhalten die publizistische Qualität bedrohten. Nun sollen die Leser für die notwendigen Einnahmen sorgen – durch einen Beitrag von mindestens 4,90 Euro pro Monat. Alle neuen Texte werden zunächst nur für Mitglieder freigeschaltet, dürfen aber von diesen jederzeit an Dritte weitergeleitet werden.

Auf feste Monatsbeiträge setzt auch das Crowdfunding-Projekt Krautreporter. Die drei Gesellschafter der Krautreporter GmbH, Sebastian Esser, Alexander von Streit und Philipp Schwörbel, hatten vor zwei Jahren nach dem Vorbild des niederländischen De Correspondent von etwa 15.000 Unterstützern mehr als 900.000 Euro Startkapital eingesammelt. Während anfangs noch sämtliche Inhalte für alle lesbar waren, muss inzwischen jeder, der die Reportagen lesen will, mindestens fünf Euro monatlich zahlen. Geplant ist, die GmbH in eine Genossenschaft umzuwandeln. Knapp 300 Mitglieder haben sich bereits dazu entschlossen, Genossen zu werden. Das Finanzierungsmodell ist nicht neu. Auf diese Weise retteten bereits 1992 etwa 3.000 Leser die linksalternative tageszeitung (taz). Zur taz-Genossenschaft gehören heute mehr als 15.000 Mitglieder. Sie haben einmalig einen Anteil von mindestens 500 Euro gezeichnet und auf redaktionelles Mitspracherecht ebenso verzichtet wie auf Gewinnausschüttungen. Das Ergebnis: Bislang wurden zur Stärkung des Eigenkapitals etwa 15 Millionen Euro eingesammelt.

Ganz gleich ob Sponsoren oder Spender, ob Genossenschaft oder Stiftung, ob gemeinnützig oder staatlich gefördert: All diese Methoden sollen helfen, Finanzierungslücken zu schließen. Marktmechanismen allein scheinen im Internet-Zeitalter nicht geeignet, Qualitätsjournalismus zu gewährleisten. Von der Antwort auf die Frage, ob Gewinnziel und publizistische Qualität überhaupt miteinander vereinbar sind, hängt ab, welchen Journalismus sich die digitale Gesellschaft künftig leisten kann – und ob Journalismus dauerhaft auf öffentliche Finanzierung angewiesen sein wird.