Ein deutscher Aggregatzustand: Mitten unter Pegida- Demonstrant_innen bewegt sich die Kamera. Manche schauen offensiv ins Objektiv, andere brüllen „Lügenpresse“ und „Haut ab!“. Der Kamerablick wirkt ratlos. Eine der nächsten Szenen dann: der Blick in eine MDR-Redaktion. Umgang der Medien, Umgang mit den Medien – das war auf der Duisburger Filmwoche ein zwar nicht explizites aber unübersehbares Thema in mehreren Filmen. Umbrüche liegen in der Luft und erfordern „Handeln“, so das Motto der 42. Duisburger Filmewoche vom 06. bis 10. November.

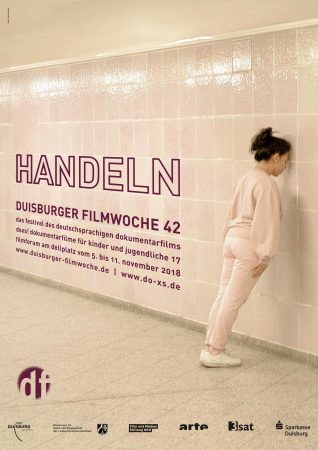

Bild: df / Julia Krämer

In „Aggregat“ erzählt Marie Wilke von deutschen Zu- und Umständen. Sie lässt in gezirkelten Szenen der Demokratie beim Verfertigen zuzusehen. Wie Besucher_innen im Bundestag eingeführt werden. Wie sich die SPD bei einer Wahlkreiskonferenz sortiert. Wie Abgeordnete für das Vorhaben Bürgerbeteiligung trainieren. Und wie eben Medien, konstitutiv für demokratische Prozesse, arbeiten. Das ist klar in Bilder umgesetzt und instruktiv. Nur dass die Bild-Zeitung hier so ungeschoren davonkommt, hinterlässt einen sehr schalen Eindruck.

Explizit dem Zustand der Medien widmet sich der Schweizer Regisseur Dieter Fahrer. Er beobachtet Journalist_innen in vier Medien bei der Arbeit: bei der bürgerlichen Tageszeit BUND, dem Online-Portal Watson, einer öffentlich-rechtlichen Radiosendung und dem zum Zeitpunkt der Dreharbeiten erst entstehenden Online-Magazin „Republik“, das unabhängigen Journalismus verspricht. Als Rahmenerzählung wählte der Regisseur die Geschichte seiner Eltern, die sich immer eine Tageszeitung hielten, sie auch brauchten – und nach der Lektüre den Küchenabfall darin einwickelten.

Der Blick ins Innere der Medienmaschine ist aufschlussreich und geeignet, Vorurteilen entgegenzuwirken. Leider widmet der Film der Frage zu wenig Aufmerksamkeit, woher der Vertrauensverlust kommt und wie man gegen ihn angeht. Es geht in aller professionellen Hektik etwas zu friedlich und harmlos zu.

Ein politischer Skandal und ein Medienskandal war in Österreich die „Waldheim-Affäre“ in den 80er Jahren. Ein Wochenmagazin hatte aufgedeckt, dass der ehemalige UNO-Generalsekretär und damalige Bundespräsidentenkandidat Kurt Waldheim wesentliche Jahre seiner Karriere in der deutschen Wehrmacht verschwieg. Das rief nationale und internationale Proteste hervor, es folgte eine wüste Wahlkampagne – und Waldheim wurde gewählt. In seiner Amtszeit wurde er nie ins westliche Ausland eingeladen.

Die Wiener Regisseurin Ruth Beckermann erzählt ausschließlich aus Archivmaterial, davon sieht man einiges zum ersten Mal. Sie war selbst Aktionistin gegen Waldheim und hat damals ihre ersten Videos gedreht. Sie arbeitet heraus, dass die Waldheim-Affäre einen Wendepunkt in der österreichischen Geschichte darstellte: das Ende jener Lebenslüge, nach der das Land als erstes Nazi-Opfer unschuldig sei. Beckermann macht dabei auch sichtbar, was heute relevant und höchst aktuell ist: Lüge als Mittel der Politik, der massiv aufbrechende Antisemitismus, die Mechanismen der Verdrängung.

Last but noch least auch ein Medienereignis: „Kulenkampffs Schuhe“ von Regina Schilling (3Sat-Preis). Die Autorin erzählt die Geschichte ihrer Familie, zu deren Alltagsleben wie in Millionen anderer Familien das Fernsehen und seine Lieblingsgestalten gehörten: Hans-Joachim Kulenkampff, Hans Rosenthal, Peter Alexander. Bundesdeutsche Zeitgeschichte, gespiegelt in einem Unterhaltungsmedium, wo hinter der glänzenden Fassade immer von neuem die Verdrängungen, Fehlleistungen, Schuldgefühle und Scham durchbrachen, damals kaum bemerkt, aber offenbar wirksam – und durch diesen Film lesbar und sichtbar gemacht.

„Kulenkampffs Schuhe“ ist ein schönes Beispiel dafür, welche Tiefenbohrungen Dokumentarfilme leisten können. Dass es mit dem Genre nicht zum Besten steht, wurde auch auf der Duisburger Filmwoche sichtbar. 3Sat und Arte gehören zu den Preisstiftern und sind die einzigen, die die Gattung Dokumentarfilm noch in relevanter Weise pflegen. Darauf wies die Diskussionsveranstaltung „Dreiecke“ hin – 3Sat als Dreiländersender mit dem wichtigen Sendeplatz „Dokumentarfilmzeit“. Den gibt es seit 25 Jahren, nun mit festem Sendeplatz am Montag um 22.25 Uhr.

Nicht nur Medien stehen im Umbruch, auch die Duisburger Filmwoche. 33 Jahre hat Werner Ruzicka sie geleitet, jetzt geht er in Ruhestand. Er war mit seiner Aufmerksamkeit für dokumentarisches Erzählen und für die Abwehr aller normierten Erzählhaltungen ein Garant. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin stehen offiziell noch nicht fest. Fest steht aber, dass die Fußstapfen sehr groß sind. Man kann nur hoffen, dass es glückt, das gelungene Vorhandene, etwa die Filmgespräche, zu bewahren und gleichwohl auch neue Impulse zu setzen.