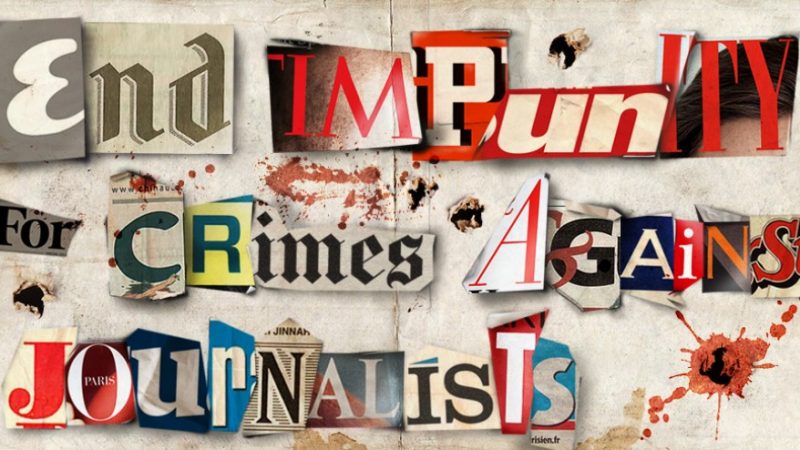

Seit 2006 sind nach Angaben der Vereinten Nationen weltweit mehr als 1.000 Journalisten aufgrund ihrer Arbeit getötet worden. Im Durchschnitt komme alle vier Tage ein Medienvertreter gewaltsam ums Leben, heißt es in einem Bericht, den die UNESCO zum 2. November, dem Internationalen Tag gegen die Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten, vorlegte. Die Aufklärungsrate solcher Fälle liege bei lediglich zehn Prozent, heißt es in einer von der deutschen UNESCO-Kommission Ende Oktober veröffentlichten Mitteilung.

Von 2006 bis 2017 registrierte die UNESCO 1.010 Tötungsfälle, weitere 86 kamen im laufenden Jahr hinzu. Erstmalig habe es 2017 mit 55 Prozent anteilig mehr getötete Journalisten in Ländern ohne bewaffnete Konflikte als in Kriegsgebieten gegeben. Mit 13 beziehungsweise elf Todesfällen führten Mexiko und Afghanistan 2017 die Liste der für Journalisten gefährlichsten Länder an.

Mit 34 Prozent der insgesamt 80 Todesfälle im vergangenen Jahr war den Daten zufolge die Asien-Pazifik-Region die tödlichste für Journalisten weltweit. Es folgen Lateinamerika und die Karibik mit 28 Prozent, die arabische Region mit 22 Prozent, Afrika mit sieben Prozent, Westeuropa und Nordamerika mit sechs Prozent sowie Zentral- und Osteuropa mit drei Prozent der getöteten Journalisten. 90 Prozent der im vergangenen Jahr getöteten Journalisten waren Lokaljournalisten – ein Trend, der sich bereits im letzten Jahrzehnt abzeichnete.

Die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission Maria Böhmer wertete das als besonders verächtliche Verbrechen, „da sie zugleich die Wahrhaftigkeit angreifen, die ein demokratisches Gemeinwesen ausmacht“. Willkürliche Verhaftungen, Folter, Einschüchterungen und die Beschlagnahmung von Recherchematerial seien inakzeptable Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit.

„Die Tötung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Ahmad Khashoggi hat uns alle schockiert“, sagte Böhmer. Die Bedrohung einer freien Presse finde aber auch vor unserer Haustür in Europa statt. Böhmer verwies auf die Ermordungen von Daphne Caruana Galizia in Malta und Jan Kuciak in der Slowakei, „offenbar um sie zum Schweigen zu bringen“. Nur mit einer Presse, die nicht bedroht wird, könne eine reflektierte öffentliche Meinungsbildung gelingen. Die UNESCO-Abteilung für Medien ruft weltweit zur Beteiligung an der Kampagne #ThruthNeverDies auf.