Die knappe Meldung aus Ankara vom 9. November ging hierzulande nahezu unter. Doch für die Medien und ihre Nutzer*innen in der Türkei war sie wichtig: Denn das türkische Verfassungsgericht hat das vor einem Jahr beschlossene „Desinformationsgesetz“ bestätigt. Beim Deutschlandbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan am 17. November dürfte das Thema keine Rolle gespielt haben.

Damit bleiben die Versuche der Opposition und von Journalistenverbänden erfolglos, das heftig umstrittene Gesetz zu annullieren. Die Vorschrift ermöglicht Haftstrafen für Journalist*innen und Nutzer*innen sozialer Medien, wenn sie wegen der Verbreitung „wahrheitswidriger Informationen“ verurteilt werden. Als Beispiele nennt das Gesetz in Artikel 29 Falschinformationen über die Sicherheit des Landes, die öffentliche Ordnung oder die allgemeine Gesundheit. Nach Angaben der Zeitung „Cumhuriyet“ sind seit der Verabschiedung des Gesetzes bereits etwa 30 Menschen wegen Desinformation strafrechtlich verfolgt worden.

Dabei definiert das Gesetz nicht, was unter Desinformation genau zu verstehen ist. Der Europarat hatte bereits vor der Verabschiedung im Oktober 2022 gewarnt, das Gesetz sei so vage formuliert, dass die angedrohten Haftstrafen zu vermehrter Selbstzensur führen könnten. Da zudem auch die türkische Justiz nicht unabhängig ist, können sich Betroffene sehr schnell im Gewahrsam wiederfinden. Laut Amnesty International wurde mit dem Journalisten Sinan Aygül aus Bitlis im Dezember 2022 erstmals eine Person auf Grundlage des neuen Straftatbestands in Untersuchungshaft genommen. Er hatte in den sozialen Medien einen Post geteilt, der Anschuldigungen über sexuellen Missbrauch enthielt.

Soziale Medien im Visier

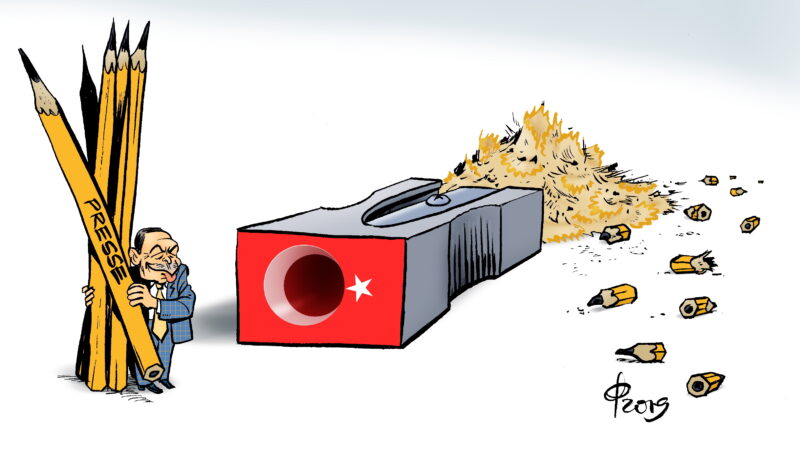

Ohnehin beschränkt sich die Zielgruppe, die mit dem Gesetz mundtot gemacht werden soll, nicht auf Medienschaffende. Denn gegen die Pressefreiheit gehen die türkischen Behörden schon seit vielen Jahren rigoros vor. So werden inzwischen fast alle großen Zeitungen des Landes und auch die wichtigsten Fernsehsender von der Regierungspartei AKP kontrolliert oder sind im Besitz von Freunden von Präsident Erdoğan. Die Organisation Reporter ohne Grenzen führt die Türkei inzwischen auf ihrer Rangliste der Pressefreiheit nur noch auf Platz 165 von 180 Staaten. 2005 war die Türkei noch auf Platz 98 gelistet, weil es damals noch möglich war, kritisch über die Regierungspolitik zu berichten. Heute droht dafür der Vorwurf der Desinformation, weil zu befürchten ist, dass in der Parteizentrale der AKP festgelegt wird, was unter Information fällt und was angeblich Fake News sind. Aktuell befinden sich laut Reporter ohne Grenzen 14 Journalist*innen in Haft.

Wer sich in den sogenannten sozialen Medien bewegt, muss inzwischen genauso mit Repression rechnen wie Journalist*innen, Oppositionspolitiker*innen, Menschenrechtler*innen, Kurd*innen oder Wissenschaftler*innen. Yusuf Kanli vom türkischen Journalistenverband hatte schon im vergangenen Jahr die Befürchtung geäußert, dass „das Gesetz der Justiz alle Türen öffnet, gegen Nutzer sozialer Medien vorzugehen“. Es droht zu greifen, sobald ein regierungskritischer Post geteilt oder geliked wird. „Die Schere im Kopf hat zugenommen“, sagen Menschen, die auf X, Facebook oder Instagram besonders aktiv sind: „Es werden viel seltener Inhalte geteilt als früher.“

Trotzdem gibt es in der Türkei natürlich Personen, die Erdoğan weiterhin offen kritisieren, ebenso wie (Online-)Medien, die sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn sie möglicherweise vorsichtiger geworden sind. Allerdings gehen sie in der Wahrnehmung ziemlich unter, was auch der Wahlkampf vor der Präsidentschaftswahl im Mai 2023 gezeigt hat, als Erdoğan und seine AKP die Berichterstattung extrem dominierten, während die Opposition nur ganz selten und in sekundenkurzen Sequenzen vorkam. Mit dem „Zensurgesetz“, wie Kritiker es nennen, ist ein weiterer Teil der noch verbliebenen Pressefreiheit verschwunden.

Wohl kein Thema beim Erdoğan-Besuch

Selbst wer diese Situation nicht mehr aushält oder vor Drohungen ins Ausland geflüchtet ist, muss mit Verfolgung rechnen. Dabei nutzt Ankara auch Fahndungen über Interpol, um unliebsame Stimmen mundtot zu machen. Im Mai 2023 dokumentierten die Reporter ohne Grenzen mehrere Fälle, in denen Medienschaffende auch im Exil eingeschüchtert wurden. Der Fall des seit 2016 in Berlin lebenden früheren „Cumhuriyet“-Chefredakteurs Can Dündar steht exemplarisch dafür. Er wurde im Dezember 2020 in Abwesenheit zu mehr als 27 Jahren Gefängnis verurteilt; weitere Verfahren stehen noch aus. Seine journalistische Arbeit setzt er dennoch von Berlin aus fort.

Bei den Gesprächen des türkischen Präsidenten Erdoğan in Berlin dürften die Repressionen gegen Medienschaffende und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit im Netz jedoch keine Rolle gespielt haben. Der Besuch wurde überlagert vom Nahost-Konflikt und den in Deutschland heftig kritisierten jüngsten Äußerungen Erdoğans. Der hatte die Hamas zuvor als Befreiungsorganisation und Israel als Terrorstaat bezeichnet.