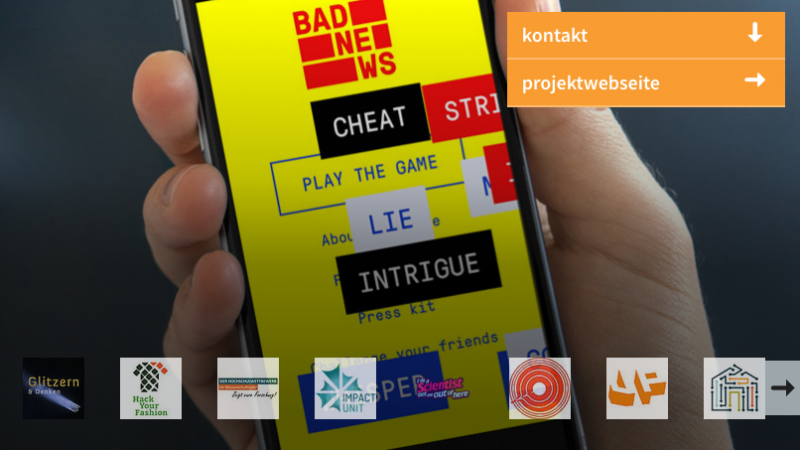

Fake News bevölkern das Netz. Nicht immer sind sie leicht durchschaubar. Seriöse Medien versuchen zu entlarven, argumentieren mit Fakten. Nun soll auch das Onlinespiel „Bad News“ das Problembewusstsein über Desinformationen im Internet stärken. Die Spieler*innen versetzen sich dazu in die Rolle eines üblen Erschaffers und Verbreiters von Falschmeldungen. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Follower zu gewinnen, ohne dabei an Glaubwürdigkeit zu verlieren.

„Bad News“ will über gefälschte Nachrichten und irreführende Online-Meldungen aufklären und Jugendliche für eine aufmerksame Mediennutzung sensibilisieren. Die Entwickler*innen empfehlen das kostenlos vertriebene Spiel für Jugendliche ab 14 Jahren, für Kinder ab acht gibt es eine Junior-Variante. Für die Integration in Bildungsprojekte oder den Schulunterricht stehen außerdem Begleitmaterialien zur Verfügung.

Die erste Version von „Bad News“ wurde und von der niederländischen Organisation DROG, die sich gegen die Verbreitung von Desinformation einsetzt, in Zusammenarbeit mit Forscher*innen der University of Cambridge entwickelt und im November 2017 in holländischer Sprache veröffentlicht. Die gemeinnützige Initiative Wissenschaft im Dialog gGmbH brachte es nun auch nach Deutschland.

„Wir glauben, dass man Desinformation am besten erkennt, indem man sie selbst erzeugt. Bei DROG laden wir Sie ein, aus Ihrer Komfortzone herauszutreten und sich in den Kopf des „Bösewichts“ zu versetzen,“ erklären die Macher*innen ihren Ansatz.

Manipulative Absichten spielerisch aufgedeckt

Das Onlinespiel basiert auf einem schriftlichen Dialog zwischen User und Spielleitung. Wer erfolgreich fälscht und die Gemüter im Netz erhitzt, gewinnt im Laufe des Spiels Follower und wird mit digitalen Abzeichen belohnt: Sie werden für „Identitätsbetrug“, „Emotion“, „Polarisierung“, „Verschwörung“, „Verruf“ und „Trollen“ verliehen. So wird die Aufklärung über Fake News und Emotionalisierung in spielerischer Form mit klassischem Belohnungssystem vermittelt. Die Spieler*innen gewinnen auf ironische Art Einblicke in die Methoden und Taktiken, mit denen echte Verbreiter von Desinformation häufig arbeiten.

Die Macher*innen des Spiels verwenden den Begriff Desinformation, um die ganze Bandbreite der Methoden abzudecken, mit denen Leser*innen in die Irre geführt werden können. Im Gegensatz zu einer Fehlinformation, die schlicht falsch ist, verbergen sich hinter Desinformation betrügerische oder manipulative Absichten.

Um digitale Desinformation zu bekämpfen, versuchen Staaten, Firmen und soziale Organisationen Nutzer*innen für das Problem zu sensibilisieren oder Regeln dafür zu schaffen. Häufig wird das Fact-Checking – also die Richtigstellung von Desinformation mit journalistischen Mitteln – dagegengesetzt. Dass Fact-Checking allein zur Symptombehandlung von Desinformationskampagnen nicht ausreicht, liegt auch an den sozialen Medien selbst: Die Richtigstellung erreicht in der Regel deutlich weniger Menschen als die entsprechenden Fake News.

Es geht mehr um Techniken als um Inhalte

Der Beitrag, den Fact-Checking und politische Bildung zur Medienkompetenz leisten, gerät im Online-Spiel mitunter ins Hintertreffen. Ein Beispiel aus „Bad News“ verdeutlicht das Dilemma: Die fiktive Twitter-Userin Marlene hat eine Verhaftung beobachtet. Die Spielleitung bietet an:

„Die Erzählung von Marlene lässt zwei Interpretationen zu: Polizeigewalt oder steigende Kriminalität. Welche wählst du?“

Die Wahl fällt auf „Polizeigewalt“. Die Spielleitung antwortet:

„Ein traditioneller Standpunkt von links. Gute Wahl. Du hättest auch rechts wählen können. Es macht keinen Unterschied: Man wählt eine Seite und verteufelt die Gegenseite.“

Dass es natürlich quantitativ, qualitativ und gesellschaftlich doch einen großen Unterschied macht, ist für den Spielausgang vielleicht nicht ausschlaggebend. Das Bildungsziel eines kritischen Medienumgangs wird mit diesem Beispiel dennoch verfehlt. Im Spiel geht es nämlich mehr um die Methode als um den Inhalt von Desinformation.

Ein wichtiges Werkzeug im Umgang mit Fake-News bleibt aber die Förderung eines kritischen Bewusstseins in Bezug auf Informationen und Quellen. Die kann nur gelingen, wenn auch genügend Wissen über den Kontext der Nachricht vorhanden ist. Wissen und Bildung können Desinformation entgegenwirken, auch wenn dies einen enormen Aufwand bedeuten. Denn hier geht es nicht um abrufbares Faktenwissen, sondern um einen kompetenten Umgang mit Medien und deren Funktionsweisen, den man sich aneignen muss.

„Bad News“ ist dennoch ein unterhaltsames Spiel. Es kann das Bewusstsein für Desinformation verbessern, indem es Spieler*innen einen Perspektivwechsel ermöglicht. Diese Erkenntnisse können helfen, nicht so leicht auf irreführende Nachrichten hereinzufallen. Das Online-Spiel ist letzten November mit dem Pädagogischen Medienpreis 2020 der Initiative Studio im Netz ausgezeichnet worden.