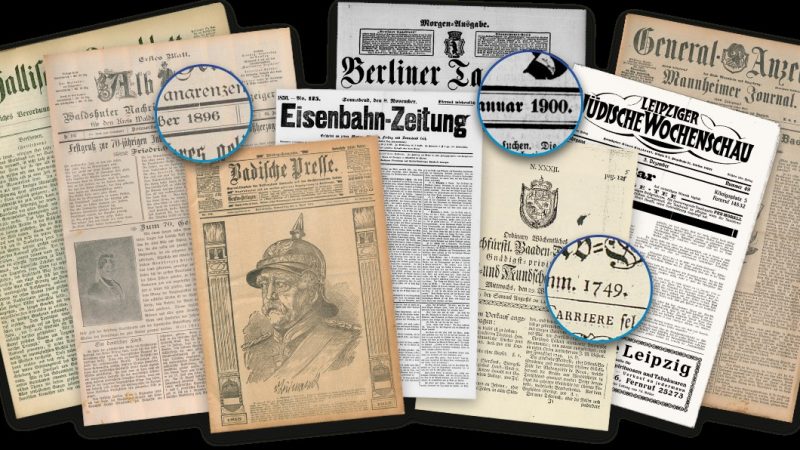

Die Deutsche Digitale Bibliothek schaltet mit dem Deutschen Zeitungsportal einen zentralen Zugang zu digitalisierten historischen Zeitungen von 1671 bis 1950 frei. Rund 4,5 Millionen Zeitungsseiten in circa 600.000 Ausgaben stehen online und kostenfrei zur Verfügung. Nutzer*innen können Zeitungen über Titel, Verbreitungsort oder Erscheinungsdatum finden und nach verschiedenen Kriterien sortieren. Ein Kalender zeigt an, wann welche Zeitung erschienen ist.

„Mit beliebigen Stichwörtern kann nach Zeitungen oder in Zeitungen, einzelnen Ausgaben oder Seiten gesucht, die Suchergebnisse nach Erscheinungszeitraum oder Ort, Sprache oder Bibliothek gefiltert werden. Während die stufenlos vergrößerbare Originalabbildung angezeigt wird, ist eine Recherche im Text möglich. Ganze Ausgaben oder einzelne Seiten sind überdies als Download verfügbar“, heißt es in einer Presseinformation. Über eine öffentliche Programmierschnittstelle (API) könne auf Bilder, Volltexte und Metadaten zugegriffen werden. Alle Zeitungsausgaben seien mit einer Lizenz oder einem Rechtehinweis versehen, so dass Nutzer*innen jederzeit wissen, wie die Zeitungen verwendet werden dürfen.

Das Deutsche Zeitungsportal startet mit 247 Zeitungen aus neun Bibliotheken, die einen Zeitraum von fast drei Jahrhunderten umfassen und zu einem Anteil von 84 Prozent über eine Volltexterschließung verfügen. Die älteste Zeitung „Il corriere ordinario“ ist 1671 erschienen, die jüngste, die „Badische Neuesten Nachrichten“, am 30. Dezember 1950.

Das Angebot werde fortlaufend ausgebaut, so dass die Anzahl der Zeitungen stetig wachse, ehißt es weiter. Langfristig solle das Deutsche Zeitungsportal alle digitalisierten historischen Zeitungen zugänglich machen, die in deutschen Kultur- und Wissenseinrichtungen aufbewahrt werden.