Seit gestern hat Deutschland eine neue Bundesregierung. Das Personalkarussell dreht sich – sowohl in der Politik als auch in der PR. Einige prominente Namen der künftigen Mannschaft von Bundeskanzler Friedrich Merz kommen aus dem Journalismus. Zu den spektakulärsten Seitenwechseln zählen die Personalien Stefan Kornelius und Wolfram Weimer. Kornelius, seit 2000 in leitender Funktion bei der Süddeutschen Zeitung, zuletzt als Ressortleiter Politik, tritt die Nachfolge von Steffen Hebestreit (SPD) als Regierungssprecher an. Mit Weimer wird gar ein Verleger („Business Punk“) und Publizist („Cicero“) und Ex-Focus-Chefredakteur neuer Staatsminister für Kultur und Medien.

Meinung

Das Problem mit der Rotation

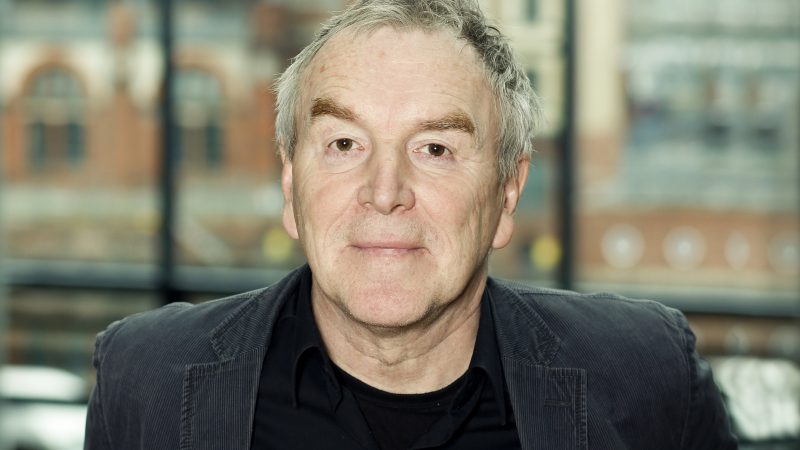

Demokratischer Journalismus ist grundsätzlich der breiten Öffentlichkeit verpflichtet. Sprecher*innen und Redenschreiber*innen dagegen sind verantwortlich gegenüber dem Politiker, für den sie kommunizieren. Aufgrund dieser unterschiedlichen Aufgabenbeschreibung erscheint eine Rotation zwischen beiden Positionen nicht unproblematisch. Solche Seitenwechsel mögen aus individueller Sicht durchaus interessant sein. Aber: „Das Vertrauen in den Journalismus als Vierte Gewalt dürfte bei aufmerksamen Beobachtern des Zeitgeschehens dadurch nicht gerade gefördert werden“, findet Uwe Krüger, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Lehr- und Forschungsbereich Journalismus des Instituts für Kommunikations- und Medienwissenschaft und Forschungskoordinator des Zentrums Journalismus und Demokratie der Uni Leipzig.

Zwar kenne er keine Untersuchung, die die Folgen dieser Drehtür-Praxis auf die Einstellungen der Bürger*innen zur Glaubwürdigkeit der Medien abgefragt habe. Allerdings liefert die Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen einige Hinweise zur Medienskepsis vieler Bürger*innen. Demnach stimmten Ende 2023 immerhin 43 Prozent der Befragten der Aussage voll oder teilweise zu, dass die etablierten Medien und die Politik Hand in Hand arbeiten würden, um die Meinung der Bevölkerung zu manipulieren.

„Wenn einer eben noch Moderator des Heute Journals war und morgen in der Bundespressekonferenz das Sprachrohr von Angela Merkel verkörpert, kann man als TV-Zuschauer schon einen Knoten im Hirn bekommen“, diagnostiziert Krüger. Er spielt auf den Fall des langjährigen ZDF-Nachrichtenredakteurs Steffen Seibert an. Der war von 2010 bis 2021 Sprecher der Regierung Merkel. Sein verbrieftes Rückkehrrecht zu seinem früheren Arbeitgeber ZDF nahm er danach allerdings nicht in Anspruch, sondern entschied sich lieber für den Posten des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Israel.

Autor einer Merkel-Biografie

Der neue Regierungssprecher Kornelius ist den meisten Deutschen sicher nicht so ein Begriff wie seinerzeit Seibert. Aber dass der Politikchef einer der wichtigsten überregionalen Qualitätstageszeitungen jetzt plötzlich auf die andere Seite des Schreibtischs wechsle, sei schon bemerkenswert, konstatiert Medienwissenschaftler Krüger. Andererseits könne man es auch konsequent nennen, „weil er auch vorher nicht immer Distanz zur Bundesregierung gehalten hat“. Kornelius ist Autor einer Merkel-Biografie, war Mitglied in diversen transatlantischen Organisationen, unter anderem im Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, wo er ja „schon laut Satzung verpflichtet war, die Bundesregierung in außen- und sicherheitspolitischen Belangen zu beraten“.

Dass hohe PR-Posten von Journalist*innen bekleidet werden, ist mittlerweile schon Usus. Steffen Hebestreit, bis vor kurzem Sprecher der Ampel-Regierung unter Olaf Scholz, hatte 2002 bei der Frankfurter Rundschau angeheuert und bis 2013 für die DuMont Redaktionsgemeinschaft gearbeitet. 2014 wurde er Sprecher der damaligen SPD-Generalsekretärin und heutigen DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi, später dann Sprecher von Finanzminister und noch später Bundeskanzler Olaf Scholz. Seine Stellvertreter hießen zuletzt Christiane Hoffmann (Ex-„Spiegel“) und Wolfgang Büchner (Ex-„Spiegel“- und dpa-Chefredakteur). Gespannt darf man darauf sein, welche berufliche Richtung die Ausscheidenden einschlagen werden.

Einen besonders fragwürdigen Drehtüreffekt zwischen Politik und Journalismus verkörpert die Karriere von Ulrich Wilhelm. Er fungierte in der ersten Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel als Chef des Bundespresseamtes und ließ sich direkt danach 2010 zum Intendanten des Bayerischen Rundfunks wählen. Der Wechsel Wilhelms von der Regierungstätigkeit an die Spitze einer öffentlich-rechtlichen Anstalt wurde in den Medien heftig kritisiert – als falsches Zeichen, das Vorbehalte gegen die Öffentlich-Rechtlichen verstärke. Dass Wilhelm während seiner zweiten Amtszeit auch noch den ARD-Vorsitz übernahm, machte die Sache nicht besser.

Ein Glaubwürdigkeitsproblem

Haben Rückkehrer in den Journalismus ein Glaubwürdigkeitsproblem? Die Frage stellt sich vor allem dann, wenn prominente Medienprotagonisten sich auf Zeit als Sprachrohre der Mächtigen verdingen. Eine Rückkehr Seiberts in die Nachrichtenredaktion des ZDF wäre sicher ein No-Go gewesen. Andere Fälle müssen differenziert beurteilt werden. Anna Engelke leitete jahrelang das ARD-Hauptstadtstudio des NDR-Hörfunks, wechselte 2017 als Sprecherin von Frank-Walter Steinmeier ins Bundespräsidialamt und übernahm zum 1.7. 2024 die Leitung der Gemeinschaftsredaktion Radio im ARD-Hauptstadtstudio. Hm.

Ein vergleichsweise aktuelles Beispiel für den umstrittenen Drehtüreffekt ist auch der Kasus Ulrike Demmer. Berufliche Stationen: Korrespondentin von Spiegel und Focus, später Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Von 2016 bis 2021 war sie während der letzten Amtszeit von Merkel auf SPD-Ticket stellvertretende Regierungssprecherin, ehe sie 2023 zur Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) avancierte. In der Auseinandersetzung um den neuen RBB-Staatsvertrag leistete sie immerhin Widerstand gegen Versuche der Landespolitik, Einfluss auf Programm und Personal des Senders zu nehmen.

Interessant auch der Fall von Bela Anda, dem ehemaligen „Bild“-Redakteur, der 1999 auf die Regierungsseite wechselte. Erst als Vize, dann in der zweiten rot-grünen Koalition unter Gerhard Schröder von 2002 bis 2005 Regierungssprecher und Chef des Bundespresseamtes. 2012 kehrte er für drei Jahre als stellvertretender Chefredakteur zu Bild zurück, ehe er sich mit einer eigenen PR-Agentur selbstständig machte.

Für jeden, der im politischen Journalismus zuhause sei, müsse dies eigentlich eine reizvolle Aufgabe sein, sagte er kürzlich in „@mediasres“, dem Medienmagazin des Deutschlandfunks. Ihn habe immer brennend interessiert, „was passiert da, wenn die Türen zugehen“. Als politischer Journalist könne man zwar Minister auf Reisen begleiten und gelegentlich „durch den Türspalt schauen“, aber letztlich nie erfahren, „wie es wirklich ist“.

Medienwissenschaftler Krüger hält Seitenwechsel indes grundsätzlich für problematisch. Sie schwächten tendenziell den Journalismus und stärkten die PR. Wenn beim Bürger erst einmal der Verdacht aufkomme, die Nähe zu einem Politiker oder zur Regierung finde ihren Niederschlag in der Berichterstattung, „dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen“.