Ein ethischer Kompass ist angesichts zunehmender Desinformation immer wichtiger – für Journalist*innen, aber auch Mediennutzende. Positivbeispiele einer wertebewussten Berichterstattung wurden jüngst zum 20. Mal mit dem Medienethik Award, kurz META, ausgezeichnet. Eine Jury aus Studierenden der Stuttgarter Hochschule der Medien HdM vergab den Preis diesmal für zwei Beiträge zum Thema „Roboter“: Ein Radiostück zu Maschinen und Empathie und einen Fernsehfilm zu KI im Krieg.

Sie seien „aufklärend, nachvollziehbar in der Argumentation und von ethischer und gesellschaftlicher Relevanz“, so HdM-Professorin Petra Grimm, die das META-Projekt initiiert hatte und nun zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Karla Neef betreut. Bei der Jubiläumsveranstaltung im Rahmen der Fachtagung IDEepolis erklärte sie, neben der Sensibilisierung der Journalist*innen gehe es beim META um die Medienkompetenz der Studierenden. Sie sollten lernen, „ethische Fragestellungen und die Rolle und Qualität der medialen Berichterstattung zu reflektieren“.

Journalistische Qualität und ethische Relevanz

Für den META 2023/24 hatten 50 Studierende des Studiengangs Digital- und Medienwirtschaft zwei Semester lang knapp 3.500 Einzelbeiträge analysiert und anhand der MediaCharta bewertet. Dieser Kriterienkatalog wurde zum Projektstart 2003 entwickelt und ist immer noch aktuell, so Neef im Gespräch mit M. Er enthalte Kategorien zur Beurteilung journalistischer Qualität und ethischer Relevanz. Für die Preisvergabe müsse mindestens eines der drei zentralen medienethischen Kriterien erfüllt sein: „Ethische bzw. gesellschaftliche Relevanz“, „Handlungsrelevanz“ und „Wertevermittlung“.

Der META wird jährlich zu einem aktuellen Thema für unterschiedliche Mediengattungen vergeben. Zum Start ging es wegen des Irakkriegs um „Kriegsberichterstattung“, gefolgt von „Wirtschaft und Ethik“, „Bildung und Medien“ bis hin zu verschiedenen Aspekten der „Digitalisierung der Gesellschaft“, die seit 2014 META-Thema sind. Damals entstand das Institut für Digitale Ethik zur Bündelung der medienethischen Arbeit an der HdM. Für das anwendungsbezogene didaktische Konzept des META-Projekts wurde Petra Grimm bereits 2011 mit dem Landeslehrpreis ausgezeichnet. Bis heute scheint es Studierende für ethische Fragestellungen zu begeistern. Bei den engagierten Diskussionen über den Film zu „KI im Krieg“ seien sie sehr schnell auf Ukrainekrieg, Aufrüstung, Wehrpflicht zu sprechen gekommen und was das für ihr Leben bedeutet, erzählt Karla Neef.

KI im Krieg

Für „Flash Wars – KI im Krieg“ erhielt der österreichische Filmemacher Daniel Andrew Wunderer den META in der Kategorie TV. Die Doku, die am 14. März 2024 im rbb Fernsehen lief, dreht sich um die Frage, wie sich Kriege und Konflikte durch den Einsatz von KI und autonomen Waffensystemen verändern. Erst mit dem Ukrainekrieg 2022 wurde das Thema aktuell und Wunderer konnte seinen Film produzieren. Drei Jahre lang hatte er dafür weltweit recherchiert. Es kommen zahlreiche Expert*innen mit verschiedensten Perspektiven zu Wort: aus Sicherheitsbranche und Militär, Roboter- und Rüstungsproduktion,

Informatik, Politik, Wissenschaft, Polizei, Bürgerrechtsbewegung und eine Roboter-Ethikerin. Es sei Wunderer gelungen, das hochkomplexe Thema „in seiner ganzen Breite und Tiefe“ auch für Laien verständlich darzustellen und zur ethischen Reflexion anzuregen – so Laudatorin Jasmin Müller – und damit Handlungsrelevanz, eines der wichtigsten META-Kriterien, zu schaffen: „Sein Film ist nicht weniger als ein Appell an die Weltgemeinschaft und damit auch an uns als Gesellschaft, Verantwortung für die Entwicklung neuer Technologien zu übernehmen.“

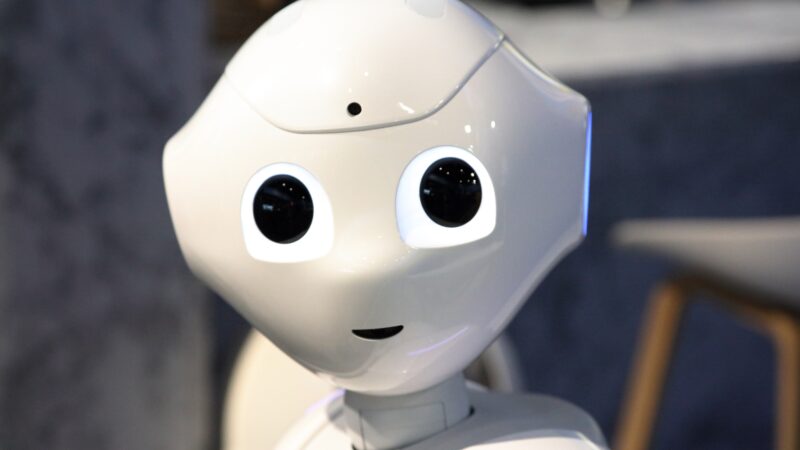

In der META-Kategorie Radio war es der Perspektivwechsel beim Blick auf das Verhältnis Mensch – Roboter, der die studentische Jury in Carina Schroeders „Dürfen wir Maschinen verletzen?“ überzeugte. In ihrem Beitrag, der am 15. Juni 2023 in der Sendung Zeitfragen (Deutschlandfunk Kultur), ausgestrahlt wurde, analysiert sie anhand von Studien und Experteninterviews die Folgen, wenn Menschen Maschinen schlecht behandeln. Roboter als willenlose Objekte würden zwar nichts empfinden, aber die menschliche Empathiefähigkeit könne Schaden nehmen. Schroeder habe die gesellschaftlichen und ethischen Herausforderungen für unsere zukünftige Interaktion mit Maschinen differenziert, prägnant und zur Reflexion anregend vermittelt, lobte Katharina Siebecke-Yrisarry von der studentischen Jury.

Normen und Regeln für den Umgang mit Robotern

Fazit: Beide Preisträger*innen appellieren an unser aller Verantwortung, gesellschaftliche Normen und Regeln für den Umgang mit Robotern aufzustellen – sei es mit Maschinen im Alltag oder mit KI im Krieg. Filmemacher Wunderer geht angesichts von „Flash Wars“ – durch unkontrollierte Waffensysteme ausgelöste Kriege – noch weiter und plädiert dafür, sich auf verbindliche Regeln und Grenzen für die Verwendung neuer Technologien zu einigen und diese festzulegen. Diesem Appell schloß die studentische Jury sich „sehr gerne an“. Damit zeigt sich, dass der META auch als Lehrprojekt das ist, was Initiatorin Petra Grimm sich im Jubiläumsgespräch wünschte, dass „Studierende erfahren, was guter Journalismus für eine Demokratie bedeutet“.