Pommesbude, Adiletten und Karl Marx beim Yoga: In „Scheiblettenkind“ erzählt Eva Müller von einer jungen Frau, die in einem westdeutschen Dorf als Kind von Arbeiter*innen aufwächst. Die Heldin dieser autofiktionalen Graphic Novel sucht nach einem anderen Leben und führt dabei einen ständigen Kampf – mit den Umständen, in die sie hineingeboren wurde, und mit sich selbst. Müller verfällt dabei nie in simple Schemata, sondern lotet mit einem beeindruckenden Blick für Details die vielfältigen Formen von Ausgrenzung und Abgrenzung aus.

Eva Müller schildert in „Scheiblettenkind“ das Leben einer jungen Frau, die sich immer irgendwie fehl am Platz fühlt – auch, weil ihr Umfeld sie gerne daran erinnert, dass sie nicht dazugehört: sie, das Mädchen mit den billigen Jeans, das in einer Pommesbude jobbt, deren Eltern Schichten in der Fabrik schieben, deren Oma nie das Meer gesehen hat.

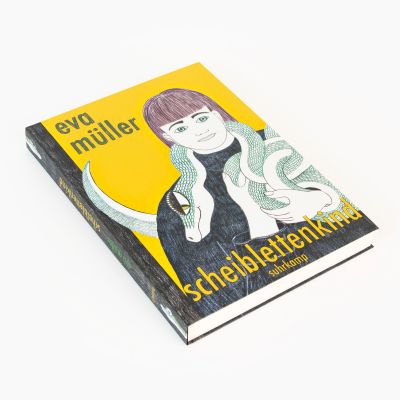

Die Schlange ist eine ständige Begleiterin. Mal streckt sie die Zunge heraus und macht sich mit einem Zischen bemerkbar, mal blickt sie der Heldin der Geschichte über die Schulter. Wenn es besonders schlimm ist, wickelt sie sich um ihren Körper. Die Schlange nennt die Protagonistin eine Blenderin und eine Verliererin. Sie ist es auch, die ihr den titelgebenden Spitznamen verpasst.

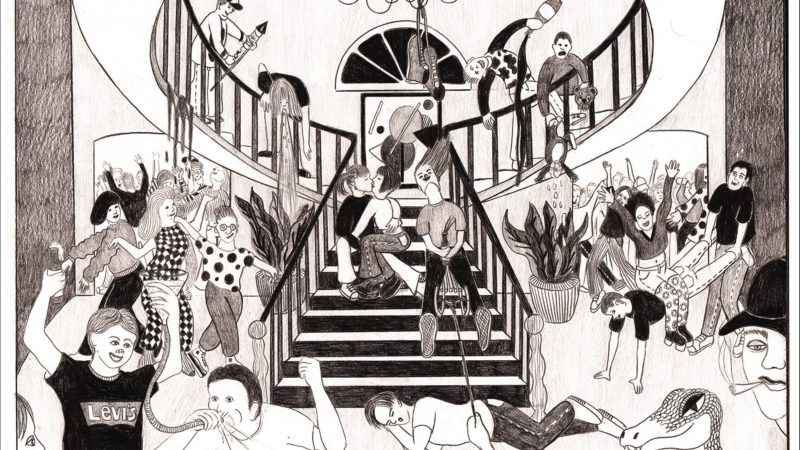

Müllers Schwarz-Weiß-Zeichnungen sind klar und direkt. Ohne die Bilder zu überfrachten, gelingt es ihr, die Lebenswelt ihrer Protagonistin bis ins kleinste Detail auszuleuchten. Diese Welt, das ist die westdeutsche Provinz der 80er- und 90er-Jahre mit den Zigaretten- und Süßigkeitenautomaten, mit Vokuhilas und Adiletten und der bieder dekorierten Fernsehschrankwand im elterlichen Wohnzimmer. Es ist eine kleine Welt, aus der die Heldin immer wieder auszubrechen versucht, mit herben Rückschlägen. Ihr dabei zuzusehen, ist bisweilen schmerzhaft – langweilig ist es nie.

Geld sei nicht alles, sagt die Zahnarzttochter

Hier das ausgegrenzte Arbeiterkind, dort die Gymnasiasten aus besserem Haus: So einfach ist es nicht. Die Abgrenzungen sind vielfältig und sie funktionieren in alle Richtungen, das zeigt Müller eindrucksvoll. Als Kind ist die Protagonistin wütend auf „die Ostdeutschen“, weil sie vermeintlich Schuld an der drohenden Arbeitslosigkeit ihrer Eltern haben. Die Eltern wiederum verachten die Menschen einer benachteiligten Siedlung, denn die lägen nur dem Staat auf der Tasche. In einer Gruppe Punks findet die Heldin ein Umfeld, das sie akzeptiert. Ihre neuen Freund*innen, Kinder wohlhabender Eltern, finden es eher cool, dass sie einen anderen Hintergrund hat. Als sie einen Job in einem schicken Restaurant annimmt, erfährt sie allerdings auch in diesem Kreis Herablassung. Geld sei nicht alles, sagt die Zahnarzttochter mit Nietenhalsband: „Ich könnte das nicht mit mir vereinbaren.“

Am Ende jedes Kapitels erscheint Karl Marx und kommentiert das Geschehen. Dabei steht er mal an der Supermarktkasse, mal macht er Yoga. An einer Stelle sagt er: „Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen gegebenen und überlieferten Umständen.“

Die Umstände aushalten

Dieses Zitat könnte auch das Vorwort von „Scheiblettenkind“ sein. Wie die Menschen die vorgefundenen Umstände aushalten, ist das große Thema dieser Familie. Die Eltern und ihre Großeltern, so schildert es Müller, hatten keine andere Wahl, als sich mit den Bedingungen zu arrangieren. Der Oma wurde in jungen Jahren ein Arbeitsplatz in Brasilien angeboten, doch sie musste im Dorf bleiben und sich um den elterlichen Hof und die Geschwister kümmern.

Die Protagonistin hingegen fügt sich nicht, sie kämpft permanent mit den Umständen, in die sie hineingeboren wurde. Sie baut kein Haus in dem Dorf ihrer Familie, sie macht keine Ausbildung zur Arzthelferin. Sie verfolgt ihren Wunsch, Kunst zu studieren – auch wenn die Schlange sie dabei auf jedem Schritt begleitet.

Eva Müller: „Scheiblettenkind“, Suhrkamp Taschenbuch, Berlin 2022, 283 Seiten, 28 Euro