Die Sichtweisen auf die Zeit nach der Wende sind vielschichtig – doch für viele davon ist im gängigen Narrativ der Wiedervereinigung bis heute kein Platz. Vor diesem Hintergrund ist das Buch „Was wir filmten“ entstanden. In Essays und Gesprächen beschäftigen sich Filmemacherinnen aus drei Generationen mit Filmen von ostdeutschen Regisseurinnen nach 1990. Den Impuls gab das Internationale Frauen Film Fest Dortmund/Köln.

„Nach der Wende 1990/2020“ – das war der Titel des Schwerpunkts beim Internationalen Frauen Film Fest Dortmund/Köln 2020. Ziel dieser Themensetzung: den Arbeiten von ostdeutschen Regisseur*innen nach der Wende einen Raum zu geben und vielfältige Perspektiven auf die Geschichte zuzulassen, fernab der im Mainstream verbreiteten DDR-Stereotype und Narrative.

„Es gab viel Redebedarf“, bilanziert Betty Schiel, die das Filmprogramm des Schwerpunkts kuratiert hat. Offenbar so viel, dass daraus nun auch ein Buch entstanden ist: „Was wir filmten“ ist eine Sammlung von Essays und Gesprächen von Filmemacherinnen aus drei Generationen, die sich mit ihren eigenen Werken oder denen ihrer Kolleginnen auseinandersetzen.

Diese Auseinandersetzung ist überfällig: Wie Therese Koppe, Regisseurin des Dokumentarfilms „Im Stillen Laut“ (2019), schreibt, wurde es um viele ostdeutsche Künstler*innen nach der Wende still. Koppe zeigt das am Beispiel von Filmarchiven, in denen sie sich auf die Suche nach Filmen der Regisseurin Helke Misselwitz begibt. Ihre Filme bis 1991 findet sie problemlos, darunter ihren Dokumentarfilm „Winter adé“ aus dem Jahr 1988. Doch für Misselwitz’ spätere Filme „Herzsprung“ (1992) und „Engelchen“ (1996) muss sie sich auf eine regelrechte Odyssee begeben.

Beide Filme handeln von den Erfahrungen der Menschen während massiver gesellschaftlicher Umbrüche. Sie sind in Vergessenheit geraten, weil – so legt Koppe nahe – im wiedervereinigten Deutschland Werke von ostdeutschen Künstler*innen vor allem dann von Interesse waren, wenn sie von der DDR handeln, nicht von der Zeit danach.

Einige Essays des Buchs widmen sich ausführlich ausgewählten Filmen – etwa Petra Tschörtners legendärem Dokumentarfilm „Berlin, Prenzlauer Berg“, der die Stimmung in dem Ostberliner Bezirk zwischen dem 1. Mai und dem 1. Juli 1990 einfängt. Autorin und Regisseurin Grit Lemke schreibt über ihre Heimatstadt Hoyerswerda und die Entstehung ihres Dokumentarfilms „Gundermann Revier“ (2019).

Angelika Nguyen, Regisseurin von „Bruderland ist abgebrannt“ (1991), erinnert in ihrem Text an die rassistischen Angriffe auf Vertragsarbeiter*innen und andere Menschen mit internationalem Hintergrund in Ost- und Westdeutschland Anfang der 90er-Jahre und beschreibt, welches Unbehagen der Satz „Wir sind das Volk“ vor diesem Hintergrund in ihr ausgelöst hat. Die runden Jahrestage der „friedlichen Revolution“ seien für sie Tage der Trauer, schreibt sie.

„Die öffentliche Perspektive auf die DDR und die Zeit nach der Wende ist so verengt“, sagt Medienwissenschaftlerin Hilde Hoffmann in einer Diskussion zwischen Film*arbeiterinnen, die am Ende des Buchs wiedergegeben wird. „Es gibt ein, zwei, drei Stereotype, die immer wieder abgerufen und bestätigt werden.“ Wer auf der Suche nach Perspektiven abseits der gängigen Narrative ist, wird sie in diesem Buch finden.

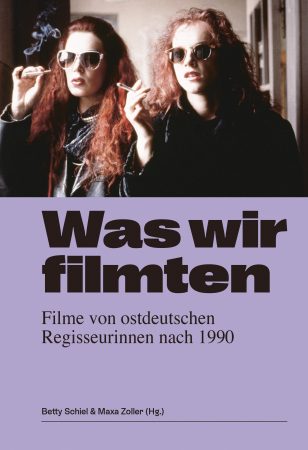

Was wir filmten. Filme von ostdeutschen Regisseurinnen nach 1990. Betty Schiel, Maxa Zoller (Hg.). Bertz + Fischer, 2021, 208 Seiten, 16 Euro, ISBN 978-3-86505-267-4