Wie die meisten Menschen sind auch die Medienschaffenden betroffen von dem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Doch wie sollten Journalist*innen trotz alledem über dieses Verbrechen gegen das Völkerrecht berichten? „Verantwortungsvoller Journalismus im Krieg“ – so war eine Online-Veranstaltung der Freien Universität (FU) Berlin am 14. März überschrieben. Die drei Wissenschaftlerinnen des FU-Instituts für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft hatten einiges an Hilfestellung parat. Das pauschale Anprangern aller aus Russland stammenden Menschen und Produkte sei jedenfalls keine Lösung, meinten alle drei übereinstimmend.

Die erste Zielgruppe der Berichterstattung ist die in Deutschland lebende, also die „einheimische“ Bevölkerung. Professorin Carola Richter sieht dabei eine große Gefahr, dass die Medienschaffenden ihrer Aufgabe nicht gerecht werden, differenziert zu beobachten und zu werten. Die Berichterstattung über erschreckende Ereignisse wie eben diesen Krieg laufe in Wellen: „Die erste ist die Überraschung, das an die Ereignisse Herangehen. Dann folgt die Welle der Erklärung mit Hintergrundinfos, wo wir mehr Verständnis erhalten. In dieser Welle sind wir gerade“, stellte Prof. Richter klar. Journalist*innen müssten sich bewusstmachen: Bei ihnen können sich Muster einschleichen, die dann immer wieder reproduziert und abgerufen würden. „Das wird gerade beobachtet. Es gibt eine ganz starke Polarisierung.“

Keine Stigmatisierung von Russen

Doch es sei eben nicht „der russische Krieg“, oder „Russland überfällt die Ukraine“, wie immer wieder vermittelt werde: „Ist es nicht eher Putins Krieg, der des russischen Regimes gegen die Ukraine?“, fragt sie. Es könne dazu führen, dass Russen stigmatisiert würden: „Hier müssen wir aufpassen. Die Aufteilung in Gut und Böse, die ist eine Gefahr. Genauso wie die Personifizierung der Freiheitskämpfer.“ Klipp und klar stellte Carola Richter heraus: „Bekenntnisjournalismus ist problematisch. Druck auf Menschen russischer Herkunft auszuüben, sich zu positionieren, ist gefährlich: Das ist kein verantwortungsvoller Journalismus.“

Anna Litvinenko, aus St. Petersburg stammende Wissenschaftlerin der FU, forderte zudem, hier lebende Menschen aus Russland nicht zu zwingen, sich gegen Putin zu bekennen: „Man muss davon ausgehen, dass spätestens seit Kriegsbeginn das Regime autoritär herrscht, dass seit dem 5. März Kriegszensur herrscht. Deshalb können die Leute hier Angst um ihre Verwandten dort haben.“ Die westlichen Journalist*innen haben jedoch „eine ganz wichtige Aufgabe. Sie haben den notwendigen Abstand, um bilanziert Bericht zu erstatten. Denn sie sind nicht so emotional in dem Konflikt wie Russen, Ukrainer oder Weißrussen.“ Aber unbedingt müsse die Sicherheit jener Reporter*innen, die noch vor Ort sind, „oberstes Gebot sein“. Genauso, wie Informationen von persönlichen Quellen aus dem Kriegsgebiet am besten anonym zu zitieren seien, um diese nicht zu gefährden.

Jede Information gründlich durchleuchten

Professorin Margreth Lünenborg wiederum erkennt in der Berichterstattung hierzulande Stereotypen und Ausgrenzungen, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. „Zurzeit wird ein Maß kultureller Nähe der Ukrainer*innen hergestellt, anders als bei Flüchtigen aus Afghanistan oder Syrien.“ Man spreche von „Othering“. „Das ist unfreiwillig gefährlich, zwei Klassen von Geflüchteten zu schaffen. Die Solidarität mit Geflüchteten sollte unabhängig von deren Herkunft sein. Ich erkenne Identitätszuschreibungen, die fast rassistisch sind“, betont Lünenborg. Und es sei wichtig, jede Information vor der Weitergabe gründlich zu durchleuchten. „Es sind professionelle Agenturen auf allen Seiten unterwegs, die strategische Informationen lancieren.“ Auch wenn im Berichts-Nebensatz relativiert werde, eine Meldung sei „nicht geprüft“, bestehe eine große Gefahr, dass deren „Wirkmächtigkeit Spuren hinterlässt, und diese Relativierung in den Hintergrund gerät“. Ein Beispiel sei die Wiedergabe der „sehr emotionalen ukrainischen Berichterstattung: Wir müssen Emotionalität und Propaganda sehr genau auseinanderhalten“, forderte ihre Kollegin Litvinenko.

Die drei Wissenschaftlerinnen sehen übrigens die weltweit beachtete subversive Arbeit der Anonymous-Hackergruppe zwiespältig. Das Einblenden von Kriegsszenen aus der Ukraine in russischen Medien dauere immer nur Sekunden. „Ob das wirksam ist, weiß ich nicht“, meinte Litvinenko. Und Lünenborg erwartet „nicht, dass diese Nadelstiche zu einer Meinungsveränderung führen“, dafür dauere der Propagandastrom der russischen Staatsmedien schon viel zu lang.

Nicht vergessen aber dürften westliche Medien, den jetzt fliehenden Ukrainer*innen auf sie zugeschnittene Information über die Lage vor Ort zu bieten. Das lasse sich schnell umsetzen, zum Beispiel durch die Auslandsprogramme der Deutschen Welle: „Die DW hat in der Ukraine einen guten Ruf. Die Redaktion wird gerade aufgestockt“, berichtete Litvinenko. Hier sollten auch ins Exil gegangene Journalist*innen die Möglichkeit haben, die Infos ins Land zurück zu geben. Konkrete Informationen, wo man sich für bestimmte Frage hinwenden kann, liefen dagegen mit „abertausenden Nachrichten pro Tag sehr schnell“ über unzählige Gruppen in den Sozialen Netzen, gab sich Anna Litvinenko überzeugt.

Wer mehr wissen will zu Journalismus und (Ukraine-)Krieg:

Die drei referierenden Wissenschaftlerinnen haben eine sehr kompakte Handreichung geschrieben.

Microsoft Word – Für einen verantwortungsvollen Journalismus im Krieg_final.docx (fu-berlin.de)

Und an der FU – wie natürlich an vielen anderen Hochschulen dieses Landes – gibt es jede Menge Expert*innen, die sich als Gesprächspartner*innen für uns Medienschaffende anbieten.

Nicht zuletzt hilft der deutschlandweit aufgestellte Informationsdienst Wissenschaft idw, relevante Presseinformationen, Veranstaltungen und Expert*innen zum Ukraine-Krieg zu finden.

https://idw-online.de/de/idwnews?detail=372

Voraussetzung ist die (kostenlose) Akkreditierung als Journalist*in mit Hilfe des bundeseinheitlichen Presseausweises, zum Beispiel von der dju in ver.di.

https://dju.verdi.de/service/presseausweis

Ein großes Problem für die immer noch in der Ukraine oder in Russland arbeitenden einheimischen, unabhängigen (Alternativ-)Medien ist deren aktuelle Finanzierung. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel über Crowdfunding einzelnen Gruppen Hilfe zukommen zu lassen. Aber auch bei https://paperpaper.ru/support/ oder https://save.meduza.io/eu sollte es immer mehr gelten, vorher genauer hinzusehen.

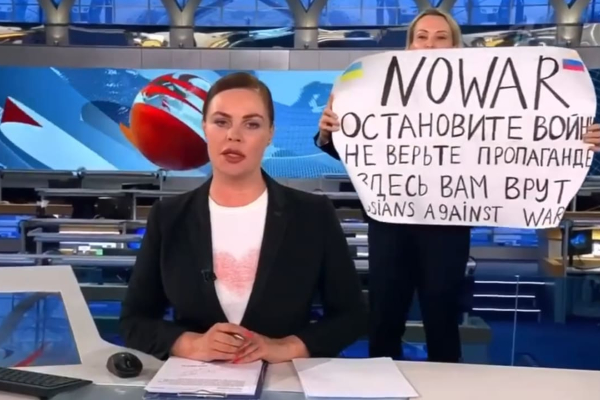

Der mutige Protest der russischen Redakteurin Marina Ovsyannikova

Inzwischen wurde das nur 8 Sekunden dauernde Video millionenfach auf Twitter gezeigt. Laut russischen Medien ist Ovsyannikova inzwischen festgenommen worden. Sie hatte ihre Aktion vorher in sozialen Netzwerken angekündigt und dort deutlich gemacht, dass der Krieg gegen das Nachbarsland ein Verbrechen und einzig Putin für die Aggression verantwortlich sei.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.