Schlappe für Springer: Im Rechtsstreit des Axel Springer Verlags mit der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) hat das Berliner Verwaltungsgericht nun im Sinne der MABB entschieden. Die war und ist der Auffassung, dass die drei von dem Medienkonzern veranstalteten Live-Streaming-Angebote als Rundfunk einzustufen sind, für deren Weiterbetrieb eine rundfunkrechtliche Zulassung nötig ist.

Das Urteil ist aus verschiedenen Gründen zu begrüßen. Im Kern geht es um die Definition von Rundfunk. Die Landesmedienanstalten stufen via Internet verbreitete Bewegtbild-Angebote in Anlehnung an den Rundfunkstaatsvertrag dann als Rundfunk ein, wenn sie „linear, also live verbreitet werden, redaktionell gestaltet und entlang eines Sendeplans regelmäßig und wiederholt verbreitet werden“.

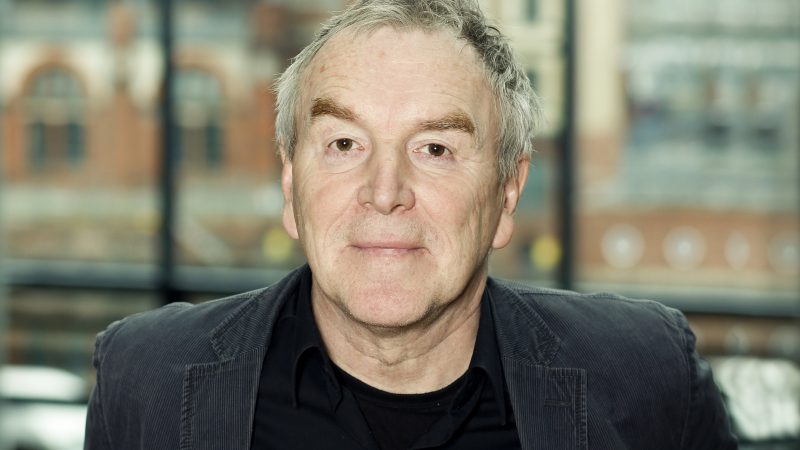

All dies trifft zweifellos auf die beanstandeten Angebote zu. Beim Format „Die richtigen Fragen“ handelt es sich um einen Polit-Talk, der unter anderem von „Bild“-Politikchef Nikolaus Blome präsentiert wird und jeweils am Montagmorgen ab 8:00 Uhr live zu sehen ist. Den „Bild Sport-Talk mit Thorsten Kinhöfer“ gibt es im Anschluss an die Samstagspiele der Fußball-Bundesliga. Gerichtet an die Allgemeinheit, zeitgleicher Empfang, Sendeplan – alle Rundfunk-Kriterien erfüllt.

Mag Springer jetzt auch gegen die Entscheidung wettern: Mit Schikane hat die Klage der MABB (geführt im Auftrag der Landesmedienanstalten) nichts zu tun. Wer Rundfunk veranstaltet, unterliegt nun mal strengeren Jugendschutz-, Werbe- und Transparenzvorschriften, als sie für Telemedienanbieter wie Video-Abrufdienste gelten. Was speziell bei einem Boulevardmedium wie Bild angemessen erscheint.

Abgesehen davon geht es auch um eine „Parität der Waffen“. Jahrelang waren die Verleger – mit Springer-Chef Mathias Döpfner an der Spitze – gegen die vermeintlich „presseähnlichen“ Telemedienangebote der öffentlich-rechtlichen Anstalten Sturm gelaufen. Aus ihrer Sicht gefährdeten die textlastigen Inhalte der Online-Auftritte von ARD und ZDF das Geschäftsmodell privat finanzierter Medien.

Nach heftigem Streit hatte man sich im vergangen Jahr auf einen Kompromiss geeinigt, bei dem die Sender manche Kröte schlucken mussten. Seitdem haben sie ihre Textanteile stark zurückgefahren, um „Presseähnlichkeit“ zu vermeiden. Im Gegenzug bekamen zwar die Mediatheken von ARD und ZDF mehr Spielraum, etwa durch Wegfall der Sieben-Tage-Regelung. Aber die Errichtung einer gemeinsamen Schlichtungsstelle als „vertrauensbildende Maßnahme“, mit der sich die Privaten Einfluss auf das öffentlich-rechtliche System sicherten, stieß bei vielen Kritikern auf Unverständnis.

ARD-Vorsitzender Ulrich Wilhelm hatte sich seinerzeit offen gehalten, wo nötig auch Verstöße der Verlegerseite zu attackieren: „Beispielsweise wenn wir Grund zur Klage hätten, dass Verlage immer mehr Fernsehen machen“. Diesen Job hat jetzt die Privatfunkaufsicht in Gestalt der MABB mit ihrem Vorgehen gegen Springer selbst erledigt. Gut so!