Bedrohung durch staatliche Einflüsse und „Brandschutzmauern“ in Redaktionen

Das Thema Pressefreiheit scheint bei journalistischen Praktiker_innen auf größeres Interesse zu stoßen als bei Forscher_innen, konstatierte Journalismusprofessorin Andrea Czepek am Rande des jüngsten ver.di-Journalistentages im Januar in Berlin. Umso verdienstvoller ist es, dass sie zusammen mit drei Kolleginnen den Sammelband „Freiheit und Journalismus“ herausgegeben hat, der anhand zahlreicher Beispiele einen Überblick zum Thema gibt.

Die vier Medienwissenschaftlerinnen von der Jade Hochschule in Wilhelmshaven haben Beiträge von Forscher_innen aus unterschiedlichen Ländern zusammengestellt, die facettenreich die demokratische Bedeutung eines unabhängigen Journalismus und seine Begrenzung durch ethische, politische und ökonomische Einflüsse beleuchten. Die 13 Texte – davon drei englischsprachige – sind drei Kapiteln zugeordnet: Freiheit und Politik, Autonomie und Qualität sowie Internationale Perspektiven. Sie basieren auf ergänzten und aktualisierten Vorträgen einer Fachtagung 2015 in Wilhelmshaven.

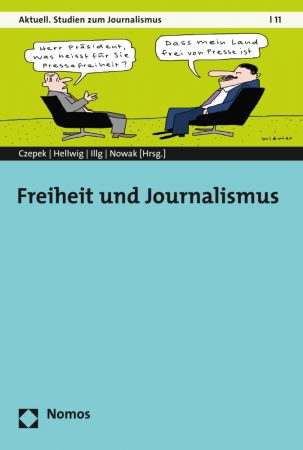

„Herr Präsident, was heißt für Sie Pressefreiheit?“ – „Dass mein Land frei von Presse ist.“ Diese Karikatur auf dem Buchcover stammt von Ruedi Widmer, einem Schweizer Cartoonisten. Mit den „Grenzen der Satire“ befasst sich Medienforscher Guido Keel, der 17 Karikaturist_innen aus der Schweiz zu ihrer alltäglichen Arbeit befragte. Ergebnis: Sie fühlen sich sehr frei, und betrachten jedoch das Internet als größte Gefährdung, denn: „Problematisch wird es, wenn Satire aus ihrem Kontext gerissen wird.“ Religion bezeichnen sie als heikles Thema, wenn Medienfreiheit und Achtung religiöser Empfindungen kollidieren. Um die Abwägung zwischen Pressefreiheit und anderen Grundrechten geht es auch bei der „Verdachtsberichterstattung“. Es sei wichtig, „über Verfehlungen und Missstände in der Gesellschaft zu informieren“, so die Kölner Kommunikationsforscherin Kerstin Liesem, aber gerade bei der Kriminalitätsberichterstattung müssten Journalist_innen sorgfältig recherchieren und abwägen zwischen öffentlichem Informationsinteresse und Persönlichkeitsrechten von Verdächtigen.

Ethische Abwägungsprozesse können der Pressefreiheit Grenzen setzen, bedroht wird sie aber meist durch staatliche Einflüsse oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Am Beispiel der Spiegel-Affäre 1962 und der „Landesverrat“-Ermittlungen gegen netzpolitik.org 2015 thematisiert Journalistikprofessor Tanjev Schulz, wie wichtig eine Verankerung von Pressefreiheit in der Gesellschaft ist, um sie gegen staatliche Eingriffe zu schützen. Bei privatwirtschaftlich finanzierten Medien gerät die „Brandschutzmauer“ zwischen Redaktion und Werbeabteilung durch Einflüsse auf Themensetzung und die redaktionelle Aufbereitung werblicher Inhalte („Native Advertising“) in Gefahr, stellt die Münchener Medienforscherin Corinna Lauerer fest.

Internationale Perspektiven auf Pressefreiheit runden den Streifzug durch die Forschung ab: In Kenia sicherte sich der Staat im Zuge der Digitalisierung mehr Einfluss auf den Mediensektor – mit dem Argument, die Entwicklung des Landes voranzubringen. In Israel werden Pressefreiheitsrechte an ethno-nationale Zugehörigkeit geknüpft, wie eine Studie zur Bewegungsfreiheit dortiger Fotojournalist_innen zeigt.