Crowdworker sehen Erwerbschancen auf Plattformen kritisch

ver.di organisiert rund 30.000 selbstständige Erwerbstätige. Im Projekt Cloud und Crowd des ver.di-Bereiches Innovation und Gute Arbeit gemeinsam mit Prof. Hans Pongratz von der Uni München beantworteten 834 von ihnen Fragen zur ihrer Erwerbs- und Auftragssituation. Mehr als die Hälfte sehen es danach als Herausforderung, „regelmäßig und ausreichend Einkommen zu erzielen“.

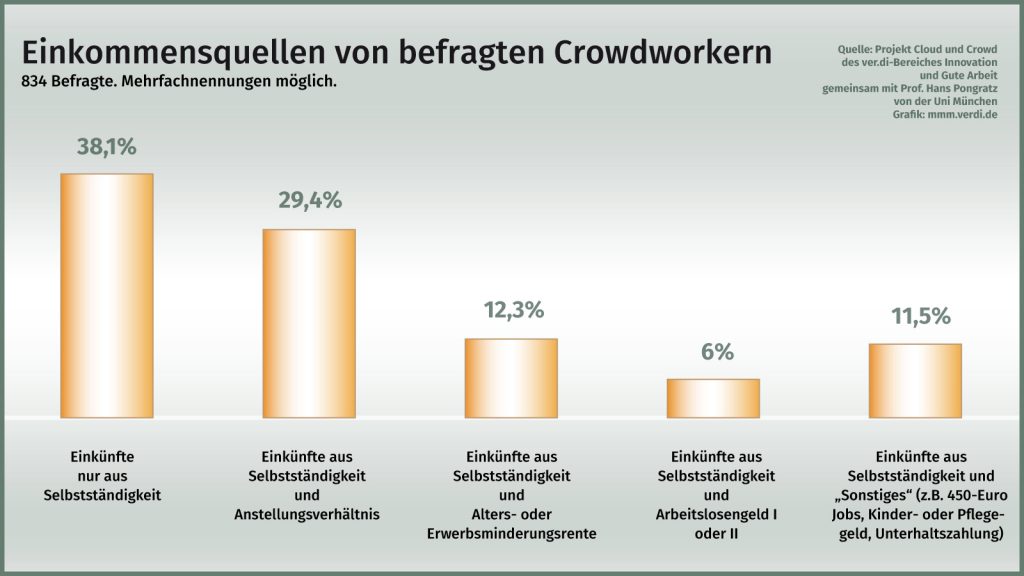

Mit 37,5 Prozent stellen Teilnehmer_innen aus dem Journalismus den größten Teil der Befragten, gefolgt von Kunstbereich, Grafik und Design sowie IT-Dienstleistungen. Aus der Tatsache, dass nur 38 Prozent der Befragten angaben, Einkünfte ausschließlich aus ihrer Selbständigkeit zu erzielen, schlussfolgern die Auswerter, dass die Einteilung Erwerbstätiger in Angestellte oder Selbstständige immer fragwürdiger werde. Zunehmend seien unterschiedliche „Kombi-Lösungen“ als Einkommensquellen bei Selbstständigen und Freiberuflern Praxis. Sie werden gar als „Strategie“ gesehen, sich Selbstständigkeit überhaupt zu ermöglichen. Obwohl die Befragten überwiegend als sehr gut qualifiziert gelten können, verdient nach eigenen Angaben nur ein knappes Fünftel der hauptberuflich Selbstständigen mehr als 3.000 Euro im Monat. Ein anderes Fünftel nimmt weniger als 1.000 Euro ein.

Fünf Prozent der Befragten gaben an, Erfahrungen mit der Arbeit auf Crowdwork-Plattformen zu haben. Diese 45 Personen – zu 58 Prozent Männer, im Schnitt jünger als die Masse der Solo-Selbstständigen, überwiegend hoch qualifiziert – erhielten Zusatzfragen. Die meisten waren auf Textbroker aktiv, gefolgt von Clickworker und Freelancer.de, etwa ein Drittel auf mehreren Plattformen. Prinzipiell gehen die Autoren der Studie davon aus, dass ein Großteil der Online-Arbeitenden hierzulande eher einen Zuverdienst sucht, als davon zu leben. Die Antworten der ver.di-Selbstständigen scheinen das zu bestätigen: 21 nannten Einnahmen unter 100, weitere zwölf von bis zu 500 Euro im Monat. Lediglich ein Übersetzer vermeldete bis zu 1.000 Euro, ein Journalist und ein IT-Experte gaben über 2.000 Euro im Monat an. Für Selstständige – die dabei mit Student_innen oder Rentner_innen sowie Angestellten im Nebenerwerb konkurrieren – sei Online-Arbeit wohl eine „Option, um Auftragslücken zu schließen oder um neue Kunden zu gewinnen“. Die Autoren schätzen mit Blick auf weitere Forschungsergebnisse, dass aktuell in Deutschland – kein Eldorado des Crowdworking – mehrere hunderttausend Personen mindestens einmal im Monat einen Plattform-Auftrag annehmen. Zu ihren Erfahrungen mit Online-Arbeit befragt, hoben die 45 ver.di-Mitglieder die recht einfache Möglichkeit zu Zuverdienst und Neukundenakquise positiv hervor. Einige verweisen auch auf inhaltlich interessante Themen und flexible Auftragsausführung; vereinzelt gab es Lob für die Betreuung durch Plattformen. „Man kann sich relativ schnell ein ‚exotisches’ Portfolio erarbeiten mit Kunden aus aller Welt, die auf der Suche nach ‚native German Speakers’ sind, um Texte für Webseiten, für’s Marketing, für Social Media zu erstellen und zu verwalten“, schrieb ein Teilnehmer der Umfrage.

Doch überwogen negative Bewertungen. Die Hälfte der Befragten bemängelte die „sehr schlechte Bezahlung“, die zudem als unfair gesehen wird, unbezahlte Nacharbeiten und den Aufwand für oft erfolglose Bewerbungen einschließe. Der Vermittlungsservice der Plattformen und das Fehlen klarer „Regelungen, die die Leistungsersteller schützen“ stehen in der Kritik, auch die schlechte Qualität von Aufträgen und mangelndes Briefing. Dazu ein Zitat: „Extrem schlechte Bezahlung, Honorare unter Mindestlohn, keine persönlichen Kontakte, keine inhaltliche Entwicklung in der Zusammenarbeit, keine Zukunftsaussichten, keine Kundenbindung, keine Altersvorsorge, viele großartige, aber leere Versprechungen bei der Anwerbung von freien Mitarbeitern.“

Doch überwogen negative Bewertungen. Die Hälfte der Befragten bemängelte die „sehr schlechte Bezahlung“, die zudem als unfair gesehen wird, unbezahlte Nacharbeiten und den Aufwand für oft erfolglose Bewerbungen einschließe. Der Vermittlungsservice der Plattformen und das Fehlen klarer „Regelungen, die die Leistungsersteller schützen“ stehen in der Kritik, auch die schlechte Qualität von Aufträgen und mangelndes Briefing. Dazu ein Zitat: „Extrem schlechte Bezahlung, Honorare unter Mindestlohn, keine persönlichen Kontakte, keine inhaltliche Entwicklung in der Zusammenarbeit, keine Zukunftsaussichten, keine Kundenbindung, keine Altersvorsorge, viele großartige, aber leere Versprechungen bei der Anwerbung von freien Mitarbeitern.“

Die Unzufriedenheit ist höher als bei anderen Formen von Erwerbstätigkeit, schwankt aber nach Plattformtyp. Eher positiv fällt die Bewertung von Testing-Plattformen aus, am schlechtesten schneiden solche für Textarbeit ab. Das ist ungewöhnlich. Die Auswerter vermuten, dass Kritik hier besonders heftig trifft, weil Journalist_innen nach Aufträgen suchen und sich nicht nur in ihren finanziellen Erwartungen, sondern auch in ihren Ansprüchen an professionelles Schreiben enttäuscht sehen.

Die Selbstdefinition der Online-Arbeit-Plattformen als „Marktplätze“ und deren AGB-Definition der Auftragnehmer_innen als Selbstständige erschwert es, tarifliche oder nur arbeitsrechtliche Standards einzufordern, bestätigt diese Befragung. „Auf den Plattformen arbeitende Menschen müssen in Zukunft einen angemessenen Schutz erfahren“, leitet ver.di-Bundesvorstandsmitglied Lothar Schröder als Aufgabe ab.

Überhaupt dürfe Selbstständigkeit künftig weniger dem unternehmerischen Risiko überlassen werden. Die über 800 Teilnehmer_innen der Cloud-und-Crowd-Befragung forderten mehrheitlich ein stärkeres Engagement ihrer Gewerkschaft für die Anliegen von Soloselbstständigen. Die Erwartungen reichen von „Einflussnahme auf politische Regelungen“ über Beratung und Vernetzung bis zu höherer Wertschätzung, die sich auch in den Honoraren widerspiegeln müsse.